Iniziamo a parlare del Nuovo Mattino, “il movimento che ha contestato le degenerazioni dell’alpinismo eroico e ha cercato di fondare un nuovo umanesimo della montagna” (frase raccolta dalla seconda di copertina del libro I Falliti di Gian Pero Motti a cura di Enrico Camanni).

Con questa espressione (ricavata dal nome della via aperta nel novembre 1970 su El Capitan da Harding e Caldwell, The Wall of the Early Morning Light, con 333 chiodi a pressione, che provocò le proteste di Robbins e altri) Motti ha pensato a una rinascita, o magari a una rivoluzione, della filosofia dell’alpinismo. Ma da dove nasce l’idea del Nuovo Mattino? Sicuramente l’autore è stato affascinato dall’alpinismo californiano, precisamente quello della Yosemite Valley in Sierra Nevada, un alpinismo che si scrolla di dosso tutto ciò di cui si è parlato nell’ottocento e il mito della vetta in tutta la sua retorica (sia chiaro, non parliamo di escludere l’importanza del raggiungimento della vetta, ma poi ne riparleremo). E lo porta nella sua patria Torino: il nuovo mattino dell’alpinismo torinese e piemontese, appunto.

“[…] Il termine Nuovo Mattino viene da Gian Piero Motti, che lo usa come titolo di una sua analisi dell’alpinismo californiano, pubblicata dalla Rivista della Montagna nell’aprile 1974. Siccome le idee espresse da Gian Piero in quella analisi sono le stesse che hanno formato la base ideologica delle nostre scalate di quegli anni, e siccome il luogo dove molte di quelle scalate sono state compiute (Valle dell’Orco) divenne nella nostra fantasia la nostra piccola California, ‘Nuovo Mattino’, con il tempo, divenne il termine di identificazione della nostra attività di quel periodo.

[…] Pur con il grande rispetto che sempre ha avuto per le imprese e gli uomini che hanno fatto la storia dell’alpinismo, egli (Motti, ndr) non crede più alla continuazione di un alpinismo eroico e non crede neppure che il grande alpinismo debba passare obbligatoriamente attraverso la sofferenza, il dramma, la solitudine.”

Convegno Nazionale CAAI 1997, Il “Nuovo Mattino” (Gian Piero Motti e Gian Carlo Grassi), di Ugo Manera e Enrico Camanni.

“Sicuramente intendeva l’etica californiana, con le sue regole e le sue preclusioni, come un qualcosa di innovativo, di superiore, da prendere a modello. Il Nuovo Mattino è concepito come ‘un nuovo modo di intendere l’alpinismo’.” Lino Fornelli, testo raccolto dall’Annuario del CAAI 2019.

Insomma, Motti sosteneva che l’alpinismo e l’arrampicata potevano essere liberi dalle imposizioni tradizionali: una nuova visione dell’alpinismo nell’ottica californiana. Ma liberarsi della vetta, come intesa tradizionalmente nella cultura alpinistica, non rischia di portarci fuori da questo universo? Può essere. Ma la visione del Nuovo Mattino di Motti è più profonda: si concentra sull’essere, sulle sensazioni, sulla spiritualità. Non elimina la vetta, ma ne toglie semplicemente la predominanza per far emergere altri valori, più profondi perché riguardano la nostra intimità, non solo i grandi traguardi.

Certo anche la società, i cambiamenti politici e sociali dell’Europa, come la grande contestazione giovanile in Francia del ’68, l’allontanamento dalla borghesia, i vari movimenti di ribellione e anche la cultura hippy, o meglio controcultura, degli anni ’60 nata negli Stati Uniti e diffusasi anche nel nostro continente… tutto ha avuto delle influenze nel modo di pensare e vedere la realtà. E anche l’alpinismo ha respirato questa nuova aria.

La definizione di Blatto su un certo ambiente alpinistico (lui parla di quello torinese, ma si può allargare al CAI in generale, ad esempio), “la rigidità di un ambiente alpinistico torinese sospeso a metà tra l’idealismo del regime e il contraltare proletario del dopoguerra, ugualmente rigido”, ammette un motivo in più, soprattutto per i giovani di allora, per allontanarsi da questa concezione e vivere maggiormente l’esperienza della scalata, disertare l’alta montagna e concentrarsi su falesia e massi. Era ovvio che l’imposizione dell’obbedienza portasse a una forma di ribellione. Ma questo è stato un modo acritico di concepire il pensiero di Motti.

“Si tratta ahimè di luoghi comuni che ignorano quale fosse, al di là della facciata ufficiale, la vera atmosfera che si respirava in quel periodo. È stato giustamente detto che ogni generazione che si appresta ad affrontare la montagna sale sulle spalle di quella che l’ha preceduta. Gli odierni scalatori che superano il nono grado e forse il decimo, non esisterebbero se non ci fossero state prima generazioni di arrampicatori che hanno fatto la storia dell’alpinismo. Con i californiani la tecnica dell’arrampicata aveva fatto un altro passo avanti. In un certo senso si ripeteva quanto avvenuto con la Scuola di Monaco, la scala Welzenbach e l’invenzione del sesto grado negli anni ’20-30 del secolo scorso. Motti, forte scalatore europeo che aveva conosciuto e superato le massime difficoltà di tipo alpino del tempo, subì il fascino della mentalità yosemitiana: affrontare e superare ogni realtà rocciosa che offrisse la possibilità di confronto con la scalata, anche senza l’obiettivo di una vetta. […] Bisogna infatti riconoscere che lui non ha mai detto che fosse giunto il momento di abbandonare l’alta montagna per dedicarsi solo più alle falesie.” Lino Fornelli, testo raccolto dall’Annuario del CAAI 2019 (ti invito a leggere, se vuoi approfondire, l’intero articolo pubblicato qui).

Il Nuovo Mattino di Motti, infatti, non fu da molti capito ed è lui stesso ad affermare in una lettera privata a Ugo Manera e da lui pubblicata nella Rivista del CAI dopo la morte dell’autore della Storia dell’Alpinismo:

“[…] credo di non essere stato capito, ma non importa. Tutti hanno creduto che io volessi dire: basta con l’alta montagna, solo più i sassi. Che peccato! lo volevo soltanto dire: chissà se un giorno la natura, o meglio, chissà se un giorno saremo cosi intelligenti e umili da poter finalmente accedere nel regno delle grandi pareti senza pagare un prezzo di dolore. Si è frainteso tutto. Non si è capito che la Montagna resta sempre la montagna, è l’uomo che deve mutare. […] E chissà che un giorno, in un mondo nuovo e più semplice, ci si troverà ancora sulle grandi pareti per vivere avventure senza fine.”

Motti aveva individuato un suo cammino di liberazione che passava per le pareti, ma rinunciava almeno temporaneamente alla cima. Fu lo stesso Gobetti a dare un nome a questa filosofia: la via all’altopiano.

Enrico Camanni scrisse “[…] Il rifiuto dell’alpinismo eroico produsse atteggiamenti dissacratori come i jeans e la fascia nei capelli (ma anche le prime scarpette a suola liscia erano sinonimo di trasgressione), favorì orari rilassati e allegri bivacchi sull’altopiano, accantonò il mito-dovere della cima oppresso da croci e calvari, e sostituì la virtuosa lotta con l’Alpe con una più umana e apparentemente prosaica pace con l’Alpe. Fu questo spirito ad accompagnare gli esploratori della Valle dell’Orco, della Val di Mello e poi, via via, degli altri terreni che divennero sinonimo di fantasia e di libertà.”

Il Nuovo Mattino ebbe inizio con la Via dei Tempi Moderni, aperta sulle pareti di Balma Fiorant a Ceresole il 4 novembre 1972 da Ugo Manera, Gian Piero Motti e compagni. La prima via aperta sul Caporal in Valle Orco.

“Ugo Manera racconta come separatamente, sia lui che Gian Piero avessero elaborato l’idea di trovare un terreno in bassa quota che richiedesse un grande impegno fine a se stesso, non dunque per allenarsi o raggiungere una vetta a tutti i costi, ma per vivere una grande avventura ad elevato tasso tecnico in un ambiente libero dal condizionamento culturale e fisico del grande alpinismo.

Quasi un esercizio di liberazione, come un bruco che diventa una leggera farfalla. La leggerezza dell’azione e della meditazione in contrapposizione con una retorica della conquista e della sofferenza.

Assalto, conquista, sofferenza, eroismi, sono termini derivati dall’ambiente militare, i nuovi scalatori non volevano combattere una guerra, ma vivere un’avventura piena, all’unisono con l’ambiente che li circondava. Perché tutto ciò, che oggi sembra banale, si sia trasformato in mito così duraturo, è una domanda che dopo 50 anni è lecito farsi.” dall’articolo di Andrea Giorda.

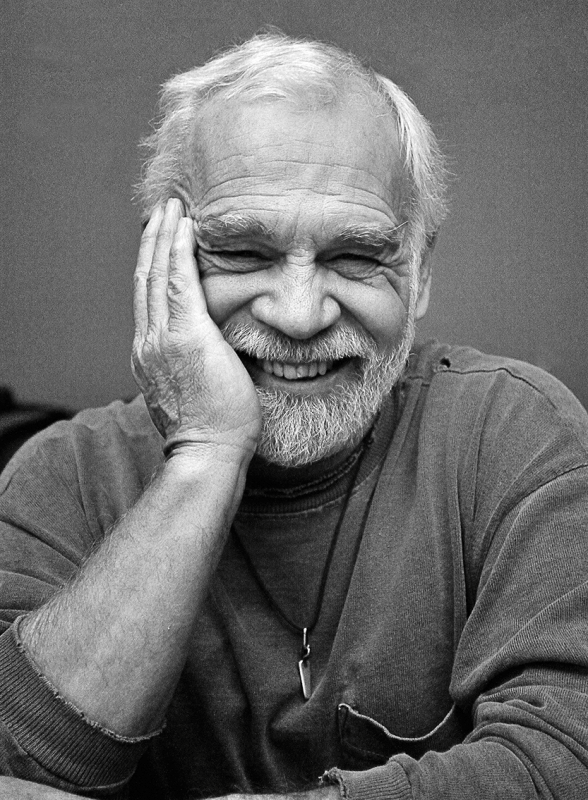

Camanni ha curato l’edizione anche di diversi libri di Motti e in un suo articolo ha ovviamente parlato del Nuovo Mattino.

“A Torino si arrampica di fantasia quando i ragazzi del Nuovo Mattino scoprono che può esserci più piacere in una placca di gneiss a due passi dal fondovalle che in una parete consumata dai precetti stonati dell’alpinismo eroico. Oggi lo sappiamo tutti, per i tempi è una rivoluzione.

Gian Piero Motti guida il cambiamento, non tanto perché nel 1974 scrive sulla Rivista della Montagna il famoso articolo Il nuovo mattino, ricavando dall’alpinismo californiano e dalla famosa via di Harding e Caldwell The wall of the early morning light (El Capitan, 1970) una sorta di legittimazione domestica per rompere con il passato, quanto perché riesce a dar voce, forma e dignità letteraria a un fenomeno che forse nessuno avrebbe notato.

Motti intuisce che è venuto il tempo di imitare il modello americano: meno chiodi in parete, rispetto della roccia, arrampicata ‘ecologica’ secondo i ritmi di madre natura. Nell’autunno del 1972 corteggia e sale la parete del Caporal, il piccolo Capitan della Valle dell’Orco a pochi minuti da Ceresole Reale. Le difficoltà tecniche non sono poi così elevate, ma la concezione è eversiva: “è vero – scrive su Scàndere – ai piedi della parete si estende la foresta e sopra, usciti dal verticale delle rocce, ti accoglie il verde e pianeggiante altopiano. Ma quando sei impegnato in parete vivi lo stesso ‘istante’ che potresti vivere sul Petit Dru o sulla Civetta. È lo spirito dell’alpinismo californiano. Lo scopo non è raggiungere la vetta, e nemmeno affermare se stessi. L’arrampicata è un mezzo per vivere sensazioni più profonde”. Alla fine aggiunge: “se poi qualcuno dirà che questo non è più alpinismo, di certo non ci sentiremo offesi”.”

Stupenda la conclusione del suo articolo.

“Eppure bisognerà riprovarci, perché quella è la vocazione dell’alpinismo. Non le gesta estreme nate dal narcisismo e dall’egocentrismo delle star, non le morti temerarie o le fughe dalla società, e nemmeno la retorica perduta e perdente degli eroi. Il cielo sarà anche più vicino, sulle montagne, ma la virtù della vetta è un inganno e gli alpinisti non sono uomini superiori. Sono altro, però: testardi, litigiosi e passionali, e anche un po’ bambini. Duellando con i chiodi e le fantasie, hanno difeso un gioco libero e gratuito, perfino in un mondo dove tutto è previsto e monetizzato. Praticando l’inutile lo hanno salvato.”

Ma ora parliamo di ciò che ha ispirato Motti e mi riferisco alla California…

Nell’alpinismo californiano Motti vede una via di fuga dalle angosce della realtà esistenziale, che appartiene a un mondo disordinato, che appesantisce il modo di vivere e di pensare, al caos. La necessità è quella di ricavare uno spazio per se stessi, evadere, indagare nel proprio io, e l’arrampicata, l’azione in sé, è un mezzo per trovare la pace interiore e, chissà, una qualche verità superiore. Ecco qui lo scalatore visto come visionario di Doug Robinson. Visionario inteso come esploratore dell’essenza delle cose: l’autore vede nella concentrazione dell’attività arrampicatoria la possibilità di andare oltre all’aspetto esteriore delle cose, penetrarle nella loro profondità. È conseguente un “esasperato individualismo che si manifesta da un lato con atteggiamenti antisociali e dall’altro con la pratica dell’arrampicata solitaria, molto diffusa tra i californiani, intesa non tanto come espressione sportiva e competitiva, ma soprattutto come fenomeno puramente individuale e come ricerca personale di sensazioni non altrimenti raggiungibili.

[…] è facile che in determinate condizioni di sforzo, isolamento, concentrazione (l’autore fa riferimento ai lunghi periodi trascorsi in parete, come fu per Robbins, purista e tra i pionieri dell’alpinismo californiano, che rimase ben 17 giorni in parete, ndr) si possano sviluppare dei processi psichici, forse indagabili con un attento studio delle variazioni biochimiche del corpo, che assai da vicino ricordano quelli ottenibili con l’applicazione metodica delle discipline orientali” (dal testo Il Nuovo Mattino di Motti).

Non è un caso che Robbins, parlando di una sua formidabile scalata in solitaria, utilizzò l’espressione “masturbazione spirituale”.

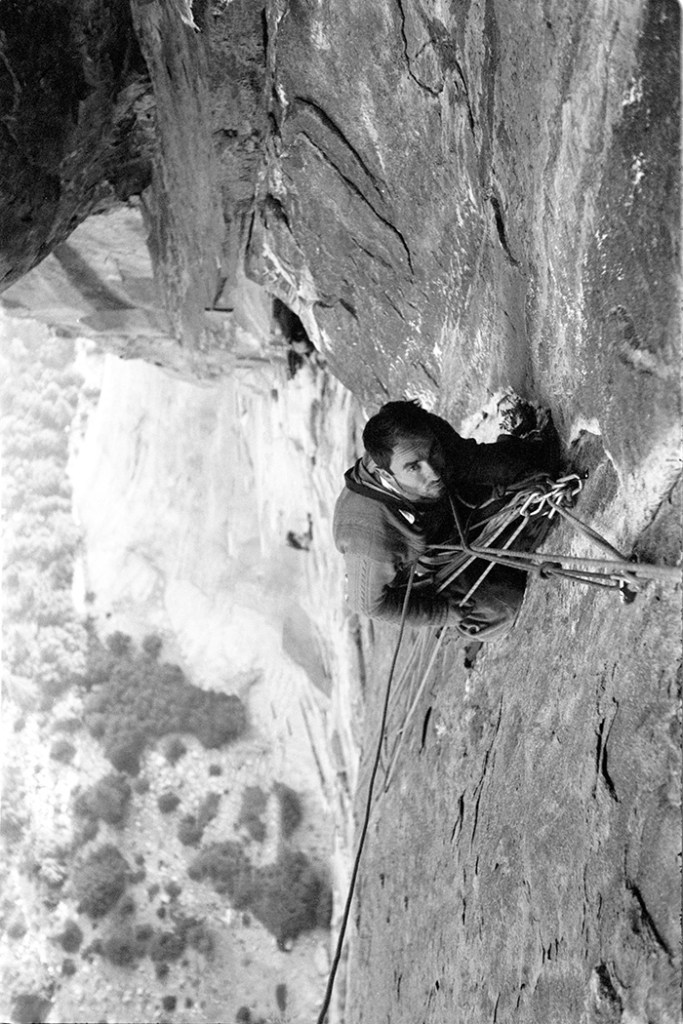

Fotografia di Tom Frost, Aurora

“Sono stato spinto da un demone implacabile dentro di me e quel demone è difficile da placare… La Leaning Tower non era sufficiente. La salita in solitaria del Sentinel non è stata sufficiente. La solitaria all’Edith Cavell [Parco Nazionale di Jasper] non è stato sufficiente. Forse ora, dopo El Capitan (la prima solitaria di El Capitan lungo la via Muir, ndr), è abbastanza. Lo spero”. Dichiarazione di Robbins del 1969 all’American Alpine Journal.

[Nella foto qui sopra si vede Royal Robbins salire The Salathé Wall, che “è stata battezzata così in onore di uno dei pionieri dell’arrampicata statunitense, John Salathé. È’ stata aperta da Royal Robbins, Chuck Pratt, Tom Frost in nove giorni e mezzo nel settembre del 1961, in uno stile rivoluzionario e, per quei tempi, assolutamente senza compromessi. È stata anche la prima big wall ad essere liberata su El Capitan da Paul Piana e Todd Skinner in 9 giorni nel 1988, mentre nel 1995 Alexander Huber è stato il primo a salire tutta la via in libera da capocordata” (fonte: www.planetmountain.com). Se sei curiosa/o, guarda il video di Adam Ondra che tenta di salirla a vista!

Voglio riportare qui alcune righe dell’articolo The climber as visionary, di Doug Robinson, tradotto in italiano da Luciano Serra e pubblicato sulla Rivista Mensile del CAI, la numero 7 del 1973.

“[…] Per quello che riguarda la percezione, che è essenzialmente passiva e ricettiva, piuttosto che intraprendente e creativa, io userei il termine “visionario”. Non visionario nel senso comune di sogno ozioso e irrealizzabile, e di costruzione di castelli in aria, ma piuttosto nel senso della capacità di percepire con grande intensità gli oggetti e le azioni dell’esperienza ordinaria, di andare oltre, di coglierne le meraviglie e i misteri, le forme, gli umori e i meccanismi. Essere un visionario in questo senso non comporta nulla di soprannaturale o ultraterreno; consiste nell’avere una visione nuova delle cose familiari del mondo.

[…] Scrive Yvon Chouinard sull’American Alpine Journal del 1966: “Arrivammo a cogliere tutto ciò che ci circondava, con sensi resi più acuti. Ogni singolo cristallo spiccava sul granito, in grande rilievo. Le forme mutevoli delle nuvole non cessavano mai di attirare la nostra attenzione. Per la prima volta ci accorgemmo di minuscoli insetti che erano dappertutto sulla parete, ed erano talmente piccoli da essere a stento visibili. In sosta ne osservai uno per quindici minuti, lo guardavo muoversi e ne ammiravo il colore rosso brillante. Come ci si potrebbe mai annoiare con così tante belle cose da vedere e sentire? Questa fusione con l’ambiente, questa percezione ultrapenetrante, ci diedero una sensazione di appagamento quale non avevamo sperimentato da anni”.

In questi brani appaiono evidenti le caratteristiche che costituiscono l’esperienza visionaria dell’arrampicatore: la travolgente bellezza di molti oggetti ordinari – nuvole, granito, neve – nell’esperienza dell’arrampicatore, una sensazione di rallentamento e quasi di scomparsa del tempo, una sensazione di appagamento, una sensazione oceanica di suprema bastevolezza del presente. Sebbene tenui nella sostanza, queste sensazioni sono abbastanza forti da intromettersi potentemente nel mezzo di situazioni pericolose e da rimanere là, rimpiazzando temporaneamente persino l’apprensione e la spinta a ottenere il risultato.

[…] Arrampicare tende a indurre esperienze visionarie.

[…] Questa concentrazione può essere intensa, ma non ha la stessa intensità dei momenti visionari, è solo un prerequisito.

[…] Dopo aver fronteggiato per un po’ i pochi metri quadri di roccia che ci stanno davanti, la corda finisce ed è tempo di fare sosta. Il tempo in sosta è un intermezzo nella concentrazione, un’interruzione, una piccola possibilità di rilassarsi. Lo scalatore passa da una postura aggressiva e produttiva a un’altra passiva e percettiva, da agente a osservatore, e di fatto da artista a visionario.

[…] (Nei) momenti di rilassamento […] i muscoli si rilassano e anche la volontà, che era rimasta concentrata sui movimenti, si espande e torna a vedere il mondo, che appare nuovo e luminoso, creato di fresco, perché prima aveva davvero cessato di esistere. […] Arrampicare concentratissimi significa escludere tutto il mondo: e quando riappare sarà un’esperienza strana e meravigliosa nella sua novità. […] il rilassamento in sosta produce esperienze visionarie più frequenti e intense. […] La vetta è anche una liberazione dal deserto sensoriale dell’arrampicata: dalla nuda concentrazione sulla configurazione della roccia passiamo alle ricchezza estetica della cima. […] sarà bene ricordare che la bellezza incredibile delle montagne è sempre a portata di mano, sempre pronta a sospingerci nella consapevolezza.

[…] La visione è vedere intensamente. La visione è vedere quello che è profondamente compenetrato, e seguire questo processo porta a una maggiore consapevolezza dell’ambiente, intuitiva piuttosto che scientifica.

[…] Vediamo che l’attività fisica di arrampicare accoppiata con l’ansia, produce dei cambiamenti chimici nel corpo che sono prodepeutici all’esperienza visionaria. C’è un altro fattore con azione a lungo termine che potrebbe cominciare a rivelarsi nel racconto di Chouinard: l’alimentazione. Sia il semplice digiuno sia la carenza di vitamine tendono a preparare il corpo, apparentemente indebolendolo, all’esperienza visionaria.

[…] E quando la facoltà visionaria emerge, quello che è necessario non è un ulteriore sforzo di disciplina ma uno sforzo di rilassamento, una sottomissione al mondo così meraviglioso, consolatorio e pervasivo.

[…] Ho cominciato a prendere in considerazione queste idee nel 1965 in Yosemite con Chris Fredrick. […] Abbiamo cominciato a considerare certi aspetti dell’arrampicare come il corrispettivo occidentale di pratiche orientali: i precisi e ripetitivi movimenti dell’assicuratore nel dare corda, l’avvicendarsi cadenzato dei piedi nella marcia nei boschi, persino il ritmico movimento dell’arrampicata su terreno facile e regolare, si avvicinavano alle pratiche di meditazione e controllo del respiro. Sia la parte laboriosa che quella visionaria dell’arrampicata sembravano ben adatte a liberare l’individuo dal concetto di se stesso, la prima ridimensionando le sue ambizioni e la seconda mostrandogli di essere solo una parte di un universo genialmente integrato.

[…] William Blake ha parlato dell’esperienza visionaria dicendo: ‘Se le porte della percezione fossero sempre dischiuse tutto apparirebbe all’uomo com’è: infinito’. Inciampando nelle porte dischiuse l’arrampicatore si meraviglia di ritrovarsi nella condizione privilegiata di trovarsi faccia a faccia con l’universo.

[…] Non è necessario raggiungere il livello tecnico di Chouinard, pochi possono farlo, è sufficiente il suo livello di impegno. […]”

(Puoi leggere l’articolo integrale qui)

Chiedo di non sminuire il ragionamento dell’autore riducendolo a un superficiale riferimento alle droghe assunte – all’epoca e non solo – dagli scalatori, ma di concentrarti sulla riflessione e sul concetto espresso di come l’arrampicata e tutto ciò a essa correlato porti la persona a vivere un’esperienza che va oltre la mera tecnica, forza, resistenza. Siamo di fronte a una disciplina che, in ambiente e con una determinata propensione della mente e dell’anima, porta a provare sensazioni che probabilmente, nella vita di tutti i giorni, non riusciremmo a trovare.

Questa riflessione è molto più vicina al Nuovo Mattino che non altre. Ecco perché Motti, nel suo libro I Falliti e altri scritti, fa riferimento proprio all’articolo di Robinson quando racconta l’alpinismo californiano nel capitolo Il Nuovo Mattino, testo pubblicato nella Rivista della Montagna nel 1974.

Sì, secondo Robinson esisterebbe “un rapporto di controllo tra arrampicata e uso di marijuana”. Ma Motti precisa nel testo citato sopra

“gli arrampicatori californiani sono atleti estremamente dotati e hanno dato notevoli prove della loro capacità non solo fisica, ma anche intellettiva. Non possiamo di per sé ritenere che un’attività come l’alpinismo possa essere praticata da individui profondamente intossicati dagli allucinogeni”.

Ecco perché Motti punta ad avvicinare questa concezione dell’alpinismo soprattutto alle discipline orientali, che mirano a “una liberazione permanente e totale, senza alcun danno fisico o psichico,” della spontaneità dell’io.

Scrisse Motti: “gli arrampicatori californiani si sono creati una regola molto severa: la scalata libera è tirata al limite di caduta; prima di ricorrere all’uso dei chiodi e prima di forare la roccia per introdurvi un chiodo a espansione in scalata artificiale, si deve ricorrere a tutti quegli artifici tecnici che permettono di salire senza bucare. Le vie devono essere lasciate interamente schiodate”.

[C’è da dire che non tutti gli scalatori californiani erano dalla parte del purista Robbins: Warren Harding ha utilizzato mezzi artificiali e parecchi chiodi a espansione nelle sue salite. Entrambi formarono due correnti di pensiero… niente di nuovo, giusto?]

E riporto anche un altro estratto del testo di Camanni al Convegno Nazionale CAAI del 1997: “va precisato che nessuno cercava la libera a tutti i costi. C’era sì la ricerca di un’armonia dei gesti nelle lunghe giornate trascorse in parete, ma c’era anche un’etica severa che impediva di barare con le difficoltà. Il chiodo a pressione non era tabù, ma serviva soltanto dove non c’era altro modo per andare avanti. L’artificiale aveva un suo ruolo e una sua importanza, sempre seguendo le linee naturali del granito. In parete si lasciavano pochi ferri, e meno ancora se ne lasciarono quando si perfezionò l’uso dei nut.”

Certo la Yosemite Valley è l’ambiente perfetto per dare spazio all’essere visionario: la bellezza panoramica non c’entra, le montagne di tutto il mondo hanno caratteristiche meravigliose, ma a differenza dei fattori ambientali che è necessario considerare in diverse parti del globo, come le nostre Alpi (da cui, voglio sottolinearlo, è nata la parola ‘alpinismo’), le pareti californiane non hanno problemi di quota, basse temperature e cattivo tempo, che spesso devono far battere in ritirata anche i migliori alpinisti.

“Le angosce di questo genere sono pressoché assenti dall’animo dell’alpinista che opera in Yosemite e ciò gli permette di esaltare enormemente il fattore tecnico ed estetico dell’arrampicata. […] la lunga permanenza in parete porta a un distacco pressoché totale dalla vita abitudinaria e concede di entrare in armonia con gli elementi più semplici e puri della natura circostante”, scrive Motti.

Eppure, come scrisse Robinson,

“non è necessario scalare El Capitan per essere visionari: io non l’ho mai fatto, ma arrampicando cerco di spingermi al mio limite, di scalare cose per me problematiche. In questo modo noi tutti attraversiamo questo confine etereo – ognuno il suo – e ci inoltriamo nello stato di visione.”

Abbandoniamoci dunque alla visione, all’introspezione e magari al comprendere di più noi stessi, per essere così davvero liberi di andare oltre. Non solo oltre i limiti, ma anche oltre a quella realtà che siamo abituati a vivere, a quella che ci è stata imposta e l’unica che riusciamo a vedere. La libertà ce l’abbiamo dentro, forse abbiamo solo paura di viverla.

No, l’alpinismo del Nuovo Mattino non è morto, si è solo assopito per dare voce agli avvenimenti che il mutare dei tempi porta con sé e che sono soltanto termini di paragone per lasciare libera scelta agli alpinisti di tutte le età e correnti di pensiero.

Ci è stato detto che l’alpinismo è libertà. Non dimentichiamolo.

P.S. Mi perdonerai qualche imprecisione. Anzi, se volessi correggere alcune informazioni o aggiungerne altri, pubblica qui sotto il tuo commento. Grazie!

Di’ la tua!