Se leggi la storia sui libri, puoi solo interpretare, immaginare, sognare, farti una tua opinione. E ascoltare chi ne ha fatto parte, chi l’ha vissuta, non sarà mai come viverla. Ma dato che non posso tornare indietro, poter immergermi nei racconti dei protagonisti la considero una grande fortuna. Di Andrea Giorda ne avevo sentito parlare e ho aspettato un po’ di tempo prima di dirmi ‘ma sì, proviamo a contattarlo, mal che vada si rifiuterà di rispondermi’. E invece non solo ha accettato di rispondere a qualche mia domanda, ma mi ha regalato oltre due ore del suo tempo. Quando leggerà queste righe, sono certa che si metterà a ridere. Eppure per me è stato un regalo davvero: non solo perché ascoltare i suoi racconti e le sue esperienze mi hanno fatto entrare, un’infinitesima parte, nell’epoca del Nuovo Mattino e di Sitting Bull, ma anche perché, in quelle due ore, mi ha permesso di avvicinarmi un po’ a Gian Piero Motti, al suo pensiero e a quello dei suoi grandi compagni di avventura.

Ma non voglio annoiarti con le mie parole: quelle di Andrea Giorda sono molto più interessanti. Buona lettura!

È passato un po’ di tempo dagli anni del Nuovo Mattino…

Sono stati anni in cui c’erano tanti giovani, il mondo era dei giovani. Oggi sono demograficamente una piccola minoranza, hanno meno potere di cambiare, di obiettare. Ma non voglio fare il vecchio trombone: troveranno la loro strada e vivranno qualcosa di straordinario come è successo a noi.

Leggere o ascoltare i racconti di quegli anni è diverso da viverli: questo vale per il passato e varrà anche per il futuro. Ma non è che l’attenzione dei giovani oggi si è spostata in un altro universo, hanno un differente modo di pensare e diversi interessi? Insomma, magari non è il numero che è diminuito, ma soltanto loro a essere cambiati rispetto alle generazioni precedenti… Non ci sono abbastanza giovani o sono state le generazioni passate che non hanno dato loro la direzione giusta da seguire?

Noi non abbiamo poi così tante responsabilità sulle generazioni future. Com’è naturale, queste tendono a trascurare quanto è accaduto in passato, per poi rivalutarlo, magari. Si dice che si nasce incendiari e si muore pompieri. Io lo spirito di allora lo sento ancora oggi: sono vicino ai 70, però vado ancora a buttarmi nei rovi per cercare le pareti, con il mio compagno di cordata che è più vecchio di me (Claudio Battezzati, classe 1952, Direttore della Scuola Nazionale di Alpinismo Giusto Gervasutti), e scopriamo cose che poi magari i giovani vanno a fare. E mi chiedo ‘perché non ci andate voi a cercare?’. Per noi la parte di avventura era predominante, la scalata era la continuazione dei film western. E poi noi siamo nati con Bonatti, mio padre comprava Epoca, la rivista che raccontava i suoi viaggi avventurosi per il mondo, quando smise di scalare.

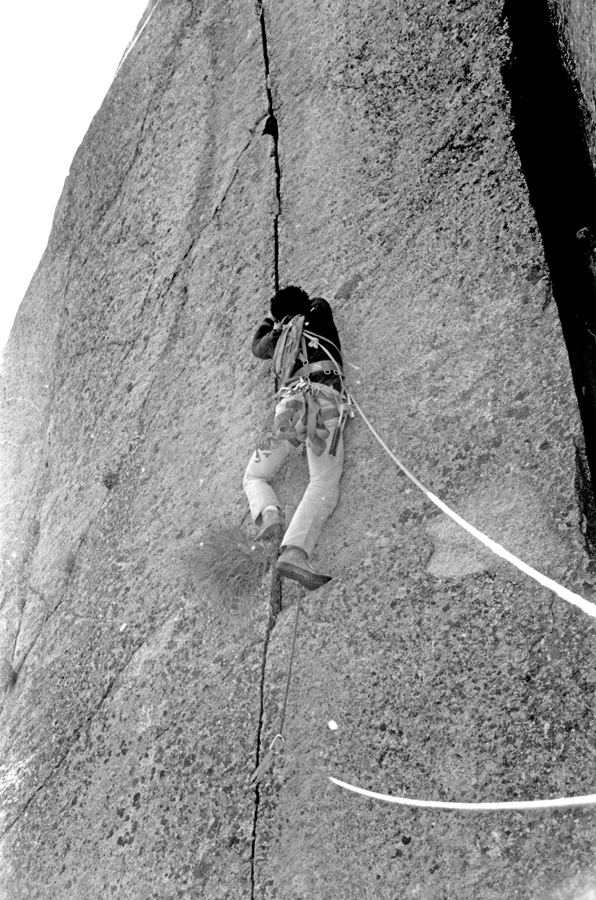

Le scalate e l’alpinismo un tempo erano tanto legati all’avventura: si parlava poco di grado, anche perché la scala arrivava al sesto. Io nel 1979 ho aperto delle vie che davo di V+ e che ora gradano 6c+. Negli anni ’70 il valore del grado era meno importante.

Tu hai vissuto questo momento, l’apertura della scala dei gradi intendo…

Sì, ho iniziato a scalare nel 1971 e quindi ho vissuto tutta la scalata degli anni ’70 e ‘80. Ho letto che hai scritto di Camanni, uno dei miei più cari amici e uno di quelli con cui ho iniziato a scalare. È grazie a lui che ho conosciuto molti personaggi importanti dell’epoca.

Quindi hai vissuto gli anni d’oro del Nuovo Mattino?

Il Nuovo Mattino è un’invenzione letteraria alla fine. Se non c’erano Gian Piero Motti, Grassi, Gobetti, Manera e altri, quelle sarebbero state scalate come le altre. In particolare Motti e Gobetti (vedi il video di Gobetti alla fine dell’articolo) avevano una cultura profonda della storia, leggevano riviste internazionali, e sono riusciti a interpretare il cambiamento in atto.

Il Nuovo Mattino è anche stato spesso travisato, si sono dette tante stupidaggini, come chi ha affermato fosse l’inizio dell’arrampicata sportiva.

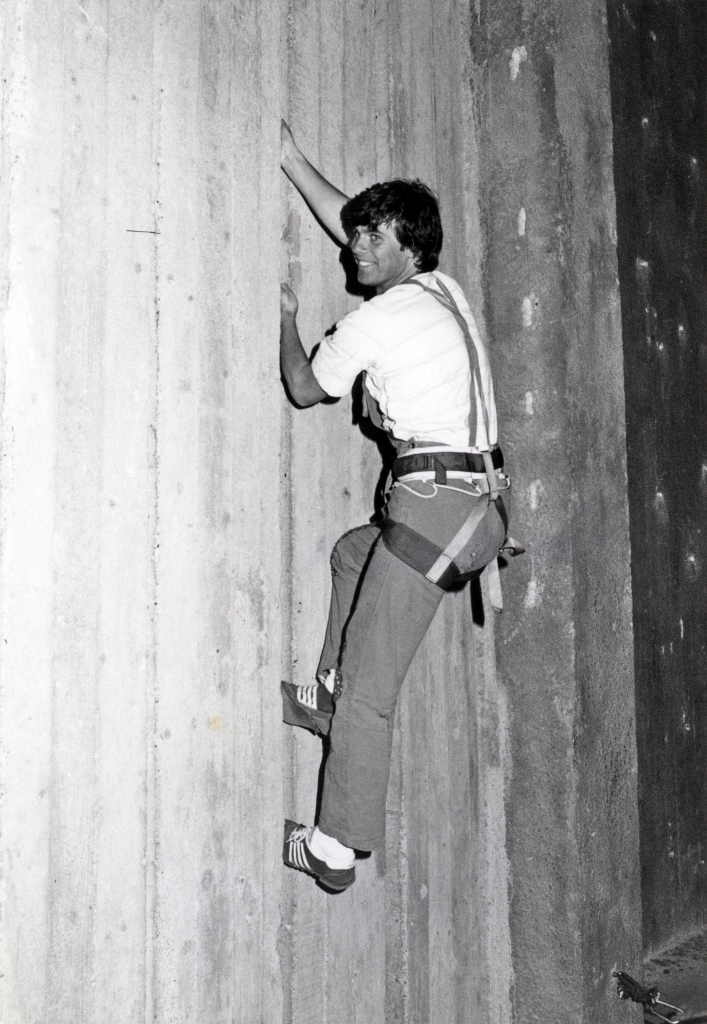

Quando a Torino è nata la prima palestra di arrampicata, quella del Palazzo Vela, io sono stato il primo istruttore a essere chiamato lì, in una palestra al chiuso, e ti farà ridere ma non sapevo neanche cosa fare. Ero un istruttore della scuola di alpinismo Gervasutti e sono stato messo lì in un palazzo, con delle pareti di cemento. Mi aspettavo che all’inaugurazione venisse anche Gian Piero Motti e invece non venne.

Perché Motti, Grassi e altri non sono venuti?

Loro so che erano abbastanza contrari alla novità delle palestre al chiuso, non approvavano più di tanto lo spirito sportivo dell’arrampicata.

La nascita dell’arrampicata sportiva è stata una cosa completamente diversa da quello che era il Nuovo Mattino. La scalata ha iniziato a cambiare quando le protezioni hanno cominciato a diventare fisse, come gli spit. Mentre io negli anni ’70 arrampicavo con gli hexentrics (sezioni di esagoni vuote di metallo, assicuratori passivi ideali per crepe e fessure ampie, ndr) in scarpe da ginnastica, adesso la gente non parte neanche a salire quelle vie se non ha almeno due serie di friend.

Mi riallaccio a quanto hai detto sul Nuovo Mattino: in pratica hanno dato un nome a una corrente di pensiero?

Hanno interpretato quello che stava succedendo, non solo in Valle dell’Orco.

Il vero Nuovo Mattino nasce nel ’72 e finisce con la morte di Galante* nel ’75: io sono arrivato a metà degli anni ’70 e ho partecipato al movimento, ho conosciuto tutte le persone che ne hanno fatto parte. Ho vissuto gli anni d’oro della Valle dell’Orco, che vanno dal ’72 all’’82. E perché sono gli anni d’oro? Perché non c’era ancora l’arrampicata sportiva.

Erano gli anni in cui c’era un’evoluzione enorme dell’arrampicata, specialmente in Verdon, dove si sperimentava l’arrampicata libera portata dagli inglesi, che erano quelli più avanti di tutti. Anche i materiali erano nuovi, come le scarpette e i nut.

Da noi questa corrente di pensiero è diventata una novità grazie al fatto che il gruppo di Motti e gli altri ha dato un senso all’arrampicata su pareti ‘che finiscono sull’altipiano’, come diceva Gobetti, pareti che non hanno una punta. Un’arrampicata dove simbolicamente era più importante il viaggio, l’esperienza, piuttosto che la conquista.

*“Il gruppo di cui Galante si proponeva come indiscusso leader portava senz’altro degli impulsi nuovi nel mondo dell’arrampicata sia sul piano della concezione della via, e lo dimostrano le vie all’Orrido di Foresto e al Sergent, che sul piano tecnico: furono i primi a convertirsi radicalmente, oltre che all’uso della pedula a suola liscia, alle protezioni alternative ai chiodi (blocchetti a incastro, hexentrics, ecc.). Più difficile da inquadrare il loro indirizzo nei confronti dell’alpinismo oltre i limiti della «falesia», anche perché di tale alpinismo non ne praticarono molto. Ciò che a mio avviso caratterizzò maggiormente quel gruppo fu però l’atteggiamento di trasgressione generalizzata. Non si può neanche trovare l’aggancio di tale atteggiamento a una proiezione del ’68 ormai lontano perché i maggiori esponenti, Galante e Bonelli, non manifestavano certamente indirizzi legati ai movimenti di estrema sinistra seguiti al ’68, semplicemente erano portati a trasgredire le regole comuni.” Da Il Nuovo Mattino di Ugo Manera

C’è stata una rottura con l’alpinismo eroico?

Già la parola conquista sa di militare: avevamo tolto dai nostri dialoghi tutta quella terminologia dell’alpinismo eroico, del vocabolario che derivava dal fascismo dove l’alpinismo era considerato solo quello degli alpini. Il CAI con le sue riviste, ad esempio, era diventato un organo di propaganda, quando Manaresi portò il CAI e la redazione della Rivista mensile del CAI a Roma.

Avevamo e abbiamo grande rispetto della storia e del grande alpinismo che è stato fatto.

Ma quello che abbiamo vissuto da Comici in avanti è stato qualcosa innanzitutto di prettamente maschile, legato alla conquista, all’assalto della montagna vergine. Tutto questo diventa così in contrasto con quello che era il movimento del Nuovo Mattino, che cercava un equilibrio con la natura, il vivere un’avventura personale. Non è più l’assalto dove tutti ti guardano: pensa alla conquista della Nord dell’Eiger, che diventò quasi una guerra tra nazioni e in pratica non aveva nulla dell’avventura personale: lì morivano un sacco di persone, ma via uno e sotto un altro.

Col Nuovo Mattino si comincia a pensare che prima di tutto la salita non deve essere per forza sofferenza, ma anzi uno in parete può starci molto bene, al sole e magari fermarsi su una cengia a godersi il panorama. Il tempo non è più così importante, ma l’esperienza personale lo diventa.

Quand’ero piccolo e chiedevo al mercatino delle pulci i libri di alpinismo, mi davano quelli sugli alpini, sulla guerra in montagna. L’alpinismo non era concepito come invece lo pensavano quelli del Nuovo Mattino.

La grande illuminazione ci fu quando uscì nel 1974 sulla Rivista della Montagna l’articolo del Nuovo Mattino di Motti: ricordo che io e Enrico Camanni siamo saltati sulla sedia. ‘Questa è roba nuova’, ci siamo detti. Quindi abbiamo deciso di andare in Valle dell’Orco per vedere come erano queste vie, che erano già mitiche, ma in gran parte non ancora ripetute. Noi eravamo due ragazzini sconosciuti, ma non ci siamo fatti spaventare. Forse la nostra esperienza, che fu poi pubblicata anche in un articolo sulla Rivista Scandere del CAI Torino (Sotto il segno dell’Orco), contribuì a sfatare l’estrema difficoltà di queste salite.

Ma tu l’hai accettato tutto questo, ti è piaciuto, giusto?

Per noi ragazzini è stata una folgorazione. Poi Enrico Camanni è diventato molto presto un redattore della Rivista della Montagna. A quel punto io quel tipo di cultura lì l’ho vissuta direttamente.

Com’era Motti?

Era un personaggio molto schivo: pochissimi possono dire di averlo conosciuto bene. E anche in chi l’ha conosciuto bene, sono rimaste alcune ombre. Alla fine si è suicidato a 37 anni.

In un racconto che ho letto si parlava di una breve scomparsa di Motti, prima della sua morte: si conosce il motivo?

Nessuno lo sa. Ognuno si è fatto la sua idea, ma lui non ha mai detto perché è sparito e dove sia stato. Ricordo che volevo andare a cercarlo anch’io. Si vede che già qualcosa gli bolliva nella testa. Motti aveva una sensibilità esagerata, che nascondeva bene. Aveva un carattere tormentato, ma non era cupo come lo dipingono, era uno che si faceva anche delle belle risate.

Tu mi hai dato un anno di inizio e un anno di fine del Nuovo Mattino, giusto?

Secondo me gli anni importanti vanno dal ’72 all’’82, quelli della Valle dell’Orco. Nei primi anni ’80 c’era tutto il mondo lì, si faceva a gara per esserci. Due anni dopo non veniva più nessuno, perché il centro dell’arrampicata si era spostato a Finale Ligure, ad Arco, a Buoux, tutte le zone dove scalavano Mariacher, Manolo e altri. Un qualcosa che non aveva più niente a che vedere con quello che era successo prima. Stava iniziando l’arrampicata sportiva.

Prima le protezioni erano precarie: se tu volevi scalare una fessura difficile, dovevi stare ben attento a non cadere. Con uno spit, anche distante, potevi invece scalare al limite e contemplare la caduta. E poi l’allenamento sistematico ha fatto il resto, alzando a dismisura il livello. Nel giro di pochi anni si è passati dal VI+ all’8a.

L’apertura ufficiale della scala delle difficoltà verso l’alto ha rotto un tabù, che dagli anni ’30 è durato fino alla fine degli anni ’70. Negli anni ’70 c’era chi negava il VII grado: Messner fu il primo a proporlo in un suo famoso libro, quando già era un dato di fatto.

Quindi il Nuovo Mattino è la corrente di pensiero che dice di vivere la parete, lasciando meno tracce possibili (clean climbing): sono questi i due pilastri che arrivano dall’alpinismo californiano?

Una delle cose che ha cambiato il mondo dell’alpinismo prima dell’uscita dei friend e dello spit, sono stati i chiodi americani, che hanno permesso di salire queste immense pareti di granito più facilmente, di proteggere le fessure. Poi abbiamo scoperto i nut, arrivati in Italia nel ’74 e con i quali scalavamo in Valle dell’Orco.

Il sogno di tutti era scoprire e salire la fessura della vita.

E qui arriviamo a Sitting Bull.

Nel ’79 ero lì in Valle dell’Orco: a fine anno erano già caduti gli aghi dei larici e ricordo che intravidi una fessura incredibile. Questa meraviglia è poi diventata famosissima.

Lì vicino c’era una baita di un pastore: l’ho affittata per poco, l’ho ristrutturata con degli amici e da lì sono passati tutti, tra i più grandi scalatori italiani e internazionali. È diventato un centro dove ci si poteva confrontare. Ormai conoscevano tutti dove erano le chiavi. Meraviglioso!

Lì si discuteva e si aprivano vie: come la fessura Sitting Bull, come Nautilus, una delle vie più ripetute nella Valle. Però anche quell’esperienza è finita. Già nel 1981 ci siamo spostati più in alto: non potendo andare in America, siamo andati a salire la via più difficile del Monte Bianco, che allora era la Diretta americana, quella aperta da Robbins e Hemming nel 1962 sul Dru. E molte altre.

L’abbiamo salita bene e con quel coraggio siamo tornati e abbiamo aperto tante vie, sulle pareti in alto, questa volta sui 3000 metri, come sul Becco di Valsoera: vie che prevedevano di non mettere tanti chiodi e di avere il coraggio di salire pareti che erano poco proteggibili.

Con Sandro Zuccon, di ritorno dal Dru, nel 1982 scalammo lo spigolo superiore del Becco di Valsoera, che Motti aveva definito estremamente difficile e che avrebbe richiesto di svuotare un negozio di attrezzature. Con la nostra esperienza lo scalammo velocemente e quasi tutto in libera, solo con nut e qualche chiodo, nessuno a pressione. Ancora oggi è una linea stupenda, la via Filo a Piombo. Per i 40 anni della via, nel 2022, l’ho ripetuta con Zuccon e pur con tutte le attrezzature nuove, friend e spit alle soste, non l’ho trovata facile per niente.

Tu parli di alpinismo di ricerca, cosa intendi?

Certo, il mio è sempre stato un alpinismo di ricerca. Fin da piccolo sono stato appassionato di storia dell’alpinismo, perché mio papà mi parlava di Gervasutti, Boccalatte, Comici… e io appena ho potuto sono andato a ripetere tutte le vie, come la Solleder sul Civetta, molte vie di Comici, un sacco di salite in Dolomiti e nelle Alpi centrali. Enrico aveva lì dei parenti e così noi a diciassette/diciotto anni abbiamo salito pareti anche di ottocento metri, come la Nord Ovest del Cengalo.

La ricerca è quella di capire cosa c’è stato prima di noi: quando lessi dei grandi apritori, io volevo mettere le mani dove le hanno messe loro. E così ti rendi veramente conto che sei piccolino. Guarda cos’ha fatto Vinatzer, che ho anche conosciuto.

C’è stata anche una ricerca interiore: cercare di evolversi nella scalata, il più possibile pulita, salire cercando di lasciare meno tracce possibili.

E io sono sempre stato appassionato dell’estetica: mi piace trovare belle linee, avevo una visione di scalata più moderna. Sono orgoglioso che oggi tra le vie del passato più ripetute ci siano le mie.

Quindi tu sei uno di quelli che non ha assassinato l’impossibile, giusto?

Io ho una storia molto lunga: ancora adesso apro parecchie vie e ho tanti progetti. Ho arrampicato con tanti bravi scalatori.

Per un po’ di anni ho girato il mondo per lavoro e non potevo scalare, ho vissuto anche in Argentina. Al ritorno, negli anni ’90, mi hanno chiamato dalla rivista ALP a intervistare Manlio Motto (“esponente italiano dell’alpinismo esplorativo degli anni ’90, scalatore estremo per tecnica e audacia, solitario e invernale”. Fonte: angeloelli.it) e lui parlava anche delle vie che avevo aperto io. Allora mi sono detto ‘forse hanno un valore queste vie!’. Quindi ho ripreso a scalare, a salire grandi vie, ho nuovamente fatto dell’alpinismo di alto livello, anche se avevo smesso da tanti anni. E, suppur avanti con gli anni, ho anche provato l’arrampicata sportiva: su monotiri con spit non avevo mai scalato, ma ho visto che me la cavavo, pur senza allenamento.

In quel periodo sono stati Rolando Larcher e Maurizio Oviglia, ad esempio, a convincermi che lo spit deve essere qualcosa da mettere dove assolutamente è necessario per scalare in libera. Questo, allora, mi attirava di più. Il chiodo a pressione invece non serve a questo: era fatto per appendersi, mettere una staffa e superare una parete. Ecco l’assassinio dell’impossibile. Qualcosa di completamente diverso da quello a cui ero abituato.

Dalla prova degli spit ho iniziato anch’io ad aprire vie con questo metodo: vie piuttosto dure e obbligatorie con Adriano Trombetta, fino a quelle recenti, che sono andati a ripetere anche Federica Mingolla, Davide Bacci, i ragazzi dell’Eagle Team di Matteo Della Bordella e altri forti scalatori. Ma ho aperto anche vie più semplici, perché volevo che fossero ripetute da più persone, come Noasca Diamond. In questo modo volevo e voglio dare la possibilità di scoprire certi luoghi.

Anche questo è alpinismo di ricerca.

Ti leggo un passo del testo di Gian Piero Motti Arrampicare a Caprie: “il fascino immenso del vero alpinismo sta proprio nel venire a conoscenza del limite, della paura, nel riuscire a dar voce all’inconscio, senza la necessità di terapie psicanalitiche”. Cosa ne pensi?

Caprie è dove ho visto Motti l’ultima volta e pochi giorni dopo è morto. Abito vicino a quel posto e ogni volta che vado lì, vedo la parete nera e penso sempre a lui. Quella parete lui diceva che era come le belle donne: ci sono donne che magari hanno qualche difetto e non sono bellissime, ma a volte sono molto più affascinanti di quelle perfette. Questo per dire che puoi innamorarti di qualcosa che non è perfetto, ma che ti piace, perché ha del fascino. Proprio come la parete nera di Caprie.

Comunque, tornando alla frase, questa è un’autoanalisi: quando tu arrampichi, la roccia è lì e non ti fa sconti, non puoi trovare scuse.

Ricordo che quando ero piccolo avevo le vertigini, ma siccome da sempre volevo fare l’alpinista non potevo ammettere di averle, quindi trovavo sempre scuse. L’amico di mio padre a un certo punto mi prese per un braccio e mi disse ‘guarda che alla roccia non frega niente di come sei tu: se non fai le cose giuste vai giù’. Quella frase l’ho sempre portata con me: tu devi mettere da parte tutte le scuse del mondo, scalare è la prova del nove, soprattutto quando sai che non devi cadere. Devi mettere da parte paure che sono reali.

La cosa bella dell’arrampicata, della montagna, è che la vera lotta è con te stesso. La montagna non è né amica, né nemica.

Quelli che parlano di montagna assassina dicono una stupidaggine: la montagna è roccia, è una cosa minerale, il vero significato glielo dai tu quando ci vai, perché ti sei dato obiettivi talvolta sfidanti e vedi se riesci a raggiungerli. Poi ovviamente, come in tutte le sfide, ci sta anche la resa, tornare indietro, e la paura.

E allora chiedo proprio a te, con la tua scalata al limite: cosa ne vale? Cosa vale il rischio di cadere e morire?

Quando arrivi alla mia età, fai l’elenco della gente che non c’è più. E quelli che non ci sono più e che scalavano nella Valle dell’Orco sono tanti. Di tutta la gente che ho conosciuto sono quasi tutti morti, e di quella generazione io sono uno dei pochi che ancora può raccontare qualcosa. Su questo io ultimamente ci rifletto e penso che non abbia granché senso. Questo da un punto di vista razionale.

Ma se guardo alla passione, capisco che l’aspetto della morte è secondario. La scalata diventa un’emozione talmente forte che è come una droga, qualcosa che ti porta in una dimensione tale a cui tu non puoi più rinunciare. E ancora adesso, quando vado a scalare, mi rendo conto che è così.

Comunque la questione che mi hai posto non te la risolverà mai nessuno: non c’è una risposta razionale, o almeno la gente che arrampica non è in grado di elaborarla.

Tu parli di scalata in libera: è una questione di orgoglio personale o una sorta di ribellione nei confronti dell’artificialismo?

Ci sono due tipi di artificialismo: uno è l’artificiale classico fatto con i chiodi e quello ha una sua dignità, perché soprattutto negli anni ’50 sono state salite grandi vie. Lo stesso Bonatti ha scalato la via sul Grand Capucin quasi tutta in artificiale, ma quelle erano grandissime realizzazioni. La degenerazione c’è stata negli anni ‘60, quando hanno iniziato a usare i chiodi a pressione per salire le vie che definivano a goccia d’acqua, quelle a cui si riferiva Messner nel suo articolo L’assassinio dell’impossibile, dove in pratica diceva che non aveva nulla contro i chiodi a pressione: costano poco, ti permettono di vincere sempre, ma l’unica controindicazione che hanno è che ammazzano l’alpinismo.

Quello che si è fatto negli anni del Nuovo Mattino è stato proprio togliere questo tipo di protezioni. Sicuramente la mia generazione, dopo quella di Motti e Manera, ha cercato il più possibile di arrampicare in libera, anche se spesso l’ambiente e i mezzi del tempo ti obbligavano a proteggerti poco, se volevi superare i limiti dell’epoca.

Cosa ne pensi di quelli che scalano vie con gradi non alla loro portata, azzerando tutto o utilizzando qualsiasi artificio pur di scendere e dire di aver salito quella via?

Io penso che scalare non è una cosa seria (ride). Quindi ognuno fa quello che vuole. Tutto rimane sempre nell’ambito individuale. In tutta la storia dell’alpinismo il 60/70% è fake. Chi va a verificare quello che uno racconta? Se tu leggi la storia dell’alpinismo francese, tedesco e italiano è completamente diversa l’una dall’altra. Tutte hanno la pretesa di essere storie universali: chi ha fatto il primo sesto grado, chi ha fatto per primo l’altra cosa, il più importante che…

In realtà l’alpinismo non è uno sport. Che uno abbia salito una parete e in che modo, lo può raccontare solo lui. E spesso vince chi è più bravo a comunicare. Proprio per questo la storia è molto, molto relativa. Guarda ad esempio Bonelli e Galante…

Ecco, prima hai citato Bonelli e Galante: che ruolo hanno avuto nella storia di quegli anni?

Sono stati quelli che hanno veramente alzato il livello negli anni d’oro della Valle dell’Orco. Manera, Grassi, Motti hanno avuto il grande merito di aver scoperto questi posti e soprattutto di averli interpretati, ma il vero salto di livello c’è stato con Mike Kosterlitz*, con Bonelli e Galante, che hanno aperto tante vie tra cui la Fessura della disperazione (sul Sergent con Piero Lenzi nel 1974, ndr) e il Diedro del mistero (sul Sergent, Danilo Galante con Piero Pessa, Piero Lenzi e Dante Vota il 5 maggio del 1974, ndr) o la Via del Sole Nascente (aperta da Kosterlitz, Grassi e Motti).

Quando con i miei amici ho ripetuto queste vie, ci siamo detti quanto questi scalatori dovevano aver tirato fuori le unghie per scalare tali linee. Questi erano giovanissimi e facevano delle cose pazzesche per l’epoca, tra i primi a scalare con scarpette, quando noi lo facevamo con gli scarponi. Quei personaggi erano straordinari.

*Mike Kosterlitz è stato un formidabile scalatore e premio Nobel per la fisica. Famoso anche per la sua Fessura Kosterlitz in Valle dell’Orco.

“Kosterlitz e la sua mitica fessura. […] anni dove era accaduto di tutto politicamente, socialmente e di conseguenza anche il mondo alpinistico era stato scosso nelle sue fondamenta da quel turbine di eventi che era stato il ’68 e dalle sue conseguenze. Alcuni si erano imbarcati nell’impegno sociale o politico abbandonando l’alpinismo altri non si erano resi conto o non avevano voluto accettare i cambiamenti che, anche nel piccolo mondo della nostra attività, imponevano quelle nuove spinte e si erano arroccati in un alpinismo classico sempre di grande spessore ma che dava segni di cedimento come tutte le impalcature della società, altri ancora avevano scelto la facile evasione dei paradisi artificiali illudendosi di poter attingere ad un livello di conoscenza superiore. Che Mike Kosterlitz sia stato un grande innovatore non sta a me dirlo, il suo curriculum parla da solo, ma credo che per come si sia trasformata l’arrampicata in Italia il vero seme che lui ha piantato e che è germogliato a dismisura, sia stato proprio nell’intuizione di salire quella, tutto sommato per l’epoca apparentemente insignificante, fessura; inconsapevole apportatrice di un nuovo sapore di libertà che da sola però non poteva bastare. […] (Le sue salite, ndr) hanno spostato l’attenzione dei giovani arrampicatori dalle ascensioni di ordine classico con il loro ormai retorico e datato retaggio di sofferenza e ‘lotta con l’alpe’. […] ha fatto intravedere nell’ambiente occidentale come fosse più importante lo stile (spingere l’arrampicata libera per un rapporto onesto e leale con se stessi e con la natura) con cui si salgono le pareti che non il salire a tutti i costi per raggiungere la vetta.” Dall’articolo di Giovanni Massari su Planetmountain.

Poi arriva l’arrampicata sportiva…

È cambiato tutto. Sono cambiati gli scenari, sono cambiati i posti: prima gli ambienti erano legati a qualcosa di naturale e stupendo. La Valle dell’Orco, il Verdon, la Val di Mello hanno qualcosa di mistico che per forza ti fanno pensare che lì debba accadere qualcosa di straordinario. Poi l’arrampicata sportiva ha invece privilegiato il gesto, l’allenamento, la parete, le gare.

Ma è davvero finito il pensiero del Nuovo Mattino, oppure, anche se da pochi, è sempre stato portato avanti e quindi ha un futuro?

No, il Nuovo Mattino ha fatto pochissima strada. L’arrampicata sportiva è in contrasto con quello che era il pensiero del Nuovo Mattino.

Anche oggi la gente viene in Valle dell’Orco con questo mito, spesso non capendone niente, non sapendo cos’è e facendo confusione, ma intanto arriva lì per quello. Come l’americano che vuole venire in Italia per vedere la Venere del Botticelli e non sa nemmeno chi è Botticelli.

Però questo vuol dire che il messaggio del Nuovo Mattino è stato talmente forte che comunque ha attraversato i tempi, ma quello che era veramente, alla fine, non ha avuto un seguito.

Adesso la scalata è soprattutto grado, prestazione, spettacolarità, uno sport… ma il fascino non è lo stesso, è più usa e getta.

Non c’è una storia dietro, invece nel Nuovo Mattino c’era: una narrazione che andava oltre il gesto dell’arrampicata, qualcosa che è rimasto nel tempo.

Nel Nuovo Mattino c’era anche uno stile, perché tu ancora adesso quando vai a ripetere, ad esempio, la Fessura della disperazione o il Diedro del mistero o il Nautilus, pensi e sogni di rivivere quei tempi.

Ma io te lo richiedo, il pensiero del Nuovo Mattino è davvero morto?

È stato importante come pensiero di rottura. È un po’ come dire: la rivoluzione francese è stata importante? Sì. C’è la rivoluzione francese? No. È stato un cambiamento significativo. Poi quei principi non hanno avuto più di tanto seguito, perché è nata l’arrampicata sportiva, una disciplina completamente diversa, dove è importante l’aspetto della misurazione, del grado, della difficoltà.

Però c’è chi oggi non valorizza solo il grado, ma l’esperienza, anche tra i giovani…

Sicuramente gli alpinisti di adesso hanno raccolto dal Nuovo Mattino l’evitare i toni trionfalistici, eroici… Questo gliel’hanno insegnato Motti, Grassi, Manera e gli altri che hanno contribuito a sfatare l’eroicità dell’alpinismo.

Quindi il Nuovo Mattino è stato importante per rompere tutti gli schemi precedenti, quelli dell’alpinismo eroico. Sia chiaro, però: non voglio sminuirlo, perché quella gente aveva un coraggio smisurato, ha fatto cose incredibili con le corde di canapa, con i mezzi che avevano.

Poi però la degenerazione di quell’alpinismo è stata messa in luce soprattutto da Messner, che tra i primi ha parlato di questo tema in Italia. In seguito gli alpinisti hanno iniziato a staccarsi da tutti quei valori che prima incrostavano l’alpinismo, per far posto a valori nuovi, che sicuramente nascono anche dal Nuovo Mattino.

Nell’arrampicata è un po’ diverso: oggi tanti ragazzi guardano su Instagram quello che fanno gli altri e vanno, senza conoscere le pareti, gli ambienti, la loro storia. Non importa dove sia il tiro, potrebbe anche essere su un pilone di un’autostrada: ciò che importa è fare quel grado. Uno porta su la corda col bastone e poi tutti gli altri provano il tiro, neanche a vista, perché ormai di questo non gliene frega più niente a nessuno. Ciò che importa è la sera dire se hai fatto il grado oppure no e pubblicarlo su Instagram. Il come è superfluo.

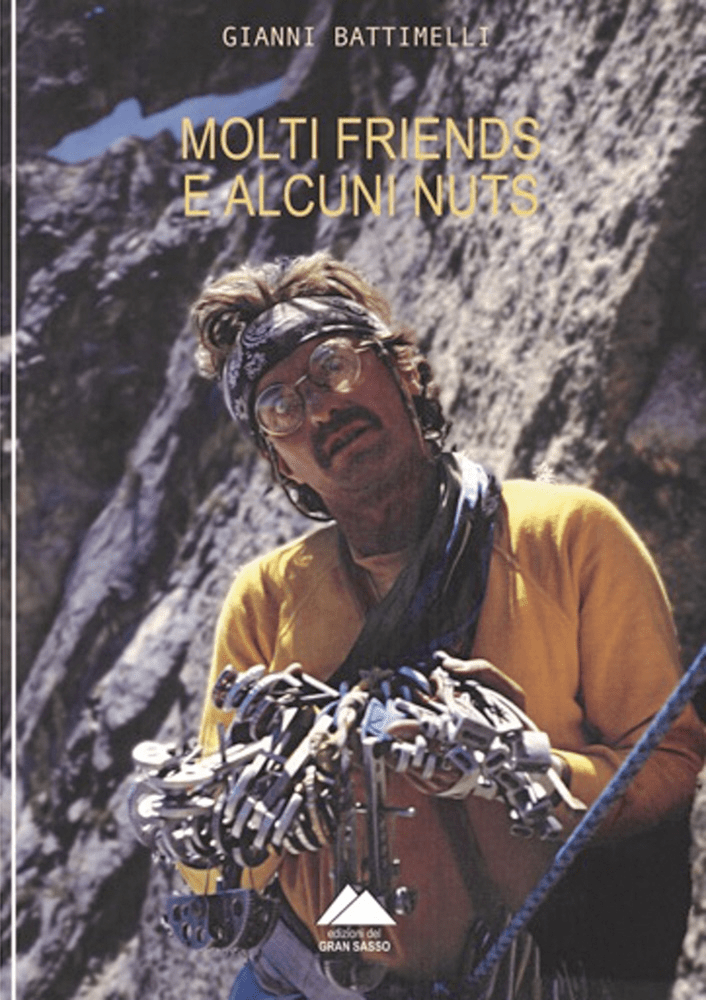

È un mondo molto diverso dal mio quand’ero nella baita di Sitting Bull. Io ero fortunato: tra i miei amici avevo Camanni, Gogna, Papuzzi (capo ufficio stampa della Einaudi), Gianni Battimelli, Pietro Crivellaro, grandi intellettuali e pensatori . E all’epoca c’erano anche riviste nazionali e internazionali straordinarie, gli scritti di Robbins dalla California su Ascent…

Se ti trovassi davanti a te un bambino, con tutto il futuro davanti, e ti dicesse ‘io un giorno voglio fare l’alpinista’, tu cosa gli diresti?

Oggi io vorrei che nessuno facesse l’alpinista. Perché so che poi è una cosa che ti porta sempre di più verso il limite, se ti appassiona veramente. E poi mi sono reso conto che l’alpinismo ha un prezzo da pagare altissimo, non basta la prudenza. Io stesso mi considero un sopravvissuto, perché se penso alle volte in cui sono andato a cacciarmi in certi posti: puoi essere prudente quanto vuoi, ma spesso è la natura che decide. Quindi, non dico che cercherei di dissuadere quel bambino, ma sicuramente non lo incoraggerei.

Io insegnavo alpinismo, adesso mi concentro sull’arrampicata: ho troppi contrasti nella testa e il corso di alpinismo non lo faccio più.

E se parliamo di donne nell’alpinismo e nell’arrampicata, cosa mi dici? Come lo vedi il futuro delle donne in questo mondo?

Quando entrai nella scuola di alpinismo Gervasutti, nel ’78 non c’erano donne, né tra gli istruttori, né tra i corsisti, o perlomeno erano una rarità. Adesso nell’ultimo corso che abbiamo fatto più della metà delle allieve erano donne, e ti parlo di alpinismo, non solo dell’arrampicata.

Le donne e l’alpinismo erano mondi separati: le alpiniste erano quasi una curiosità, un’eccezione, forse un sogno di noi ragazzi.

Alle ragazze di oggi non passa per la testa che una volta le donne non potevano neanche entrare nell’Accademico. Lo danno per scontato che le donne ci siano. Per loro scalare è scalare e così deve essere: a loro non interessa la prima femminile o la prima maschile. Sicuramente per uno come me, che ha vissuto invece tutta la storia, era necessario fare dei passi, non nell’accettare la donna, ma nel comprendere che anche loro hanno grandi potenzialità, spesso anche più degli uomini.

Pensa che noi eravamo tra i primi ad avere fidanzate che scalavano: venivano con noi alla baita di Sitting Bull. Probabilmente siamo stati la prima generazione che scalava con le donne, prima le fidanzate stavano a casa.

Mi viene in mente Paola Mazzarelli: una ragazza incredibile che è venuta lì alla baita. Lei è stata una tra i primi ad andare in Inghilterra ad arrampicare. Quando si è trovata di fronte alla Fessura Kosterlitz, nel 1982, l’ha salita come se niente fosse. Lei è stata una di quelle che ha segnato il cambiamento. E a lei già allora non gliene fregava niente: faceva quello che faceva non perché fosse donna, si confrontava con gli altri per arrampicare. Non era neanche femminista!

Oggi, tra le tante, Federica Mingolla, che conosco molto bene: già da giovanissima lei arrampicava da prima, si trovava le vie e il secondo di cordata faceva fatica a starle dietro.

Alle donne non manca proprio niente per fare del buon alpinismo. Chi affermava che non erano adatte alla montagna o alla sofferenza, diceva delle stupidaggini. Che poi l’uomo possa portare magari un peso maggiore rispetto alla donna, qui si tratta di forza e talvolta è una cosa naturale. Ma se parliamo di capacità…

La prima a scalare El Capitan in libera è stata una donna, Lynn Hill, non un uomo!

“Ritornai in Italia e con me venne Phil, lo portai in Valle dell’Orco perché quella era la novità del momento, gli feci vedere la Fessura Kosterlitz come un trofeo, la scalò con facilità. Io ero timorosa ma mi convinse a provarla: “non mi dirai che non scali la Kosterlitz, da noi hai fatto fessure ben più dure”. In effetti la scalai al primo tentativo, era il 1982.” Paola Mazzarelli nell’intervista di Andrea Giorda.

Lo so, è banale, ma questa domanda te la devo fare: hai aperto tante vie, qual è quella a cui tieni di più e perché?

È come avere tante figlie (ride). Forse quella che mi rappresenta di più è la via che si chiama Aldebaran (aperta con Mario Ogliengo nel 1982 al Monte Castello, nel Vallone di Noaschetta, ndr), anche per lo stile con cui è stata aperta: con pochissimi mezzi, senza i friend, in velocità. Pensa che avevo solo qualche hexentrics, degli esagoni di alluminio che si incastrano solo dove riesci, perché deve esserci una strozzatura. Se una fessura è liscia, non puoi metterli.

Ricordo che ne avevo sempre pochi e poi dovevo tenerne uno per fare la sosta, perché non c’erano spit, non avevo il trapano, non c’era niente. Questa è una via a cui tengo molto: sono 450 metri, abbiamo bivaccato in punta, in un posto che non conoscevamo e che era ancora molto selvaggio. Mario era uno di quelli con cui avevo la baita di Sitting Bull e aperto varie vie.

E poi tengo molto anche alle ultime vie che ho aperto (2022), come Noasca Towers Gran Traversata (con Claudio Battezzati sopra Noasca in Valle dell’Orco, ndr) e che hanno ripetuto Federica Mingolla, François Cazzanelli e altri forti e famosi scalatori.

Questa e altre vie sono a due passi dalla strada, ma la gente non le vede: ci vai per scalarla e ti chiedi ‘ma dov’era questa cosa?’. Forse è l’aspetto che mi piace di più, molto più della difficoltà: saper scoprire qualcosa che gli altri non vedono.

Riapro una parentesi. Tu e Grassi, Motti, Manera: facevate parte di due generazioni diverse, ma cosa vi accomunava all’interno del Nuovo Mattino?

Eravamo tutti esploratori: la nostra attività era quella di scoprire in continuazione. Ad esempio, il grandissimo merito di Manera, e ancora di più di Grassi, Isidoro Meneghin (che ha scoperto Caprie) e altri, è la ricerca, la scoperta. Prima di aprire Aldebaran, ricordo che leggevo cosa Grassi scriveva del Vallone di Noaschetta, dove c’erano pareti ancora sconosciute.

La media della gente scalava sul quarto grado, con gli scarponi, soprattutto da noi. Il livello della mia generazione invece era molto più elevato, potevamo confrontarci con i bravi scalatori dell’epoca delle Dolomiti.

Quindi è la scoperta dell’ambiente e delle linee ciò che vi accomunava nel Nuovo Mattino?

Sì, la parte dell’avventura direi. Perché quello della mia generazione era un gioco un po’ pericoloso: tante linee, tra cui quelle che ho aperto io, avevano una concezione moderna e ancora oggi sono ripetute da tanti bravi arrampicatori. Su questi itinerari dovevi scalare: all’epoca ti trovavi lì a salire la fessura e poi con quello che avevi dovevi andare su, magari su un muro difficile sperando di trovare più in alto qualcosa per proteggerti, perché gli spit non c’erano.

Dovevi sapere esattamente cosa facevi.

Quindi se ai tuoi tempi il grado era una sorta di strumento per poter salire determinate linee, oggi il grado è l’obiettivo. Giusto?

Una volta la difficoltà era misurata con la scala francese AD, D, TD… (difficile, molto difficile…), noi usavamo quella e identificavamo l’impegno generale. Un giorno del 1977 a Enrico Camanni arriva la relazione di Ivan Guerini della via Il Precipizio degli Asteroidi in Val di Mello, su un foglio di carta di formaggio, dove c’erano i gradi che, probabilmente per la prima volta in Italia, mostravano delle difficoltà di settimo. Lì da noi non era ufficiale quel grado e allora sono andati da Motti, che ha pubblicato la relazione tale e quale sulla Rivista della Montagna.

Questo per dirti che per noi era più importante l’ingaggio nella via (come l’ambiente, la difficoltà a proteggersi, la qualità della roccia, ndr), non tanto il grado. Il nostro obiettivo era il difficile.

In Europa qual è il posto migliore per arrampicare su fessure?

Il Piemonte ha due grandi eccellenze, l’Ossola e La Valle dell’Orco. La Valle dell’Orco in ordine di tempo è stata la prima ed è sicuramente una capitale delle fessure riconosciuta in tutta Europa, con una rilevanza internazionale. Nei primi anni ’80 è venuto anche Jean Marc Trussier alla baita di Sitting Bull e ha scritto della fessura omonima sulla rivista francese dell’epoca Apinisme et Randonnèe.

Tu pensa che il CAI non me la voleva neanche far pubblicare nella Rivista la via Sitting Bull, perché era corta, una fessura di 20 metri, e non era neanche considerata una via. Ricordo che Enrico mi disse ‘io ci ho provato a farla pubblicare, ma niente!’. Adesso sarebbe sulle copertine.

Le star del momento, da Jean Marc Trussier a Patrick Edlinger, Manolo, Roberto Bassi e Marco Bernardi: erano tutte in Valle dell’Orco!

Parliamo ancora di ricerca, questa volta nella storia: prima hai detto che hai conosciuto Vinatzer. Com’era?

Io sono molto amico di Pietro Crivellaro: grande alpinista e accademico, è uno storico della montagna e ricercatore eccezionale. Lui con Alessandro Gogna volevano cercare di capire di più su questo personaggio, che tra le tante ha realizzato la sua ascensione più pericolosa, la prima salita direttissima della Nord della Furchetta, che si dice sia uno dei passaggi più difficili delle Dolomiti. E pensare come l’ha aperta lui, che non aveva niente. Vinatzer proveniva da una famiglia abbastanza povera e andava a scalare con Castiglioni. Quando noi siamo andati a ripetere le sue vie (sul Piz Ciavazes, sulla Marmolada…), ne siamo rimasti affascinati e abbiamo scoperto che era ancora vivo, faceva il maestro di sci, perché in qualche modo doveva pur campare. L’arrampicata è rimasta qualcosa della sua gioventù e nessuno gli aveva più chiesto niente, anche perché le vie che ha salito con Castiglioni erano chiamate col nome di quest’ultimo, dato che era lui a scrivere le guide, ma le saliva sempre da secondo.

Dunque abbiamo deciso di andarlo a trovare: lui sì che aveva delle mani enormi. Aveva anche uno di quei cappelli di feltro, che noi chiamavamo cappello alla Vinatzer e che ci siamo comprati. Siamo andati a casa sua e lui all’inizio non riusciva a capire il motivo. Poi ci siamo seduti attorno alla stube insieme alla sua famiglia: gli abbiamo spiegato che siamo andati a ripetere le sue vie e gli abbiamo fatto i complimenti. La cosa strana è che ha iniziato a piangere, perché ha cominciato a ricordare il suo passato da alpinista, momenti che nessuno più gli aveva riconosciuto. Adesso tu sai chi è, ma se io te l’avessi chiesto allora, prima degli anni ’80, tu non avresti saputo chi fosse. Non avresti pensato che è stato uno dei più grandi scalatori in assoluto. Poi mi ricordo che la nipotina gli chiese perché piangesse e la scena era davvero incredibile. Non finiva più di ringraziarci prima di salutarci.

Questa ricerca oggi manca?

Adesso la maggior parte di chi va a scalare non sa nulla, ma non solo di Vinatzer, neanche di Berhault*, della storia dell’arrampicata sportiva. Ma alcuni che escono dalle palestre boulder non sanno nemmeno cos’è il versante sud o il versante nord. Oggi si guarda al grado. Sembra non esserci più alcun legame con la storia, che l’arrampicata sia diventata solo uno sport.

Per me ancora oggi non è così.

Mi piace fare la prestazione, ma non è al centro della mia attenzione: io quando sono in Valle dell’Orco posso sdraiarmi su un prato, guardare il cielo e sentirmi l’uomo più ricco del mondo.

*“Presentiamo uno dei personaggi più ammirati e discussi dell’estate 1979. In Francia è stato definito ‘il migliore alpinista del momento’, ‘una nuova stella’, ‘un vero fenomeno’; anche se siamo contrari a questo tipo di affermazioni, non si può fare a meno di restare colpiti di fronte alle sue imprese. Che si voglia o no, Patrick Berhault in una sola estate ha salito le vie più dure del gruppo del Monte Bianco con una successione, uno stile e una velocità che hanno del fantastico.” (Dall’articolo su Gognablog)

C’è ancora la baita Sitting Bull?

No, perché ci hanno fatto una bella casa di montagna. Quella baita ti dava l’idea dell’epoca. Nelle foto lì mi vedi con i due dadoni di alluminio attaccati all’imbrago. A quei tempi si scalava anche con le fidanzate e non c’erano i gri gri, quindi dovevi fare davvero attenzione a non volare (ride).

Diciamo che adesso posso capire meglio perché tu a un bambino non consiglieresti di fare alpinismo: avete rischiato parecchio quei tempi!

L’alpinismo in sé, soprattutto quello ad alto livello, ha un tasso di pericolosità enormemente superiore a quello che ho sempre immaginato da ragazzo e mi rendo conto che inevitabilmente è una roulette russa. E a volte anche l’alpinismo facile può essere ancora più rischioso: basta che ti scivoli un piede e vai giù.

Lo voglio chiedere anche a te: l’alpinismo ha regole?

Sì e no. Le regole sono quelle che ti dai tu. L’etica è legata ai mezzi e ai limiti che ti dai tu: se vuoi salire una parete a tutti i costi, è sempre alpinismo, però magari non è quello che piace a me. C’è chi ha messo i chiodi a pressione sul Cerro Torre. Adesso la maggior parte del mondo arrampicatorio vede quell’avvenimento con disprezzo, però all’epoca era una cosa accettata. E se ci sono, le regole cambiano nel tempo, non sono immutabili. La parte più evoluta del mondo dell’arrampicata è verso quella libera, che tende a eliminare il più possibile i mezzi artificiali per una scalata pura. Però sono mezzi artificiali anche gli spit: perché è vero che puoi scalare in libera una via sportiva, ma quel tipo di protezioni ti mettono in una condizione in cui il rischio è relativo.

Diciamo che ognuno se la canta e se la suona, ognuno si dà delle regole e c’è sempre chi le giudica…

Se io dovessi scegliere un principio mondiale, sarebbe l’arrampicata libera, che adesso ha delle regole precise, come il non potersi fermare neanche a riposare su una qualsiasi protezione. Qui parliamo di arrampicata, ovviamente.

In alpinismo possiamo dibattere all’infinito: l’ossigeno sugli 8000, i portatori, le corde fisse, come arrivi su una montagna e molto altro.

Le regole te le dai tu e ti presenti al mondo con quelle che hai scelto. Poi qualcuno te le riconosce e altri no. Ma in realtà non esistono regole vere e proprie, perché non c’è nessuno che può sanzionarti. Forse la storia può farlo.

In pratica fai i conti con la tua coscienza.

Non esiste un’etica universale. Ciò che dovrebbe esistere è la sincerità sui mezzi che hai usato, ma dipende dalla persona: alcune sono credibili, altre no.

Sulle prese di resina, magari davanti a un pubblico in una gara, è molto più facile quantificare e avere delle regole, piuttosto che su una via in montagna dove sei tu e la roccia.

Cosa ti ha spinto a scalare?

È stata una malattia di famiglia. Da quando ero piccolo mio padre mi parlava dei grandi alpinisti, perché era un grande appassionato, ma aveva smesso di scalare quando sono nati i figli. Io ho iniziato ad andare per conto mio e allora mio padre, per controllarmi, mi ha seguito e con lui ho salito la mia prima via da primo di cordata a 13 anni. Poi ho conosciuto Enrico Camanni, con cui sono andato a scoprire il mondo dell’arrampicata. A 17 anni siamo andati a scalare sul Campanile Basso, siamo andati in Valle dell’Orco…

Cosa ti ha raccomandato tuo padre?

Mio padre non conosceva nessun mezzo di assicurazione, lo faceva a spalla. Lui scalava negli anni ’40. Poi siamo andati una volta in una palestra di arrampicata e lì qualcuno gli ha fatto vedere come utilizzare il mezzo barcaiolo.

Quando gli ho chiesto di prendermi l’imbragatura, lui mi ha risposto ‘ora non montarti la testa, comincia a scalare e poi per l’imbragatura vediamo!’.

Una situazione un po’ diversa da quella di oggi.

Mio padre era assolutamente contrario a qualsiasi chiodo a pressione, a forare la roccia e quando vide con me nel 1972 il chiodo a pressione sulla Vena di Quarzo, capolavoro di Gabriele Boccalatte alla Palestra della Rocca Sbarua, fu decisamente contrariato. Era un passaggio lungo, improteggibile e mortale, aperto con scarponi negli anni ’30. Ironia della sorte, quel chiodo si dice l’avesse messo Motti a fine anni ’60. Non riuscì mai a capire perché io fossi così attratto da Motti. Per lui era un profanatore.

Sai qual è stata la mia grande fortuna? Io non sono un professionista, io sono uno che ha fatto una vita normalissima, anche divertente! Ho avuto la fortuna che l’arrampicata è sempre stata un angolo tutto mio, non ho mai voluto sponsorizzazioni, mi sono comprato tutto, anche gli spit ora. Perché voglio essere libero di scegliere, di fare. Non mi serve fare la foto con la giacca di qualcuno, non ne ho bisogno.

Scalo da 54 anni e per me è sempre stata una questione di allegria, di scoperta, di avventura, di amicizia. Oggi ho ancora moltissimi progetti e mi chiedo spesso se riuscirò a portarli a termine tutti!

Quindi hai sempre scalato con lo stile, con il modo di pensare del Nuovo Mattino?

Sì. Non era un mondo di professionisti: forse una volta, quando eravamo giovani, l’alpinismo e l’arrampicata non erano al centro della vita, ma anche oggi quella parte, seppur più piccola, è fondamentale.

Se passi tutta la vita a fare solo quello, poi ti incancrenisci e te la prendi per qualsiasi stupidaggine come ‘quello ha detto detto che mi sono appeso, ma non è vero’, ‘quella via è meglio dell’altra’, ‘hai messo troppi chiodi’, ‘ne hai messi troppo pochi’… Di tutto questo e anche delle critiche non me ne frega più niente.

‘È bello anche aprire le vie per i papà che vogliono scalare e poi la sera tornare dai propri figli’: questa frase me l’ha detta Patrick Gabarrou, l’alpinista francese che ha aperto Divine Providence, la mitica via sul Grand Pilier d’Angle. Tu pensa: uno che ha aperto una via con quel nome, in uno dei posti più pericolosi del Monte Bianco dove rischi dall’inizio alla fine, che dice una frase del genere.

Quindi io apro vie di ogni tipo: da Sturm und Drang (Cima Becco di Valsoera Torre Staccata, aperta da Andrea Giorda e Sandro Zuccon nel 1983/84 – prima libera a vista di Federica Mingolla), dove non sapevo neanche se ne uscivo, ad altre molto più semplici.

2) Federica Mingolla sul passo chiave di Sturm und Drang alla Torre Staccata, Becco di Valsoera – archivio Federica Mingolla

Per me la scalata è una parte della mia vita, non professionale, e questo penso che sia una grande risorsa, perché ti dà un’apertura mentale differente da quella di un professionista. Non sono nei social, non ho bisogno di vendere nulla, posso scalare per me e scrivere solo di cose che mi interessano. Tutto questo perché ho qualcosa da dire, non perché sono obbligato a farlo.

C’è una frase che noi dicevamo e che io mi ripeto sempre: di eroico l’alpinismo non ha niente, ma è un grande privilegio.

Chi era l’eroe tra noi ragazzi che ci alzavamo per andare in montagna e quelli che si alzavano alle tre per andare a lavorare in Fiat? Quelli che prendevano il tram o noi che eravamo in Valle dell’Orco a divertirci?

Siamo dei privilegiati: ci andiamo a mettere nei guai per conto nostro.

Grazie Andrea. Grazie!

In un mondo dominato ormai dal grado, dai record e dal trovare sempre qualcosa di nuovo da mostrare o sfide da vincere, lo spirito degli alpinisti del Nuovo Mattino ci serve per riflettere, per trovare il tempo di vivere di più la parete, concentrarci di più su noi stessi, realizzare l’estremo fisico e psicologico in un contesto di calma e tranquillità.

Paradossale? Forse, ma c’è chi sul paradosso ha fondato arte, religione, filosofia… Qui non si chiede nessun lavoro o impresa titanica, ma semplicemente ritrovare noi stessi in quello che ci piace tanto fare. Insomma, non ambire a diventare qualcuno, ma goderci il fatto di esserlo.

A volte ci serve paragonarci ad altri, o farlo con le nostre azioni rispetto a quelle di altri, ma questo è un limite profondo, subdolo e crudele che ci poniamo. E porre un limite a noi stessi è proprio quello che arrampicare ci insegna a non fare. Non sto parlando di incoscienza, ma semplicemente di non cadere ancor prima di volare.

Sì, forse il Nuovo Mattino è finito negli anni ’80. Ma oggi possiamo ancora essere in grado di chiamarlo con il nome che più ci piace.

P.S.

Ringrazio Augusto Angriman per il prezioso contatto.

Per approfondire:

Generazione Sitting Bull, di Andrea Giorda – Fonte: CAI Torino.

Generazione Sitting Bull. Fonte: www.sherpa-gate.com.

Di’ la tua!