Avevo molte domande da porgli, ma in quasi quattro ore di intervista sono riuscita a ottenere risposta solo a tre.

Ma che importa? Ad ascoltare Pietro Crivellaro non ci si annoia, anzi. E tutto viene da sé.

Peccato che il tempo sia tiranno come gli impegni, che nella vita ha qualunque uomo con richieste e ambizioni. La storia è lunga, gli obblighi sono tanti, gli imprevisti anche, ma forse sono proprio quelli che ci salvano dalla monotonia…

E ci sono impegni che ci salvano addirittura la vita.

Se non hai capito il riferimento, è comprensibile. Ci arriviamo. Precisamente verso la fine dell’intervista. È lunga ed entusiasmante. E ti consiglio di leggerla fino in fondo.

–

Mi ha molto incuriosito il suo approfondire la ‘scoperta del Monte Bianco’…

Proprio su quell’argomento due anni fa ho scritto un aggiornamento molto dettagliato, e anche con un pizzico di polemica, che si legge fin dal titolo La leggenda di Balmat regna ancora a Chamonix*. E quindi ho approfondito l’argomento, spiegando come mai i francesi continuano a divulgare informazioni che sono ormai smentite dalla storiografia alpinistica.

*In La montagna scritta. Viaggio alla scoperta della Biblioteca Nazionale del Club Alpino Italiano, a cura di Gianluigi Montresor e Alessandra Ravelli, CAI, Milano 2021, vol. I, pp. 90-121.

Ma Balmat ha dichiarato ufficialmente che è stato Paccard a raggiungere la vetta per primo, giusto?

Certamente, Balmat aveva firmato su richiesta di Paccard una dichiarazione giurata in presenza di testimoni in cui riconosceva al dottore di aver organizzato e diretto la prima ascensione, salvo poi sconfessare il certificato sostenendo di averlo firmato in bianco, per salvare la faccia con De Saussure col quale si era vantato per incassare il premio.

Ma non è solo il dettaglio dell’arrivo in vetta a essere in gioco. Balmat ha cercato di assecondare, un po’ per colpa sua e un po’ per colpa dei suoi committenti, la versione che lui ha scoperto la via, che lui ha trascinato il medico come un pacco postale, come un incapace.

Soprattutto questa storia l’ha raccontata, nel 1832 ad Alexandre Dumas che ne ha fatto un romanzo, che è stato preso per buono fino all’altro ieri da tutti e soprattutto dalle guide di Chamonix, che hanno considerato Balmat come il loro capostipite, anche se la verità storica attesta che, all’epoca della prima salita, Balmat era quello che le guide effettive chiamavano ‘un pirata’, cioè un abusivo. Balmat, infatti, è stato uno che si è intrufolato nell’attività delle guide del tempo, di De Saussure e di Bourrit, mentre il dottor Paccard era un alpinista coi fiocchi.

Quindi è stata una scorrettezza grave, per ragioni di opportunismo, dipingere il dottore come una palla al piede.

Lei parla di ‘opportunismo’, cosa intende?

Per interesse personale, per legittimarsi.

Nel 1786 c’è stata una enorme attenzione dei viaggiatori sull’evento: chi frequentava Chamonix era il bel mondo di benestanti, di stranieri, di scienziati, di studiosi, tra i quali c’era per esempio il barone von Gersdorf, quello che nel suo diario, disseppellito all’inizio del ‘900, ha scritto e ha disegnato delle vignette sull’evento, perché lo ha visto con il cannocchiale dal fondovalle: questo materiale ha smentito clamorosamente la famosa leggenda di Balmat.

Ma non era presente solo Gersdorf, c’erano anche delle figure di alto livello della Royal Society inglesi, che hanno ottenuto brevi manu dal dottore gli appunti con le misurazioni barometriche, che saranno poi scoperte nel 1955 da Gavin Rylands de Beer al British Museum.

Ero stupito che non ci fossero notizie autoctone*. Questo perché gli inglesi han sempre parlato di Chamonix come di Svizzera, approssimativamente. In realtà era Regno di Sardegna. Non è mai stata Svizzera, anche se le guide turistiche del tempo trattavano Chamonix e il Monte Bianco come un’appendice della Svizzera, delle montagne svizzere.

Questo dettaglio ha legittimato delle approssimazioni grossolane che hanno autorizzato la circolazione di una storiografia di tipo colonialista, per cui gli inglesi che venivano sulle Alpi potevano trattare il regno di Sardegna e la valle di Chamonix come un luogo perduto, sconosciuto, senza contatti con il mondo civile.

Questa leggenda è stata divulgata e data per scontata a lungo tra fine Settecento e primo Ottocento. Su questo argomento si è battuto proprio un inglese, il capitano Markham Sherwill, uno dei salitori del Monte Bianco nel 1825: ha scritto per primo un opuscolo sulla vera storia di Chamonix nel 1837, un piccolissimo libriccino in cui attacca i connazionali inglesi che grossolanamente hanno assecondato l’idea che Chamonix sia effettivamente stata scoperta da Windham e Pockoke nel loro viaggio del 1741**. E questa è una sciocchezza smisurata perché il Regno di Sardegna aveva già esplorato dal punto di vista cartografico, catastale, palmo a palmo, l’intera Savoia, inclusa la valle di Chamonix 10 anni prima: la gestione organizzativa e amministrativa, anche della valle di Chamonix, era controllata da una amministrazione efficientissima, da una organizzazione di cui faceva parte il padre del dottor Paccard, che era il segretario curiale della parrocchia. Prima della rivoluzione francese la parrocchia era il Comune e il segretario della parrocchia era il segretario comunale.

Dipingere Chamonix come un luogo sconosciuto, dove i primi visitatori inglesi arrivano armati come se andassero in Africa, è stata una colossale sciocchezza, ma questo tipo di sciocchezze si sono mescolate nella storia dell’alpinismo in modo indiscriminato. Anche la storiografia italiana ha assimilato inconsapevolmente queste informazioni, senza rendersi conto del contesto storico in cui si collocano i fatti della storia dell’alpinismo.

Poi c’è Marc Theodore Bourrit, che tenta di attribuire tutto il merito a Balmat, per un interesse spicciolo: pare che il suo scopo fosse quello di ottenere l’accompagnamento gratuito da parte di Balmat nella salita al Monte Bianco.

Ma chi aveva più interesse? È questo lo scandalo che ho svelato con l’edizione de La scoperta del Monte Bianco, pubblicata da Vivalda – I Licheni nel 2012, dove ho scritto una postfazione su De Saussure contro Paccard: il vero committente e responsabile della leggenda è il professore, la sacra figura del grande De Saussure era gelosissima del fatto di essere stata preceduta dal dottore, che oltretutto è andato col barometro.

Il dottore non è un alpinista completo, perché la figura dell’alpinista non esisteva ancora. Il dottore è uno scienziato dilettante che in qualche modo pesta i piedi allo scienziato signore e straricco di Ginevra, che credeva di avere la primogenitura e che pagava tutti i montanari per fare i tentativi al suo posto.

Balmat deve raccontare delle balle a De Saussure per farsi pagare con certezza, per evitare che De Saussure si accorga che non ha preso lui l’iniziativa e che quindi non ha compiuto lui l’impresa. L’impresa l’ha compiuta il dottor Paccard.

E questa è una vicenda che si è diffusa nella storiografia francese e ginevrina, francofona, come il Vangelo. È stato molto difficile riuscire a smentirla.

E poi ci sono le guide.

La vera storia delle guide di Chamonix, che hanno interesse a far dimenticare che sono state fondate dal Regno di Sardegna, da Carlo Felice nel 1823, dal viceintendente sardo della provincia del Faucigny. Quindi non sono francesi.

Eh, i francesi hanno il problema storico di essere arrivati più tardi di tutti gli altri all’alpinismo, per delle ragioni storiche: perché la Savoia e la valle di Chamonix sono diventate francesi nel 1860, ma la nascita della compagnia di Chamonix era già avvenuta nel 1821-23. Loro oggi tentano ufficialmente di far dimenticare questi primi 40 anni.

Il Club Alpino Francese nasce nel 1874, 12-15 anni dopo quello inglese, quello italiano, quello svizzero e quello austriaco… i francesi hanno la sindrome del primo della classe che anzitutto deve far dimenticare queste informazioni.

Queste leggende, dunque, trovano il terreno propizio per svilupparsi e nascondere la verità.

Di recente le guide di Chamonix hanno festeggiato il loro anniversario scalando la Torre Eiffel e io ho detto “No, voi dovreste venire a scalare la Mole Antonelliana, perché è il Regno di Sardegna che vi ha fondato, non la Francia!”

*”Per questo ho frugato all’Archivio di Stato di Torino dove ho trovato interessanti lettere del barone Despine, inviato diplomatico sardo-piemontese a Ginevra: Pietro Crivellaro, Nuovi documenti sulla prima ascensione al Monte Bianco dall’Archivio di Stato di Torino (1786-1788), in «Société Académique Saint-Anselme», Nouvelle Série XI, Imprimérie Valdotaine, Aoste 2010, pp.135-158.”

**Markham Sherwill, Courte ésquisse historique de la Vallée de Chamonix, Genève 1837. Vedi Pietro Crivellaro, Il capitano Markham Sherwill e le origini dell’alpinismo, ovvero La leggenda della scoperta di Chamonix da parte degli inglesi, in Da montagna a montagna. Mobilità e migrazioni interne nelle Alpi italiane (secoli XVII-XIX), a cura di Pier Paolo Viazzo e Riccardo Cerri, Centro Studi Zeisciu, Alagna Valsesia – Magenta 2009, pp. 26-47.

Ma mi scusi, il collegamento tra la vicenda di Paccard e quella delle guide in che modo sono collegate? Soltanto perché loro sono appartenerti alla tradizione francese?

Certamente: se la prima scalata del Monte Bianco diventa un evento capostipite dell’alpinismo e le guide di Chamonix ne diventano i sacerdoti ufficiali, addirittura con delle regole vincolanti di monopolio che io ho svelato*, queste è ovvio che vogliono far dimenticare che il loro potere lo hanno esercitato al di là di quello statale, per controllare gli interessi turistici e amministrativi di Chamonix, delle costruzioni e dello sviluppo economico.

Per questo il prefetto nel 1891 ha abolito la compagnia delle guide di Chamonix che non era riuscito a riformare: perché erano incontrollabili e avevano acquisito un potere enorme di condizionamento. Sul piano culturale, se il sito ufficiale delle guide di Chamonix continua a presentare Balmat come il vero vincitore del Monte Bianco, con tutto quello che la storia dell’alpinismo ha scritto, lì casca l’asino.

E allora devo dire, “care guide di Chamonix, fate il favore di aggiornarvi: non potete continuare a spacciare per vere delle leggende!”.

*Pietro Crivellaro ha ricostruito tutta la questione nel focus sui 200 anni delle guide di Chamonix uscito sulla rivista del Cai Montagne 360, maggio 2022, pp. 14-29.

Perché queste guide vogliono Balmat?

Ma perché sono stati educati e sono cresciuti col mito di Balmat.

C’è una minoranza di colti che non osa più affermare questa leggenda, ma la maggioranza non ha letto tutti i libri e quindi continua a credere nelle balle scritte nelle riviste francesi, nella letteratura francese, nei libri francesi, di cui il più importante è quello sulla storia del Monte Bianco di Charles Durier del 1877, ristampato tante volte come un classico nazionale. Presidente del CAF, Club Alpino Francese, premiato dall’Académie française per la sua storia, Durier prende per buona la storia romanzata da Dumas e presenta Balmat come il vero protagonista della scalata del Monte Bianco.

Continuano ad affermare la leggenda perché adesso non vogliono contraddirsi, perché ammetterebbero di aver sbagliato?

E certamente! Non hanno un interesse su Balmat perché è Balmat, ma perché è considerato il capostipite, anche se non è vero, perché era un abusivo. È il dottore che ha permesso a Balmat di diventare guida, portandolo come aiutante alla prima ascensione del Monte Bianco.

E la storia delle guide alpine italiane? Loro nascono, riassumendo molto, da quei montanari che hanno scelto di farsi pagare per portare i nobili in montagna. Giusto?

E che tipo di montanari? I cacciatori di camosci! Non è un dettaglio secondario.

La questione dei cacciatori di camosci è fondamentale, anche se i cacciatori oggi sono guardati con disprezzo o, come minimo, con sospetto, perché i cacciatori sono cattivi a uccidere gli animali. Noi tendiamo a seguire la nostra cultura infantile, che arriva, come diceva giustamente Rigoni Stern, ‘dai bambini che hanno visto il cartone animato di Bambi’.

Ho iniziato a scrivere su Il Sole 24 Ore nel 1989 con una paginata di intervista a Rigoni Stern sulla caccia in Alto Adige e lì siamo diventati amici. Curiosamente nella bibliografia del Meridiano di Mondadori quell’intervista non c’è. Perché non è bello ricordare che Rigoni Stern fosse un cacciatore credente e praticante, che usava il fucile per ammazzare degli animali, anche se lo faceva con buon senso. Ma è un tema che oggi suscita immediata riprovazione in una nicchia ideologica molto aggressiva che è quella degli anti-caccia.

Purtroppo l’ignoranza produce sciocchezze!

Dunque i cacciatori di camosci delle ‘terre alte’…

Per favore, non mi parli di ‘terre alte’. Se trattiamo di alpinismo, semmai possiamo parlare di ‘rocce alte’. Nelle terre ci piantiamo le patate! La locuzione ‘terre alte’, che piace tanto nel Triveneto e che si sta diffondendo, è una sciocchezza che arriva da un inglese sbagliato.

Ne ho parlato anche con il professor Paolo Bertinetti, sommo anglista, che mi ha detto “ma Pietro, non ci posso credere” e io gli ho risposto, “guarda Paolo che nella nicchia degli alpinisti ‘terre alte’ è considerata un’espressione magica, perché così la montagna è più umanizzata, è più verde, è meno aggressiva”. Questa espressione ha una sua popolarità, ma è del tutto infondata, è una tendenza recente e che non considero corretta, perché è presa pari pari dall’inglese Highlands, dove con ‘terre alte’ l’Inghilterra si riferisce alla Scozia.

È un’espressione che non è paragonabile né alle Alpi né alle Dolomiti, quindi non parliamo di ‘terre alte’ a meno che agli assessori faccia piacere incoraggiare le politiche ecologiste e via dicendo, che non c’entrano un fico secco con la storia vera dell’alpinismo.

E perché i cacciatori di camosci?

Perché i cacciatori di camosci erano i contadini alpigiani o montanari che andavano fuori dai sentieri, fuori dal seminato, che andavano a conoscere ed esplorare la montagna selvaggia, quella che interessava agli alpinisti. Quindi erano i migliori candidati a guidare i viaggiatori che volevano fare gli alpinisti.

Ma c’è una ragione in più che la storia dell’alpinismo ha sempre dimenticato: sono i militari.

La questione dei militari salta fuori durante le guerre napoleoniche, ma esiste anche prima nel Regno di Sardegna.

Io ho cercato di evidenziare che la storia, come la raccontano gli inglesi, non ci sta bene perché è anglocentrica e soprattutto perché spaccia una mentalità coloniale tipica delle leggende, con un punto di vista che è quello degli inglesi.

Gli inglesi sono certamente l’avanguardia degli alpinisti, ma hanno imparato a farlo dai montanari, dalle guide alpine. Hanno imparato a salire al Monte Bianco e sui ghiacciai, ad arrampicare, dai cacciatori di camosci che già si erano esercitati e avevano l’esperienza sul posto, sulla montagna selvaggia.

L’elemento militare, come dicevo, entra in scena già nel ‘700, soprattutto nel Regno di Sardegna: i re di Sardegna sono chiamati i portinai delle Alpi perché tengono le chiavi dei colli, dei passi per invadere l’Italia, e sono un ostacolo sistematico alla superpotenza del tempo che era la Francia.

La Francia per entrare e invadere l’Italia, o si metteva d’accordo con il re di Sardegna o lo doveva combattere. Lo ha combattuto a fine ‘600 con Vittorio Amedeo II (non ancora re ma solo duca di Savoia) invadendo la Valle d’Aosta nel 1691. Lo ha combattuto nella guerra di successione austriaca con Carlo Emanuele III dal 1742 al 1748. E lo ha poi combattuto dopo la rivoluzione francese nella guerra delle Alpi dal 1792 al 1796 sotto Vittorio Amedeo III, quando il regno di Sardegna è riuscito a reggere la pressione enorme dell’esercito rivoluzionario giacobino per quasi quattro anni.

Credevo di scoprire gli antefatti della storia dell’alpinismo esplorando il lavoro dei militari topografi e così è successo. Perché la cartografia militare deve avere preceduto i primi alpinisti: sono stati gli ufficiali topografi militari, soprattutto dal periodo napoleonico e nel periodo della restaurazione, cioè in anni di pre-alpinismo, i primi a salire sulle vette delle montagne.

Ma prima ancora di questi entrano di nuovo in scena i cacciatori di camosci.

L’esercito va in Valle d’Aosta con i suoi reggimenti, ma i valdostani devono reclutare la milizia locale, un contingente per ogni comune, per ogni parrocchia. Ma questa milizia sono dei contadini che servono poco o nulla, perché non sono esperti di armi. In genere usano la zappa, attrezzi agricoli. Salvo un’eccezione, i cacciatori di camosci. Loro sono tiratori scelti, esperti di alta montagna: ecco che bisogna costituire una compagnia di carabinieri, guide e tiratori scelti, per il resto dell’esercito.

Quindi alla guerra delle Alpi, 1792-96, partecipano questi carabinieri, coloro che usano la carabina.

Ne parla anche De Saussure dei cacciatori di camosci a Chamonix.

I cacciatori di camosci diventano il fulcro, il reparto che è indispensabile per condurre le azioni decisive contro il nemico, per fare le esplorazioni decisive, o anche per salvare i reparti attaccati dal maltempo, e altro. Ho letto documenti inoppugnabili. Tutto questo capitolo è totalmente sconosciuto alla storia dell’alpinismo, mentre è fondamentale e sono presenti i documenti, posso provare tutto, da fine ‘600 a metà ‘700. I piani di difesa della Valle d’Aosta descrivono le tecniche, il numero di fabbisogno di contingenti, di truppe, di soldati e sistematicamente già allora c’è scritto che ci vogliono nel tal punto 200 soldati e 12 carabinieri, che sono i cacciatori, le guide alpine ante litteram. Ecco una piccola anticipazione che le posso dare del mio lavoro.

Questa è la storia delle guide alpine e non degli alpinisti in generale.

Certo, però è indispensabile per la storia degli alpinisti, perché loro arrivano dopo e imparano dalle guide alpine. E le spiego anche un altro esempio, che serve a capire come funziona la dinamica storica.

L’ufficiale topografo nel 1830 va in Valle d’Aosta e deve fare le misurazioni. Cosa succede? L’ufficiale topografo ha bisogno di ingaggiare dei locali. Ma come li può ingaggiare? Le anticipo i documenti che pubblicherò.

Il capo di stato maggiore dell’esercito che presiede al reparto topografico è quello che per conto dell’armata sardo-piemontese, che sono 50.000 uomini, gestisce gli ingegneri ufficiali topografi. Questo prende carta e penna e scrive all’intendente della provincia della Valle d’Aosta: “tra un mese arriverà l’ufficiale topografo nella tale zona, la prego di dare disposizione ai sindaci di raccogliere tutte le carte catastali e di metterle a disposizione come documentazione utile per la descrizione cartografica del vostro territorio. E poi vi prego di organizzare liste di mulattieri, guide d’alta montagna e canneggiatori o trabuccanti (cioè quelli che reggono la canna lunga un trabucco, circa 3 metri, per le misurazioni topografiche), il personale che viene ingaggiato dall’ufficiale topografo quando va sul posto per fare le sue misurazioni salendo in cima alle montagne”.

Di quali anni stiamo parlando?

1830. Ma questo è già capitato 30 anni prima, sotto Napoleone. Anche per la cartografia a metà ‘700 capitava la stessa cosa.

Però allora mi sta dicendo che praticamente l’alpinismo è nato prima del Monte Bianco…

Non si può parlare di alpinismo. L’alpinismo è salire in cima alle montagne per divertimento.

A quando risalgono le origini dell’alpinismo allora?

Partiamo pure dalla prima salita del Monte Bianco: usiamolo però come un termine che ha divulgato la bellezza delle montagne.

La montagna sublime, il romanticismo, i pittori, la bellezza dei luoghi, il buon selvaggio montanaro, eccetera, sono tutti elementi che hanno contribuito alla nascita dell’alpinismo.

Ma sul piano tecnico, pratico, l’alpinismo ha origine dai cacciatori di camosci, perché sono loro a conoscere i ramponi, come si scala, dove si può passare, come si fa ad affrontare la difficoltà alpinistica senza ammazzarsi.

Ma sarà successo anche 2000 anni fa con Giulio Cesare. E due secoli prima anche Annibale ha sicuramente fatto la stessa cosa: mettersi d’accordo con le popolazioni montanare in grado di affrontare le difficoltà della montagna.

Infatti il libro La storia dell’alpinismo di Claudio Gregori inizia con Annibale.

E fa bene, il mio amico Claudio Gregori.

È un bravissimo giornalista militante. Ci siamo conosciuti al Trofeo Mezzalama, perché io facevo il capo ufficio stampa e lui è il più bravo giornalista che faceva i reportage. Purtroppo è andato in pensione, quindi la Gazzetta dello Sport si può permettere di non dedicare più neanche una riga al Trofeo Mezzalama.

E poi c’è la vera storia del Cervino…

Quando io ho pubblicato il libro sulla vera storia del Cervino, La battaglia del Cervino, i primi a criticarmi furono le guide di Cervinia. Catherine Destivelle lo fece tradurre in Francia, il libro è stato anche premiato come miglior novità di montagna uscita in Francia nel 2021 al grande salone di Passy Mont-Blanc, e subito dopo anche al salone di Argentière-la-Bessée presso Briançon.

Ricordo che Catherine mi disse “ma Pietro, tu racconti delle cose che io non ho mai letto da nessuna parte” e io le risposi, “eh già, la spiegazione è semplice: tutti copiano dal libro di Whymper”.

La vera storia del Cervino era solo quella di Whymper in tutto il mondo e lui non ha mai raccontato il punto di vista italiano, i tentativi dall’Italia. Ha raccontato quello che interessava a lui stesso, anche perché proprio lui era stato nel mirino delle polemiche dopo l’incidente. Anche il Times aveva sparato a zero su di lui unico superstite inglese. Il primo che ha tentato di raccontare qualche cosa è stato Guido Rey, nel libro Il Monte Cervino del 1904, pubblicando dei retroscena e citando le lettere di Quintino Sella, che era il committente di Carrel. Ma Carrel ha fatto il furbo! Non si poteva dire perché Carrel era considerato un eroe, ma invece sì, Carrel ha fatto il furbo, per guadagnare di più ha temporeggiato. Era sicuro che Whymper non ce l’avrebbe mai fatta senza di lui, perché anche Carrel partiva dal postulato che fosse più difficile la via dalla Svizzera, la cresta dell’Hörnli, così lui ha menato per tre anni il can per l’aia.

Messo alle strette, tradito da Carrel, Whymper cosa fa? Ripiega sulla Svizzera. Ha avuto anche fortuna di trovare Lord Francis Douglas, che era un brillantissimo alpinista con alle sue spalle scalate anche in Dolomiti. A Zermatt si uniscono con il reverendo Charles Hudson, il giovane Roger Hadow e le guide Taugwalder padre e figlio, capeggiati da Michel Croz di Cervinia.

Lord Douglas aveva già imbastito l’idea di tentare il Cervino dalla Svizzera, ma voleva rendersi conto anche del versante italiano: quando capita per caso al Breuil, trova Whymper e così si sommano le due volontà, i due progetti.

Il reverendo anglicano Charles Hudson era già venuto in contatto con Il Cervino e con l’idea di salirlo, quando era in viaggio di nozze, ma non poteva dedicarsi tanto all’alpinismo in quel momento e quindi aveva deciso di tentare un giorno dalla cresta svizzera, che invece veniva ritenuta dalla gente del posto più ripida e quindi più difficile della cresta italiana.

Ho dimostrato con diversi scritti del canonico Carrel che la guida, il bersagliere Jean-Antoine, ha perso tempo, non ha mirato al risultato per vincere, uno perché era presuntuoso, due perché era un po’ avido e il suo obiettivo era quello di mettere in nota più giorni di lavoro.

Dunque, andato in Svizzera, Whymper ha fatto una cordatona da sette persone, però con solo due guide, perché il reverendo Hudson era uno talmente esperto che non aveva bisogno di una guida. Da lì il disastro.

Il giovane Roger Hadow aveva dimostrato di essere un fortissimo atleta, camminatore, perché aveva scalato il Monte Bianco dieci giorni prima, ma era inesperto dell’arrampicata su roccia: scivolò addosso a Croz e trascinò giù tutti.

Whymper in qualche modo si salvò per miracolo, solo perché si strappò la corda.

La dimostrazione dell’imbroglio di Carrel fu la sua salita in vetta tre giorni dopo la vittoria di Whymper, il 17 luglio 1865, con l’abate Gorret.

Quando io ho scritto queste cose, l’ho fatto in un ciclo di articoli su Il Sole 24 Ore, otto puntate nell’estate del 2015, e poi nel mio libro.

Che grazie a Catherine Destivelle è stato tradotto anche in Francia, ha detto prima…

Grazie a Catherine Destivelle che era presente con me a Cervinia e con Messner per i festeggiamenti dei 150 anni del Cervino.

A quell’evento hanno tutti assistito alle polemiche contro di me da parte di guide illustri di Cervinia.

Ma per quanto riguarda il Cervino, a cosa credevano e a cosa credono ancora le guide di Cervinia? Carrel non è arrivato per primo in cima, quindi non possono farci nulla…

Il problema non era quello. Il problema era l’attenzione a Carrel, all’onore dell’eroe Carrel.

Io ho demolito l’idea dell’eroe. Perché non lo è stato: non è stato preceduto in vetta per fatalità, ma per colpa sua. Ha fatto il suo interesse. Ha tradito la sua committenza. L’obiettivo era quello di Quintino Sella, al quale ho poi dedicato un altro libro, Lo statista con gli scarponi, per documentare quello che il Club Alpino Italiano, fondato da lui, dovrebbe sapere.

Ma lo sa che se lei andava a chiedere ai vari membri del CAI, dai vertici in giù, che alpinismo ha fatto Quintino Sella, ricordavano il Monviso, ma nulla di più? C’era bisogno di ricostruire anche la storia di Quintino Sella e la vera storia delle origini del Club Alpino. Perché altrimenti si continua a costruire sulle leggende, sul non sapere.

Ma quindi, in poche parole, qual è la leggenda dell’origine del Club Alpino Italiano?

Quintino Sella non era solo un politico. In realtà Sella è stato un fior di alpinista, che ha scalato il Breithorn nel 1854 prima che nascesse l’Alpine Club, che ingaggiava le guide e soprattutto che ha trasmesso il suo sapere alpinistico ai figli, che subito dopo di lui sono diventati dei grandi alpinisti di livello mondiale, compiendo scalate invernali, le più difficili invernali della Valle d’Aosta, tra cui Monte Bianco, Monte Rosa, Gran Paradiso, Lyskamm e Cervino.

Nel 1882 Vittorio Sella fa tentativi con Carrel per l’invernale al Cervino e Carrel torna indietro. L’ultima volta Vittorio Sella gli disse “adesso invece di tornare indietro, faccia provare a me”. E allora andò da primo Vittorio Sella, ma superate le grandi difficoltà, lasciò a Carrel il ruolo di capocordata per arrivare in vetta. Quindi l’invernale ha anche lì un risvolto in cui il committente, all’altezza quanto la guida, ha affrontato le difficoltà da primo e ha sbloccato in qualche modo la situazione.

Intorno a Quintino Sella è nata la leadership di alpinisti che hanno trainato i primi decenni del Club Alpino torinese-piemontese a livello europeo.

La prima salita del Dente del Gigante del 1882, per quanto discussa, è un’impresa realizzata da figli e nipoti di Quintino Sella con le guide Maquignaz. La prima del Cervino invernale realizzata lo stesso anno e poi la foto panoramica fatta dalla vetta del Cervino, anch’essa nel 1882, è biglietto da visita dell’eccellenza suprema dell’alpinismo italiano alla Borsa di Londra.

Vittorio Sella ha compiuto anche una prodezza logistica: si è portato dietro una macchina per fare delle lastre 30 x 40 in vetta al Cervino.

Tutto questo evidentemente serve per capire meglio la storia dell’alpinismo.

E un’altra cosa voglio dirle sulla storia del ‘perché si va in montagna’.

A questa impostazione introspettiva e psicologica sono affezionati gli alpinisti che amano citare la frase ‘conquistatori dell’inutile’. Ebbene io ho già avuto modo di criticare i francesi per questa che appare come una definizione un po’ trionfalistica, tipicamente da grandeur francese. Proprio i francesi, che sono gli ultimi arrivati nella storia dell’alpinismo.

Dire ‘conquistatori dell’inutile’ è un modo per tirarsela, è un modo per dipingersi comunque eroi, protagonisti. E quindi è un modo per legittimare una chiave psicologica come chiave delle motivazioni alpinistiche.

Certo, le chiavi psicologiche sono indubbiamente importanti, ma senza il retroterra storico, ciò di cui abbiamo parlato, si va fuori strada.

Con ‘conquistatori dell’inutile’ si vuole dipingere l’alpinista come anti-eroe, ma in realtà è pur sempre un eroe. È sempre un gioco narcisistico.

La frase di Lionel Terray è stata utilizzata da tanti alpinisti, anche italiani.

Certo, indubbiamente, perché indossano con gran piacere una tale definizione: a tutti fa piacere spacciarsi come eroe, ma la verità la sanno le nostre nonne, quelle che ignorantissime confondono gli alpinisti con gli alpini.

E torniamo al punto di prima, cioè alla storia militare. La domanda giusta l’ha fatta il filosofo Gianni Vattimo, di cui io sono stato amico, che in un articolo su La Stampa, alla fine degli anni ’70, ha fatto un passo in avanti sull’argomento ‘perché si va in montagna’ e ha scritto: “Come mai se un giovane muore di overdose, viene deplorato dall’opinione pubblica quasi come un fallito, un povero disgraziato, e se invece uno muore in montagna, ha quasi diritto a un omaggio da parte dell’opinione pubblica, che in qualche modo si inchina a una morte degna di nobiltà?”.

Questa è l’osservazione che ha fatto Vattimo, alpinista amico di Bonatti, che ha raccontato la sua breve carriera alpinistica in un’intervista di Alberto Papuzzi, a cui ero presente, pubblicata sulla Rivista della montagna.

L’opinione pubblica tende a rispettare la morte in montagna come ha rispettato la morte degli alpini in montagna.

In qualche modo l’alpinista consapevolmente va a giocarsi la vita in montagna. Non raccontiamoci delle storie. Fare l’alpinista è un modo per vincere la morte e tornare vivi, cioè non morire, un modo per riappropriarsi della propria vita, ma il rischio è elevato, perché effettivamente uno si espone a dei pericoli, più o meno nelle condizioni del militare che naturalmente, a differenza del civile, si espone al rischio.

Se uno muore in guerra verrà compianto, ma è quasi naturale la morte del militare. Viene pianto dai familiari, viene pianto dai concittadini, viene pianto dalla patria, ma quella morte fa parte organica del mestiere del militare nella nostra cultura morale.

La pratica alpinistica, che è una pratica sostanzialmente ludica che poi l’alpinista carica di tante motivazioni personali, psicologiche, eccetera, in qualche modo prende a prestito simbolicamente la condizione del militare.

Dopo la Grande Guerra del ’15-’18, essere morto in montagna è diventato sinonimo di eroe. Tra le due guerre quella concezione si è rafforzata, stabilendo quasi una equivalenza tra alpinisti e alpini. E la stessa Resistenza non ha affatto smentito quella narrazione popolare, che sopravvive abbastanza indiscussa.

Se uno va in montagna, sa che va a rischiare: non va a giocare una partita di pallone dove al massimo si rompe una gamba. Rischia di lasciarci la vita.

E sulla terminologia utilizzata nell’alpinismo, soprattutto tra le due guerre mondiali, che ricorda molto quella militaresca, come la conquista della montagna, la lotta con l’Alpe… che mi dice?

Proprio sulla lotta con l’Alpe le dirò che bisogna contestualizzarla, perché proprio pochi giorni fa ho finito un contributo al Museo della Montagna su Guido Rey, nel quale lo riabilito un po’, in quanto a mio parere è stato vittima di un bullismo post-sessantottino, che non ha tenuto conto delle condizioni in cui Guido Rey ha praticato l’alpinismo.

Ha scritto la famosa frase che trovo ancora sulla mia tessera CAI, ma cosa intendeva dire? Sono stati i seguaci successivi del Club Alpino che hanno strumentalizzato questa sua frase, che certamente era superata negli anni ’70 e ’80.

Ma comunque, che la parola attacco non si debba più usare, come la parola conquista… Ecco, questa la trovo una sciocchezza di linguaggio, perché fa parte del patrimonio alpinistico come le corde o gli scarponi.

Ma mi parli un po’ di lei. Prima nella nostra chiacchierata ha parlato di una via in particolare. Cosa è successo nella via Solleder-Lettenbauer in Civetta che ha salito con Andrea Giorda?

Andrea ne ha parlato pochi giorni fa e io avevo scritto un racconto intitolato Maledetta Solleder, che è stato pubblicato sulla Rivista della montagna ed è entrato nell’antologia Montagne di parole pubblicate a metà degli anni ’80.

Quella volta abbiamo trovato la via in pessime condizioni, molto sporca, continuava a scaricare dal Cristallo, e nel pomeriggio ci ha colti il maltempo a circa metà della salita, dove c’è la famosa cascata. A pochi metri da quella famosa cascata abbiamo dovuto bivaccare, mentre si è scatenato il temporale con la neve.

Il mattino dopo, col maltempo che non smetteva, abbiamo dovuto salvarci proseguendo sulle notevoli difficoltà che ci sono ancora per arrivare in vetta. Siamo arrivati in cima alle 20, poco prima del buio, e poi siamo andati a rifugiarci al Torrani, mi pare, al bivacco, dove siamo arrivati alle 2 di notte, scendendo a tentoni. Insomma, ci siamo salvati la vita reciprocamente, perché quando salivo da primo io non sono caduto e quando era da primo lui non è caduto, altrimenti strappavamo via tutto. Non c’erano sicure sufficienti. Sulla Solleder è morta tanta gente!

Torniamo agli anni in cui lei ha praticato alpinismo. Vorrei che mi parlasse del Nuovo Mattino.

Io la pensavo in modo diverso. Certamente non c’era più solo la conquista della vetta, ma si scopriva il valore dell’esperienza in sé. Però non enfatizziamolo più di tanto.

Questo movimento è stato in qualche modo consolidato graniticamente come una fase alpinistica.

In realtà io la sfumerei molto di più. La vera funzione che ha avuto, a mio avviso, il Nuovo Mattino è quello di estendere l’arrampicata, di spalmarla nell’arco di tutto l’anno e utilizzare le falesie per allenarsi, per poi andare a fare i grossi colpi in alta montagna o vie nuove.

Quindi il Nuovo Mattino ha intanto chiarito il pesante equivoco dell’artificiale, che aveva impazzato negli anni ’60 col sesto grado superiore, spacciando per sesto grado superiore dove si utilizzavano le staffe. In realtà dove c’erano le staffe era o A1 o A0. E così è stata rivalutata l’arrampicata libera.

Ma la funzione principale è stata quella di scoprire le falesie di fondovalle, il Finalese, le Calanques, il Vercors, il Verdon, il Devoluy in Francia, soprattutto per i torinesi. Poi analogamente in Valtellina ci sono stati i sassisti, in Valle d’Aosta le placche di Machaby: tutte queste novità hanno cominciato a chiamarsi Nuovo Mattino.

E poi c’era il polo culturale, che gravitava ancora nella vecchia Torino, dove è nata la Rivista della montagna che ha consolidato ed enfatizzato le novità del Nuovo Mattino.

Io stesso ho una piccola testimonianza, ho scritto il mio primo contributo all’alpinismo di un certo respiro, e l’ho pubblicato su Scandere nel 1980 con il titolo Nei dintorni del Monte Analogo: un saggio alla ricerca del significato simbolico dell’alpinismo.

Quando sono tornato dal Changabang e ho organizzato la serata della proiezione all’attuale Cinema Massimo, era l’inizio del 1982, ho conosciuto direttamente Gian Piero Motti, il quale mi ha detto “ah, Pietro, bravi, avete fatto una bella impresa al Changabang, ma io avrei piacere di parlarti, perché quel tuo saggio Nei dintorni del Monte Analogo tu non l’hai scritto solo di farina del tuo sacco. Vorrei sapere chi ti ha dato dei suggerimenti”.

Effettivamente, io mi sono incuriosito della cultura esoterica, avevo riscoperto il film muto La montagna sacra del 1926 con Luis Trenker e Leni Riefenstahl, studiato il libro di Samivel, Hommes, cimes et dieux, come una sintesi punto di riferimento della cultura alpinistica, perché tra le due guerre questa tendenza ha influenzato molto l’alpinismo, come se l’alpinismo fosse un’attività sacro-simbolica, che tirava in ballo un sapere profondo, appreso attraverso canali esoterici.

Il cultore massimo in Italia è stato l’alpinista Domenico Rudatis, ma il leader ideologo di questa cultura è stato Julius Evola, il filosofo nazista, pro-nazista. Questo tipo di cultura l’ho esplorato: non ero un seguace, ma ero curioso di capire i confini di questa cultura.

I riferimenti sono stati soprattutto gli scritti pubblicati da Adelphi di René Guénon, I simboli della scienza sacra e Il re del mondo. Sono libri, come anche Il Monte Analogo di René Daumal, parte di un filone di irrazionalismo di destra che prosperava nella prima metà del ‘900 e che ha avuto degli ulteriori influssi, sia pure marginali, anche nella seconda metà del ‘900.

Uno dei protagonisti di questa cultura è stato il famoso alpinista e mago Aleister Crowley, che nel 1902, insieme a Oscar Eckenstein, ha fatto la spedizione al K2 e che nel 1925 in Sicilia ha fondato una chiesa satanista, una cosa del genere, una specie di setta che poi il fascismo ha fatto sloggiare. Ma le influenze con l’alpinismo sono molteplici e interessanti.

E io rammento quando venti anni fa (ero già accademico), a una conferenza al Monte dei Cappuccini a Torino, portai vari libri e bollettini, gli ultimi annuari dell’Accademico dove il vecchio Rudatis aveva pubblicato dei contributi (perché Rudatis era accademico), soprattutto per dimostrare che questo esoterismo confluiva nel nazismo di Julius Evola. Per i miei amici alpinisti fu una specie di scoperta scandalosa: “ma noi non siamo nazisti, noi siamo antifascisti”. E io dissi “bravi, voi siete antifascisti, ma non vi rendete conto della parentela stretta che ha l’esoterismo con il nazismo, semplicemente perché non avete esplorato questa letteratura”. Ho fatto questa chiacchierata che qualcuno forse ricorderà.

Tra i libri che portai alla conferenza c’era anche Liberazione, per esempio, la sintesi degli scritti di Rudatis pubblicata a metà degli anni ’80 da Bepi Pellegrinon nella casa editrice Nuovi sentieri.

Rudatis scriveva anche a 95 anni dei contributi sulla storia dell’alpinismo e sull’esoterismo, vagheggiando una ideale culla della cultura nel Tibet, una concezione che anche Heinrich Harrer ha fatto finta di professare. Dopo che è uscito il film su Harrer Sette anni in Tibet, io sono stato il primo su Alp a sostenere che Harrer era stato nazista impenitente ed era rimasto dopo la guerra in Tibet per evitare di fare una brutta fine tornando in Europa. Harrer è ritornato a casa nel ’51 solo perché il Tibet è stato invaso dai cinesi e quindi ha dovuto sloggiare, ma nel frattempo le acque si erano chetate e quindi lui ha potuto nascondere il suo passato di ex nazista militante nelle SA e nelle SS a dispetto del successo del suo libro.

Tornando a Motti, io penso che Gian Piero è stato influenzato e ha avuto grande passione per questo genere di ricerche che naturalmente ci attiravano.

Sta parlando dell’esoterismo?

Certo. E della letteratura vicina al Monte Analogo, anche perché poi io ho comprato casa ‘vicino al Monte Analogo’, a Briançon. René Daumal ha scritto Il Monte Analogo in Vallouise.

Daumal è fiorito nella cultura dell’alpinismo simbolico degli anni ’30-’40, in cui ideologicamente si cercava di caricare la pratica sportiva rifiutando lo sport più meccanico, più atletico e ritenuto disumano, rifugiandosi in una ideologia esoterica simbolica.

Ecco, questo tipo di cultura io l’ho riposta in un angolo della biblioteca e ne ho fatto tesoro per giudicare il seguito della cultura alpinistica, ma certamente Gian Piero Motti è stato molto influenzato anche da questo linguaggio, dall’esoterismo.

Anche dall’alpinismo californiano…

Sì, anche dall’alpinismo californiano.

Sa una cosa? Trovo paradossale di essere stato io, che non ero il più forte, il primo dei torinesi che è andato a fare la Diretta Americana al Petit Dru con Andrea Giorda, Mario Ogliengo e Zuccon, e il primo dei torinesi a salire l’Americana al Fou con Sandro Zuccon, vie che erano considerate le bestie nere, le vie più difficili del gruppo del Monte Bianco.

Anche se, le confido, che con Andrea, Sandro e Mario abbiamo salito la Diretta Americana perché, partiti per fare la Bonatti al Dru, ma inattaccabile a causa del canale che scaricava, abbiamo deciso per l’Americana. Un ripiego.

La mentalità di quel tempo era di andare a salire le vie di quelli che hanno fatto il settimo grado. Ho avuto la fortuna di essere amico di un alpinista austriaco, Dietmar Polaczek, grande giornalista, corrispondente culturale in Italia della Frankfurter Allgemeine Zeitung. Così io avevo un compagno potenzialmente utile per spingermi in Austria e lui aveva un compagno per tornare ad arrampicare qui sulle Alpi.

Grazie a lui ho fatto alcune puntate in Kaisergebirge, Gesause e Karwendel per ripetere vie storiche famose come la Wiessner-Rossi alla Fleischbank o l’Herzogkante alla Lalidererwand. In Dolomiti con Dietmar sono andato a esplorare il primo settimo grado di Dibona sul masso squarciato al Croz dell’Altissimo, su cui ho scritto un ampio servizio sulla Rivista della montagna. Ho intervistato tutti quelli che erano ancora vivi, come Detassis, Maestri, Rudatis, Hans Steger (la cui testimonianza mi è stata inviata dalla moglie Paula Wiesinger perché il marito era appena morto), Maurizio Giordani e tutti quelli che avevano salito la via, per poter capire se era settimo grado o no. Ed effettivamente tutti hanno risposto “qui Dibona ha fatto un’impresa eccezionale, perché chi fa il sesto di lì non passa, o si sfracella o torna indietro”.

Negli anni ho cercato di allargare il mio orizzonte con diverse esperienze, per questo ho poi insistito con Gogna che pubblicasse con Vivalda il libro Dolomiti del Nord Est.

A mio parere, e credo sia un pensiero condiviso da Alessandro, noi abbiamo un grosso debito nei confronti del primato dei dolomitisti. Ai miei tempi ero forse il torinese che aveva un’attività più ampia nelle Dolomiti, perché avevo voluto andare a verificare le alte difficoltà, le vie difficili nelle Dolomiti, per farmi un’idea. Lì, a mio parere, c’era stata la vera evoluzione. Un esempio è il Diedro Fehrmann al Campanile Basso: Rudolf Fehrmann ha salito quella via senza chiodi nel 1908 ed era un modo per vedere il progresso alpinistico e quindi poter ricostruire tecnicamente lo sviluppo dell’alpinismo.

Fehrmann aveva il pelo sullo stomaco: è un capolavoro di via, a mio parere una via tra le più difficili delle Dolomiti in quel tempo.

Lei ha detto che nelle Dolomiti ha notato ancora di più l’evoluzione dell’alpinismo. In che senso?

Perché è l’arrampicata pura su roccia, realizzata con quello che Guido Rey profeticamente e in modo provocatorio aveva battezzato ‘alpinismo acrobatico’. Alpinismo acrobatico è il titolo della sua raccolta di scalate prima sulle Aiguilles di Chamonix, nel gruppo del Monte Bianco, tra il 1904 e il 1905, e poi delle scalate in Dolomiti tra il 1910 e 1912, che erano additate con disprezzo dagli alpinisti classici e dall’opinione pubblica come alpinismo da circo, alpinismo acrobatico con una connotazione polemica. Coraggiosamente Guido Rey (che era istruttore del giovane Ugo De Amicis su incarico dello stesso scrittore Edmondo De Amicis, che aveva scritto la prefazione al libro sul Cervino di Guido Rey) ha avuto la genialità di usare quella definizione come sfida. E quindi il suo titolo ha ribaltato il senso da disprezzo a celebrazione, limitandosi al fatto che è effettivamente un tipo di arrampicata in cui, lo dice letteralmente perché l’ho citato, ‘si sta non di rado più appesi per le mani con le gambe che sventolano nel vuoto’. E quindi è per questo che è acrobatico.

Guido Rey ha in qualche modo aperto un orizzonte nei confronti di queste novità tecniche, legato alla corda di Tita Piaz, di Michele Bettega e di Bortolo Zagonel, le più forti guide trentine del tempo.

Guido Rey, istruttore di Ugo De Amicis che tendeva a prediligere i senza guide, cercava di tirargli le briglie per costringerlo ad affrontare quelle alte difficoltà con le guide, cioè nel modo classico. E così in qualche modo ha aperto un orizzonte, che si sarebbe allargato effettivamente dopo la prima guerra mondiale, con la nascita della scala delle difficoltà.

Questa scala ha dimostrato anche la bravura e le capacità dei tedeschi e degli austriaci, di gran lunga più bravi degli italiani, che vengono subito dopo e che vengono invitati dal nuovo regime fascista a intensificare la propria attività sulle Dolomiti, appena conquistate, per italianizzarle fino in fondo anche nell’alpinismo.

In questo caso certamente c’era la componente sportiva, ma c’era anche quella politico-militare, quindi di nuovo si mescolano le influenze. Dal punto di vista tecnico non ci piove che i tedeschi fossero avanti nelle capacità, ma subito dopo c’erano i montanari come Attilio Tissi, Alvise Andrich, Luigi Micheluzzi, Battista Vinatzer, Renzo Videsott, e poi sono venuti i lecchesi di Riccardo Cassin, Ratti e compagni e i triestini di Comici e compagni, spronati dalla propaganda sportivo-patriottica di Domenico Rudatis.

Torniamo al Nuovo Mattino: lei in poche parole praticamente mi ha distrutto un mito…

No, le suggerirei soltanto di ridimensionarlo fortemente.

Perché effettivamente il Nuovo Mattino ha soprattutto realizzato l’esplorazione della Valle dell’Orco, che è stata la palestra moderna, nuova, dei torinesi. Con vie di maggior respiro della classica Sbarua e soprattutto vie al limite, più difficili, tendenzialmente estreme. I torinesi, come Ugo Manera e compagni, come lo stesso Motti, grazie a quella palestra, hanno potuto affrontare l’alta montagna come il Gran Paradiso e il Monte Bianco, perché avevano assaggiato le estreme difficoltà nella Valle dell’Orco.

La tesi della vetta che non esiste più è una tesi che non bisogna forzare più di tanto, perché le vere vie nuove restano quelle dell’alta montagna. Quelle delle falesie o delle pareti di fondovalle sono avanzate sul piano delle difficoltà, moderne, evolute. Ma se applichiamo questo tipo di vie nuove sulla Tour des Jorasses o sulle vie di Chamonix è molto meglio.

Ecco, questa a mio parere è l’applicazione corretta del Nuovo Mattino.

Questo è un periodo storico che va dalle guerre mondiali all’apertura delle porte all’arrampicata sportiva. In quel mezzo c’è il Nuovo Mattino: lei ha parlato dell’arrampicata, dell’alpinismo e non posso che darle ragione, però con il suo modo di pensare, l’approccio all’alpinismo, il passaggio dalla libera all’artificiale, il fatto di preservare la roccia e tutti quei concetti, il pensiero del Nuovo Mattino è stata un po’ una rivoluzione, un’evoluzione. Oppure è tutto leggenda?

È diventata leggenda. I francesi ci hanno preceduto sulle alte difficoltà negli anni ’60 e noi siamo arrivati su quelle alte difficoltà solo con quello che abbiamo chiamato Nuovo Mattino.

Ma con le vie, le grandi vie che Rébuffat, René Desmaison, Lionel Terray, Livanos e altri hanno realizzato, i francesi arrivano prima di noi. Noi eravamo fermi ai limiti della scuola Gervasutti, a un regime antiquato legato al misto, legato all’alta montagna.

È stata l’applicazione della tecnica delle falesie francesi, delle pareti di fondovalle italiane, e dalla seconda metà degli anni ’70 anche del finalese, che ha trascinato la cultura del Nuovo Mattino.

Ma attenzione: non si può attribuire il merito al Nuovo Mattino dell’avanzata tecnica, perché è stata spinta dai francesi negli anni ’60 e nell’inizio degli anni ’70.

La funzione importante di Motti è stata quella di tradurre sulla Rivista della montagna gli articoli americani e francesi di Bernard Amy, di Patrick Cordier e altri, che mescolavano l’immaginario fricchettone con una tecnica molto più evoluta rispetto ai ramponi e piccozza delle pareti nord.

Il merito del Nuovo Mattino è dunque quello di aver portato l’innovazione, tradotto l’innovazione dall’estero, per poter farci fare gradi superiori?

Questa è la mia versione.

Fuori da Torino, i tedeschi in Dolomiti, i francesi sul Monte Bianco e nelle loro falesie, gli inglesi, e non parliamo degli americani, affrontavano difficoltà molto maggiori delle nostre. Ecco la ragione per cui gli italiani hanno tardato così tanto ad andare a fare la Diretta Americana al Petit Dru.

È logico, l’ho sperimentata con la mia storia, l’ho visto a occhio nudo: io ho salito la via dei Fachiri nell’’85 con Zuccon quando sulla Rivista della montagna ancora era scritto che era una via da cui erano tornati indietro dei forti alpinisti. Perché sono andato? Perché volevo verificare se era proprio così difficile.

E perché lei non l’ha trovata così difficile?

Ma perché avevo una mentalità già diversa, avevo la consapevolezza che noi eravamo indietro rispetto alle tecniche più avanzate, tant’è vero che la Vinatzer era molto più difficile della via dei Fachiri, ma al tempo ho salito anche quella.

Me la racconti!

Io ho salito la Vinatzer con Gogna. Ma in un modo particolare. Ero in Dolomiti nell’’83 con due amici, Alberto Papuzzi, capo ufficio stampa all’Einaudi, e Leonardo Lenti, docente di diritto privato alla facoltà di legge all’Università di Torino, alpinisti sfegatati come me. Io ero da primo fisso. Sulle Tofane abbiamo incontrato Gogna che era con un’amica di Torino. Hanno cercato di convincermi di andare con loro a fare la Vinatzer in Marmolada. E ho detto “ma io sono con Papuzzi e con Leonardo”, allora Gogna mi disse “ti do io la soluzione: mandiamo Leonardo e Alberto a fare la via classica, la via Tomasson, e tu vieni con noi in cordata con il mio amico Luca, che è uno che si fuma il settimo grado”. E così abbiamo fatto. Loro sono partiti e io dietro con Luca.

Dopo che ho fatto il primo tiro, toccava a Luca, che mi ha detto “Pietro, se continua così io preferisco scendere, qui non c’è un chiodo! Non fa per me!”. E così me la sono fatta tutta da primo, fino alla cengia dove abbiamo raggiunto Gogna e la compagna, e dove abbiamo mangiato qualche cosa.

Poi Gogna ha detto: “qui adesso gambe in spalla che dobbiamo arrivare entro le 16:30 sulla funivia, perché altrimenti ci tocca farcela tutta a piedi”. Siccome la seconda parte del percorso è un po’ più vario, ci siamo persi e io di nuovo in testa, trottando, sono arrivato sulla Marmolada di Rocca, in vetta.

Siamo arrivati per primi e Gogna non c’era. Dopo un po’ è arrivato, 10 minuti dopo, e lui, incredulo m’ha chiesto “da dove siete passati? Ah, forse avete fatto la variante Livanos”. E io ho risposto “Sandro, io sono passato dove mi sembrava più logico per uscire in vetta”.

Poi abbiamo scoperto che la funivia non funzionava e quindi siamo scesi per tutto il ghiacciaio fino alle macchine con le varappes che avevamo ai piedi. Ecco come ho fatto la Vinatzer alla Marmolada, che Sandro giustamente ritiene la via più difficile delle Dolomiti fino al diedro Philipp-Flamm. L’anno dopo la Solleder è stata un osso più duro.

Lei mi ha raccontato un mix tra le sue esperienze e tanta storia. Ma cosa è arrivato prima nella sua vita? L’esperienza in montagna o la storia dell’alpinismo?

Io posso dire che è stato da subito un doppio binario: ho tenuto il piede in due staffe, per evitare il fanatismo e la dipendenza, così ho potuto salvare la famiglia, l’amore, le figlie, il lavoro, gli impegni della vita quotidiana e l’alpinismo. Proprio perché non ho vissuto solo di alpinismo.

Ho sempre cercato di praticarlo per capirlo meglio e per poterlo raccontare a chi non lo fa, al grande pubblico, con un linguaggio diverso. Su Il Sole 24 Ore non posso dare tutto per noto come sulla Rivista della montagna o su Alp, ma, grazie al valore aggiunto dell’alpinista che non parla per sentito dire, posso parlare in modo più completo, più approfondito e più credibile, però con un linguaggio comprensibile a tutti.

Il lavoro mi ha assorbito moltissimo, quindi potevo scrivere di montagna solo nel tempo libero, il sabato e la domenica, cosicché vari libri li ho pubblicati da quando sono in pensione in poi.

Prima ha parlato di dipendenza…

Ne parlo a ragion veduta.

Posso chiederle qualche specifica su questo? La dipendenza esiste sul serio nell’alpinismo?

L’alpinismo è una tentazione che comincia con un contesto adolescenziale. È un gioco in cui ci si mette alla prova. È un gioco estremo, dove contano la psiche e il padroneggiare le proprie capacità psicofisiche, formate in età giovanile. L’età adulta richiederebbe un progressivo distacco, per proporzionare questo gioco agli altri impegni, agli altri compiti, agli altri valori, in particolare alla compagna e ai figli. E io credo di averne tenuto molto conto, anche per necessità professionali: mi sono allontanato dall’alpinismo più intenso che avevo praticato fino all’inizio degli anni ’90 per delle ragioni, per evitare di correre troppi rischi e per non lasciare orfane delle bambine.

Ho questo preciso ricordo. Nell’’87 mia figlia Caterina aveva un anno ed era con mia moglie Silvia al mare in Sardegna. Io con Sandro Zuccon sono andato all’attacco della Gervasutti sulla parete Est delle Jorasses: abbiamo superato il canale a Y e quindi stavamo per arrivare all’attacco, ma il tempo è cambiato e quindi non ho fatto la Gervasutti, salita poi da Giorda con altri compagni. Allora mi sono detto “non devo più tornare in un posto così, perché non è giusto che io per la mia passione e per il mio amor proprio rischi tanto. Tutto questo non vale un mignolo di mia figlia. E non ci sono più tornato.

È la dipendenza che porta al fallimento di cui parlava Motti, secondo lei?

Forse: certamente nei Falliti Motti descrive la dipendenza e la deplorava, la condannava, se ne voleva liberare. È perché l’ha conosciuta che l’ha condannata: la sentiva come una tentazione, la riconosceva come un fallimento.

I falliti sono quelli che non vivono che di alpinismo e non vedono tutto il resto della vita. È questa la corretta interpretazione. Lo dice chiaramente, soprattutto in un’epoca come quegli anni, così carichi, in modo esagerato, di ideali politici, rivoluzionari, ideali di cambiamento che poi invece non c’è stato.

E questo io lo dico da figlio di operai ex-contadini. I principali fautori di questa ideologia sono stati i figli di papà, non gli operai.

Di quale ideologia parla?

Anche di quella dei sobillatori del terrorismo. Parlo dell’ideologia di Lotta Continua, per fare un esempio, che ha portato all’assassinio del commissario Calabresi o a quello del sindacalista e alpinista Guido Rossa. Un’ideologia che porta alla ferocia, purtroppo, ad atroci iniziative come quelle delle Brigate Rosse.

Mi perdoni, ma voglio capire il collegamento con i Falliti.

Parlo della carica ideologica del movimento studentesco degli Anni Settanta. Il cosiddetto Nuovo Mattino nasce nell’ambiente della contestazione animata da una carica, diciamo così, progressista di sinistra, io direi apertamente comunista, benché allora si dicesse extraparlamentare. Invece Motti, e gli altri alpinisti del movimento, politicamente erano dei contestatori in libera uscita, studenti che invece di militare in città, alle assemblee all’università o ai cancelli delle fabbriche preferivano andare sempre a scalare o in montagna. Tant’è vero che giustamente Ugo Manera, che era un operaio che diverrà capo stabilimento, ha scritto allora un articolo polemico nei confronti dei settimogradisti, definendoli parassiti sociali, cioè gente che ‘tanto lavorano gli altri e noi ci facciamo mantenere, andiamo ad arrampicare’.

Su questa interpretazione del Nuovo Mattino Camanni è d’accordo con lei?

Non ho mai avuto occasione di discuterne con Enrico, ne potrei parlare, ma potrei anche sostenere con lui che è stato enfatizzato, che è stato soprattutto un travaso delle culture, di mentalità e di tecnica di arrampicata arrivate dall’estero attraverso la Rivista della montagna, attraverso Giampiero e quindi attraverso la sperimentazione in Valle dell’Orco. Penso che lui condivida.

Motti e il Nuovo Mattino sono stati una sorta di bibbia per tanti giovani, dell’epoca e di oggi. Che ne pensa?

Ho sentito, però per quanto riguarda i giovani di oggi penso che vedano il Nuovo Mattino come le guide di Chamonix vivono la leggenda di Balmat: hanno travisato la vera natura del Nuovo Mattino e hanno rispecchiato in essa le loro naturali pulsioni di giovani che affrontano i riti di passaggio.

I riti di passaggio sono parenti stretti dell’alpinismo adolescenziale, sono le bravate, come tra le altre l’arrampicata senza chiodi o senza corda.

Io ho avuto una polemica qualche anno fa su Il Sole 24 Ore con due articoli su Alex Honnold.

E qui tocchiamo un altro argomento. Ho letto i suoi articoli, che hanno creato diverse polemiche tra gli alpinisti. Me ne parli!

Io non voglio applaudire un gioco gladiatorio, non voglio applaudire uno così fuori di testa che per suoi equilibri psicofisici automatici non ha la percezione del rischio, per cui può affrontare in free solo le massime difficoltà a scopo di video, per avere l’applauso della platea che si tiene il cuore in gola dalla paura che questo si sfracelli.

Dà il cattivo esempio alle platee del Club Alpino. Questo io ho detto.

Lei ritiene che tutti quelli che praticano il free solo lo facciano solo per la fama?

Sono un po’ fuori di testa.

Sì, ok, qua lo siamo un po’ tutti. Loro forse un po’ di più, probabilmente. Ma lei è contro tutti quelli che praticano il free solo?

Sì.

Ma l’arrampicata non è libertà?

Certo, però è una definizione di libertà miope, questa. Uno è libero di ammazzarsi, ma io lo invito a pensare che questa libertà non dovrebbe scaricare su chi sopravvive un carico di dolore così insopportabile, che potrebbe indurti a ripensarci prima che ti ammazzi.

Il Club Alpino nella platea del festival di Trento non può far applaudire chi fa propaganda di questo gioco gladiatorio.

Mi spiegate perché allora fate le scuole? Avete la preoccupazione della sicurezza, raccomandate la prudenza, insegnate tutte le tecniche e poi applaudite quella roba lì? Il free solo lo dovete condannare come istituzione, come Club Alpino!

Ma non voglio fare lo storico psicanalista dei miei colleghi alpinisti o dei miei amici alpinisti.

Lei ha scritto “se la licenza di rischiare porta al free solo sistematico solo per girare video, temo che l’evoluzione dell’arrampicata sia prossima al suo capolinea.” Lo dice perché sarebbero tutti morti?

No. È perché finisce l’arrampicata, non la sviluppi ulteriormente. E non ha sviluppi accettabili, anche.

Noi oggi assistiamo a una crescita esponenziale della pratica dell’arrampicata, della frequentazione della montagna: quindi il nostro è un bisogno di ignoto, di immensità naturale. L’alta montagna è un deposito a portata di mano, è tutt’ora un giacimento di ignoto per ogni singola persona.

Ma non è più ignoto per le masse, perché è già stato esplorato. Ognuno di noi allora può riassaporare l’esperienza della scoperta dell’ignoto in condizioni difficili per misurare le proprie capacità, per conoscere meglio sé stesso. Soprattutto questo è l’alpinismo.

È legittimo che lo si spinga ai limiti, ma se diventa un gioco gladiatorio dove lo scopo è lo spettacolo della morte in diretta di qualcuno, il prezzo da pagare è troppo alto ed è moralmente inaccettabile.

Qual è il senso dell’alpinismo secondo lei?

Il mio senso dell’alpinismo è indubbiamente quello di misurare se stessi fino al limite per vivere delle esperienze indimenticabili.

Lei che rapporto ha con la morte?

Mi spaventa molto l’idea di morire.

È un’idea che voglio spingere il più lontano possibile, anche se ho 74 anni ed è un declino che si sta avvicinando. Penso sia un grosso problema per la nostra vita, per la nostra esistenza e per le cose che ci stanno a cuore.

Chi ha la fortuna di avere figli viene un po’ alleggerito dal fatto che ha affidato loro un patrimonio di vita, di esperienze, di affetti e di sentimenti. Io ho due figlie: sono molto contento, fiero di loro. Mi sto anche consolando nel vedere che le cose che a me stanno a cuore sono apprezzate, amate, condivise dalle mie figlie.

Quindi la morte è certamente un elemento di cui l’alpinista deve tener conto, ma se ha un po’ di umiltà, quando ha 20 anni deve capire che se conclude la sua vita a 21 ha travisato tutto: la mentalità da roulette russa è stupida.

E lei non l’ha mai fatto?

Mi ci sono trovato due o tre volte. Mi è andata bene.

A quanto pare tutti prima o poi ci caschiamo…

Eh, devo dire che avrei potuto lasciarci la pelle. Sì, sì. Qualche volta qualche cazzata l’ho fatta. L’ho anche scritto quand’ero alpinista militante, in Maledetta Solleder: “se dovesse capitarmi, seppellitemi in terra, mettete una croce così che mi ricordino con affetto”.

Dunque lei si è messo nei guai pur sapendolo.

Certo, avevo la consapevolezza di poter morire sulla Solleder.

Quindi anche lei è umano.

Chi pratica l’alpinismo sa che nei guai prima o poi ci finisce. Sono stato con un piede su due staffe, quella dell’alpinista e quella del giornalista che vuole raccontare la vera storia: forse è proprio questo che mi ha aiutato a non dovermi spingere oltre il limite. Troppi impegni, tra cui il lavoro e la famiglia… non mi rimaneva abbastanza tempo.

Comunque sono felice che le mie figlie non facciano le alpiniste.

Le sue figlie saranno fiere di lei, delle sue scelte, tra cui la storia dell’alpinismo. Scelte che non le hanno fatto superare certi limiti.

Grazie, Pietro.

Non le ho parlato del Monte Rosa!

Mi dovrà concedere un’altra intervista, allora.

Con piacere.

–

Parlare con Pietro è stato come leggere tanti libri sulla storia dell’alpinismo.

Non amo guardarmi indietro: quel che è stato, è stato. Quel che è fatto, è fatto.

Ma approfondendo tanti argomenti della storia, ho capito quanto il valore delle azioni passate ci possa servire per andare avanti, costruire quel che ancora dobbiamo fare, pensare, immaginare.

Quel che è stato, è stato, ma per quanto il passato lo sentiamo lontano da noi, è stato un elemento fondamentale che ha forgiato una parte di ciò che siamo e facciamo.

Questo non possiamo dimenticarlo. Né oggi, né domani.

–

FONTI

Personaggi

Guido Rey

“Figlio di Giacomo Vincenzo (1833-1907) e di Lidia Mongenet. Il padre fu imprenditore e deputato al Parlamento Subalpino e poi Italiano. Industriale, fotografo, alpinista e scrittore è considerato tra i più noti esponenti della fotografia pittorica italiana. Si avvicinò sin da giovane alla fotografia prendendo come modello il cugino Vittorio Sella e sviluppò la sua passione iniziata già da giovane con il disegno come allievo dell’Accademia Albertina. Terminato il Liceo Classico la famiglia non gli permise di iscriversi all’Università poiché avrebbe dovuto dedicarsi all’azienda di famiglia che si affermò nel commercio e nella produzione di tessuti. Il suo lavoro gli permise di viaggiare molto e di imparare le lingue. Viaggiò in Europa, in America, in Medio Oriente, in Africa. Le sue imprese alpinistiche furono tante spinto anche dallo zio Quintino, cognato della madre. Ancora giovanissimo fece la sua ascensione alla Punta Bianca in Valtournenche. La sua opera principale fu “Il Monte Cervino” del 1904 che fu accolta con entusiasmo e tradotta in francese, tedesco e inglese. Nel 1934 ricevette la Legion d’Onore dal governo di Parigi per i suoi meriti alpinistici.”

Fonte: Fondazione Sella

Quintino Sella

“[…] Appassionato anche di alpinismo compie varie ascensioni nel corso della sua vita e trasmette la sua passione ai figli e ai nipoti; nel 1863 fonda a Torino il Club Alpino Italiano al fine di rilanciare e ampliare la conoscenza culturale alpina italiana. Il 29 settembre 1881 fonda con Giovanni Capellini la Società Geologica Italiana. […]”

Fonte: Fondazione Sella

Gli articoli di Pietro Crivellaro, pubblicati su Il Sole 24 Ore, a cui faccio riferimento nelle domande sul free solo sono: brividi al capolinea e dispute appese al chiodo.

Libri

Libro: Il Monte Analogo

“Un gruppo di singolari ed esperti alpinisti, certi dell’esistenza, in qualche parte del globo, di una montagna la cui vetta è più alta di tutte le vette, decide un giorno di partire per tentare di scoprirla e darne la scalata. Dopo una navigazione «non euclidea», a bordo di un’imbarcazione chiamata l’Impossibile, gli esploratori approdano nell’isola-continente del Monte Analogo, dove trovano una popolazione che discende da uomini di tutti i tempi e che vive soltanto nella speranza di scalare la vetta. Dopo un breve soggiorno nel villaggio di Porto-delle-Scimmie, il gruppo dei nostri alpinisti intraprende l’ascensione e arriva al primo campo base. Qui il racconto s’interrompe. Siamo soltanto all’inizio di un viaggio – forse continuamente all’inizio – quando la morte coglie Daumal, impedendogli di scrivere il seguito della scalata al monte simbolico che unisce Cielo e Terra.

Sotto le parvenze di un romanzo d’avventure, o di un racconto fantastico, Il Monte Analogo ci offre un itinerario minuzioso, lentamente maturato nelle esperienze dell’autore, verso un centro, sentito come liberazione della persona da ogni suo limite. Con la leggerezza propria del saggio, facendo uso di storie, canzoni, deduzioni, miti e dimostrazioni, Daumal trasporta il lettore nel regno dell’analogia, dove niente è vero ma tutto è veridico, attraverso un metodo che fa cadere i nostri schemi difensivi e ci porta a contemplare con occhi nuovi il nostro paesaggio interiore.”

Fonte: adelphi.it

Libro: Il tempo che torna

“Il CAI ristampa la copia anastatica del volume dell’alpinista torinese Guido Rey,(1861-1935), nipote di Quintino Sella, fotografo e scrittore di montagna. Con la sua attività di divulgazione Rey ha segnato la storia del’alpinismo italiano. Una traccia di questa personalità la si trova nel celebre motto “Credetti e credo la lotta con l’Alpe…” che ogni socio del Club Alpino Italiano legge all’interno della tessera associativa.

La prosa aulica e forbita non deve distogliere il lettore dall’importanza storica di Guido Rey. Dietro l’eleganza letteraria ottocentesca, il “poeta del Cervino” ha alimentato la discussione e la riflessione sul significato dell’alpinismo: superamento delle difficoltà e limiti per un’ascesa compiuta con mezzi onesti, arrampicata acrobatica, scelta di farsi accompagnare o meno da guide valligiane, su questi temi la voce di Guido Rey non sconta affatto il peso degli anni, della retorica e delle diverse culture.”

Fonte: store.cai.it

Libro: Hommes, cimes et dieux

“Questo libro colma una lacuna, perché il suo argomento è praticamente inedito: il ruolo fondamentale svolto dall’affascinante altitudine, dalle montagne, nell’avventura umana e nello sviluppo delle civiltà. Esse sono infatti al centro di una miriade di tradizioni, riecheggiate in innumerevoli leggende. L’autore ci apre le porte di questo mondo fantastico e quasi inesplorato.

Interpretazioni pittoresche, divertenti e familiari si affiancano alle strutture più brillanti create dalla fantasia poetica o dal primo pensiero speculativo, e gli strani scenari che si svelano di pagina in pagina illustrano molti enigmi, sollevano nuovi problemi o portano alla scoperta di soluzioni inaspettate.

Ricco di fatti poco noti e di idee originali, e basato su una solida e ampia documentazione, è un’opera chiara e vivace che sarà una lettura affascinante, se non addirittura incantata, per chiunque sia ancora affascinato dai misteri del mondo e da alcuni aspetti insoliti della storia.

Questo libro è stato premiato con il Prix Louis Barthou dell’Académie française.”

Fonte: arthaud.fr

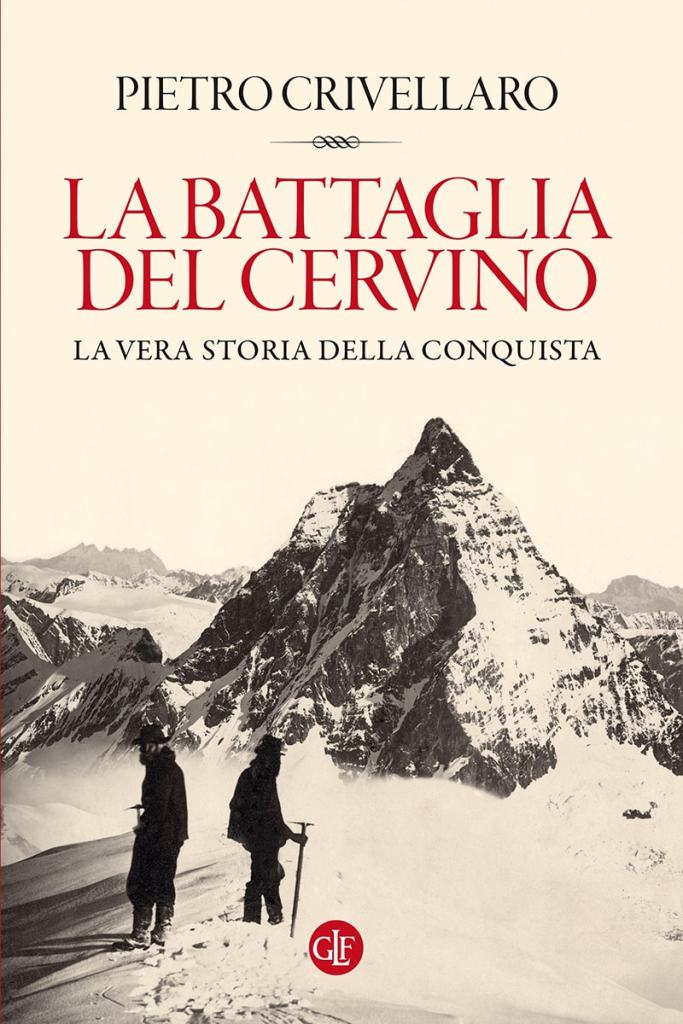

Libro: La battaglia del Cervino

“L’impresa più famosa dell’alpinismo. Due cordate impegnate in una corsa senza sosta per raggiungere la vetta del Cervino. Un mistero ad alta quota.

La storia della conquista del Cervino è una vicenda romanzesca che da 150 anni continua a suscitare passioni e controversie. I protagonisti sono la guida valdostana Jean Antoine Carrel il Bersagliere, l’illustratore vittoriano Edward Whymper, lo statista alpinista Quintino Sella e il suo braccio destro Felice Giordano, l’anticonformista abbé Gorret. Cruciali gli interrogativi mai chiariti: perché Carrel, bloccato a 250 metri dalla vetta, per tre anni non avanza di un passo sulla ‘sua’ cresta del Breuil? E perché Whymper – miracolato da una corda spezzata costata la vita a quattro compagni – da superstite diventa il trionfatore del Cervino, mentre l’impresa degli italiani – che subito dopo espugnano la ciclopica piramide senza farsi un graffio – resta nell’ombra?

Pietro Crivellaro conduce una vera e propria inchiesta per chiarire una delle vicende più appassionanti dell’alpinismo. A guidarlo sono documenti autentici, pressoché sconosciuti, che svelano nuovi intrecci e retroscena. Il duello Whymper-Carrel si rivela così una vera e propria battaglia post-risorgimentale, con la regia di Quintino Sella, per contrastare l’invadenza degli inglesi sulle ‘nostre Alpi’ e contribuire a ‘fare gli italiani’.

L’epica vicenda del Cervino è un capitolo di storia della nuova Italia e il primo esempio di uso politico dello sport allora nascente.”

Fonte: laterza.it

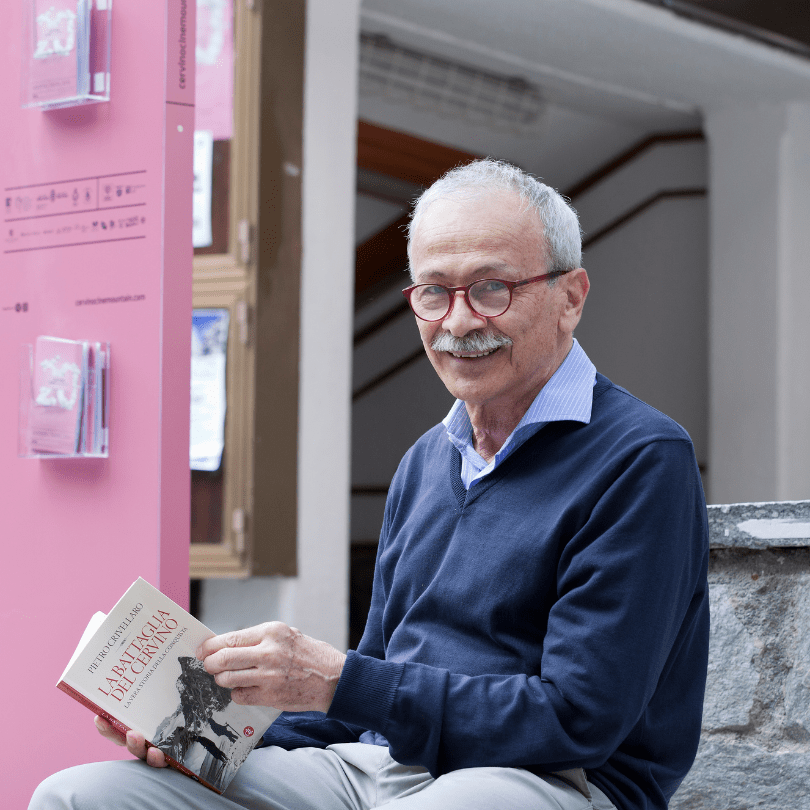

In copertina: Pietro Crivellaro, foto Fabio Dibello.

Di’ la tua!