Ugo Manera, non l’avrei mai detto.

Quando ho scoperto l’alpinismo, pian piano ho capito che per comprendere quel che faccio ora, devo capire cosa ci è voluto per arrivare fin qui. Esplorazioni, scoperte, correnti di pensiero, evoluzioni, grandi e piccoli cambiamenti… ma soprattutto storie e persone incredibili, pionieri in un’attività che, pur mettendo in pericolo la vita, ha affascinato mente e corpo di tanti.

Tra questi pionieri ho avuto la fortuna di fare qualche domanda a Ugo Manera, che con gran simpatia e una schiettezza da bastian contrario, come si definisce lui, mi ha raccontato il suo modo di vedere l’alpinismo, i suoi amici e un movimento parte di questa grande evoluzione, che dalle valli alle vette, ma soprattutto sulle pareti, ha lasciato tanti segni. Sulla pelle e nell’anima.

Dal Monviso al Changabang (anche titolo di un suo famoso libro), dalle Prealpi francesi al Caporal, dal Monte Bianco al mondo: Manera è storia.

Il tuo nome appare nella storia dell’alpinismo tra i più significativi. Chi è dunque Ugo Manera?

Sia chiaro, non ho mai cercato la notorietà.

Ho sempre amato la montagna, perché in un certo senso ne sono legato fin dalla nascita: mia mamma è nata in un paese della Val Sangone, una breve valle incastonata tra le grandi Valli di Susa e Chisone. Lì la nostra famiglia ha trascorso il tempo di guerra: eravamo sfollati in una borgata, dal ’42 fino al ’45. Quindi i miei primi ricordi sono legati ai pendii, non alle pianure.

E ho sempre avuto una forte attrazione per la montagna, già da bambino, senza essere davvero consapevole di quale fosse l’origine di questa passione. Con il passare del tempo iniziai a leggere libri di avventure, che mi appassionavano perché mi facevano vivere esperienze nuove, fantastiche, anche solo con la fantasia. Ho letto tutti i libri di Salgari, di Verne e molti altri… sognavo le avventure!

La mia prima salita è stata il 29 settembre del 1957 e fu la mia prima prova d’arrampicata.

Quando ho iniziato ad andare in montagna mi sono reso conto che l’alpinismo è una di quelle attività che ti consentono di rivivere quelle avventure che hai sognato da ragazzo. E questa è rimasta la mia motivazione per diverso tempo.

Quindi posso affermare che i fattori principali che mi hanno portato ad andare in montagna sono stati la bellezza dei luoghi, che ammiravo fin da bambino, e il desiderio di avventura.

Poi invecchiando, quando le avventure non potevano più essere grandi imprese, è subentrata la fase sportiva, di piacere per l’arrampicata e per il gesto in sé. Ho salito molte vie di arrampicata moderne, sportive, che però, lo ammetto, non mi davano più la soddisfazione che mi regalavano le grandi scalate in montagna.

Quali famose avventure ti hanno portato poi a essere conosciuto al grande pubblico, in Italia e oltre confine?

Ho sempre pensato che le avventure diventano più belle anche per te se le condividi attraverso narrazioni, verbali o scritte, quindi ho sempre avuto l’interesse e la voglia di raccontare ciò che avevo provato durante le mie esperienze. Ho iniziato con un articolo, il mio primo articolo, nel 1959: il racconto di una via aperta sulla parete Nord del Monte Rocciavrè in Valle di Susa. Da allora ho sempre cercato di descrivere le mie avventure, anche se facevo molta fatica a scrivere, perché non sono uno scrittore, ma un perito meccanico: mi sono diplomato lavorando e studiando di sera e non avevo una base di studi umanistici. Però un po’ alla volta me la sono cavata e i miei scritti sono stati letti da molti.

Nell’ottobre 1972 Gian Piero Motti e io entrammo a far parte della redazione della Rivista Mensile del CAI. Io mi occupavo della rubrica Cronaca Alpinistica e Gian Piero di quella sulle Nuove Ascensioni. Queste attività ci permisero di venire a conoscenza di ciò che avveniva di importante sulle montagne del mondo e ci diedero l’opportunità di conoscere molti scalatori di alto livello.

Quando poi la redazione della Rivista Mensile fu trasferita a Milano, entrai in quella della Rivista della Montagna e ho continuato per anni a dedicarmi alla cronaca alpinistica. Successivamente entrai nel Gruppo Alta Montagna francese, il GHM, dove ho conosciuto famosi alpinisti tra cui Gaston Rébuffat (mio caro amico), René Desmaison, Georges Livanos, gli svizzeri fratelli Remy, Michel Piola e molti altri.

Questi incontri mi hanno anche formato, oltre che rendermi noto nell’ambiente alpinistico: senza cercare la notorietà, ma semplicemente raccontando, tutto è venuto da sé.

Dato che hai conosciuto alcuni dei più grandi alpinisti di Francia, ti chiedo che differenza hai notato tra l’alpinismo italiano e quello francese.

Non ho notato grandissime differenze, ma c’è da dire che l’alpinismo francese ha avuto un enorme risveglio nel dopoguerra. Tant’è vero che tutte le grandi vie di Gervasutti sono state ripetute da alpinisti francesi e questo ha innescato un movimento in Francia, legato al mondo dell’arrampicata, che da noi ancora non c’era.

Noi eravamo legati alla tradizione, all’alpinismo eroico, alla visione Bonattiana dell’alpinismo.

I francesi erano più proiettati verso elementi nuovi, tant’è vero che hanno iniziato a realizzare un’infinità di vie sulle loro Prealpi, di cui noi non conoscevamo l’esistenza.

Solo leggendo le pubblicazioni francesi, essendo a contatto con questo mondo, siamo stati i primi italiani, Gian Piero Motti e io, a scalare sulle montagne francesi. Questo è stato un pre-inizio di quel periodo che conosciamo come Nuovo Mattino.

Infatti noi, prima ancora di salire il Caporal in Valle dell’Orco, siamo andati alla ricerca delle Prealpi francesi e le abbiamo frequentate parecchio.

Quindi la ‘modernità’, quel cambio di prospettiva, è arrivata prima in Francia e poi in Italia?

In un certo senso sì, anche se i francesi a loro volta hanno poi assimilato e seguito tante novità che arrivavano dall’America e dall’Inghilterra.

Diciamo che il movimento del dopoguerra francese è stato un po’ più veloce del nostro.

Quale tipo di alpinismo o quale alpinista ha influenzato maggiormente i tuoi progetti o ti ha condotto verso una linea, uno stile?

Ho apprezzato e ammirato tanti grandi alpinisti, però io non ho mai avuto dei miti. Anzi, ne ho avuto solo uno nella mia vita e si chiamava Fausto Coppi, perché io ho cominciato la mia attività sportiva correndo in bicicletta. Dopo Fausto Coppi non ho avuto più nessun mito. Io ammiravo le persone in quanto tali: sono uomini, non miti.

C’è chi compie azioni più eccezionali o meno, ma son tutte persone, non c’è da mitizzare nessuno.

E poi sono sempre stato un bastian contrario: mi è sempre piaciuto concentrarmi su quel che piaceva a me, trovare degli obiettivi che si adattassero a me.

Ad esempio non sono mai stato un grande ripetitore delle vie classiche: ne ho salite parecchie, ma da buon bastian contrario andavo sempre a cercare linee poco note o a tracciare vie nuove: questo è stato un po’ il filo conduttore della gran parte della mia attività alpinistica più importante.

Poi è passato il tempo e quando sono finiti i miei ‘giorni grandi’ (per dirla alla Bonatti), allora anche l’arrampicata sportiva è diventata un’attività che mi ha coinvolto. Ho ripetuto innumerevoli vie attrezzate a spit e meno male che esistevano, perché mi hanno permesso di continuare a scalare divertendomi, anche se non offrivano più la grande avventura che mi aveva così tanto legato all’alpinismo.

Ti piace scegliere la tua strada, non la massa, ma sei stato uno dei rappresentanti del Nuovo Mattino, quindi in un certo senso hai scelto di ‘aderire’ a quella corrente di pensiero, a quel modo di fare arrampicata, escludendo quello alla Bonatti, l’alpinismo eroico di cui si parlava. È corretto?

Sai, sul Nuovo Mattino si è parlato e scritto tanto, spesso anche a sproposito. Ma se dovessi parlarti di questo tema, potremmo stare qui delle ore, perché è stato un viaggio molto lungo.

Quando ho iniziato ad andare in montagna, ho sempre avuto un cruccio, quello delle preoccupazioni che davo alla mia famiglia, prima ai miei genitori e poi a mia moglie e a mia figlia, perché questa, si sa, è un’attività pericolosa. Per questo motivo ho sempre cercato di adottare il massimo grado di prudenza ed è nata in me una certa avversione a quello che veniva definito alpinismo eroico.

Poi con Gian Piero Motti abbiamo iniziato a confrontare le nostre idee e le nostre motivazioni,

scoprendo entrambi che in montagna è bello andare per vivere, non per sfidare la morte.

Quindi l’idea dell’alpinismo drammatico alla Bonatti non faceva per me. Ciò non toglie l’ammirazione che ho per questo alpinista e per tanti altri protagonisti dell’alpinismo eroico, sia chiaro, però l’idea di vedere sempre la tragedia dietro l’angolo, questa drammaticità, non faceva parte della mia mentalità e dei miei interessi.

La motivazione principale che ha animato il mio alpinismo, dopo la fase iniziale, è stata quella di scoprire o inventare dei problemi per poi impegnarmi a risolverli, ma senza pensare di fare qualcosa di eroico. Non dico che gli eroi non esistono, ma non credo proprio che gli alpinisti lo siano.

Io però ho letto diversi tuoi racconti, anche molto simpatici, sulle tue avventure: hai rischiato parecchio anche tu. È successo tutto per caso o sapevi di andare a rischiare e l’hai fatto comunque?

Quando pratichi l’alpinismo ad un certo livello, sai benissimo che il rischio esiste e quindi devi scegliere: o non fai quell’attività, o lo accetti.

E poi ci sono tanti modi per cercare di contenere il rischio, anche se eliminarlo del tutto non è possibile, perché alcuni eventi non dipendono da te: per esempio, nel blog di Alessandro Gogna ho recentemente scritto un pezzo intitolato ‘Per un pelo…’, dove ho raccontato alcuni episodi in cui sono stato a un passo dall’essere travolto da una valanga.

Se vuoi andare in montagna, devi accettare determinati rischi. Ma il brivido del rischio e l’adrenalina non li ho mai cercati.

Ricordo che un amico, fortissimo scalatore che ha realizzato anche solitarie formidabili, una volta mi disse “quando sei lì, su un tiro di 7a, slegato e a 30 metri da terra, è come quando affronti una curva in macchina a grande velocità non sapendo cosa c’è dietro la curva”. Io non ho mai desiderato provare questo tipo di emozione.

Ho iniziato ad andare in montagna con un gruppo che faceva prevalentemente sci alpinismo e collezione di cime oltre i 3000 metri: con loro ho partecipato a centinaia di gite e sono convinto di non aver mai rischiato neanche una volta di finire sotto una valanga, perché prima di tutto mi documentavo e poi, quando non mi convinceva la neve, tornavo indietro e andavo da un’altra parte.

Come diceva il mio amico Carlo Carena, detto il Carlaccio: “alpinista che torna è buono per un’altra volta”. Oppure come scriveva Georges Livanos: “le grandi audace fanno le brevi carriere”.

Certo è strano sentire da un alpinista del tuo livello che non cerchi l’adrenalina, perché di solito in alpinismo, nell’arrampicata estrema, almeno un po’ è quello che si desidera. O mi sbaglio?

Io non ho mai avuto questo stimolo. Avevo la determinazione, quella sì. Poi è chiaro che a un certo punto ci può essere anche un po’ di presunzione, quando ad esempio realizzi un qualcosa che è pericoloso e sei convinto di non rischiare.

Ammettiamolo: un certo livello di presunzione ce l’abbiamo tutti nelle attività che facciamo, no?

Quindi certamente anche io ho rischiato, anche solo quando mi sono trovato a fare un passaggio con l’ultimo ancoraggio un bel po’ di metri sotto: in quel momento devi decidere se andare avanti o tornare indietro.

Ma io non andavo avanti per sentire il soffio della morte, proseguivo perché ero determinato e convinto di farcela. Questo è il mio punto di vista.

Ricordo un episodio che mi è rimasto impresso e dove ho sicuramente rischiato, ma non per mia scelta. In una delle mie più belle scalate, quella sul Changabang in Himalaya, quando siamo arrivati in vetta ed era tardi, sapevamo benissimo che dovevamo arrivare a tutti i costi dove avevamo lasciato la tendina da bivacco con i sacchi a piumino, senza i quali bivaccare in cresta significava quasi certamente finire assiderati.

Stavamo scendendo in doppia quando a un certo punto, su un lastrone di granito coperto da un velo di due centimetri di ghiaccio, la corda non veniva più. Non potevamo scendere senza le corde, allora sono partito senza nessuna assicurazione e sono salito in piolet traction su quella crosta di ghiaccio per una ventina di metri, fin quando ho avuto coraggio. Quando questo è finito, ho tranciato a martellate la corda e sono sceso con estrema cautela con lo spezzone di corda che ero riuscito a recuperare. In quel momento avevo paura, ma ho cercato di vincerla. Era un’azione obbligata e ho dovuto trovare il coraggio necessario.

Quindi è istinto di sopravvivenza nei casi estremi ed è invece piacere dell’arrampicata e dell’alpinismo il vivere l’avventura, non tanto la ricerca dell’adrenalina. Ma dimmi: quando si fa alpinismo, lo si fa per un obiettivo o perché non se ne può fare a meno?

Per quanto mi riguarda, lo faccio perché ho un obiettivo. Io, ad esempio, sono competitivo, ma lo sono con me stesso: non ho mai pensato di essere ai massimi livelli dell’alpinismo, ma ero determinato e mi ponevo degli obiettivi da raggiungere. La competizione non era con gli altri, non lo è mai stato, ma con me stesso per poter riuscire a fare qualcosa di più di quello che avevo fatto in precedenza, sempre cercando di restare ancorato all’idea dell’affrontare situazioni con il minimo rischio possibile.

Vorrei aprire una parentesi su alcuni concetti che riguardano l’alpinismo in generale: tu hai fatto parte di un dibattito sull’apertura della scala dei gradi. Secondo te, e prendo come esempio Alessandro Gogna, perché c’erano pareri contrastanti sull’apertura della scala dei gradi?

A dirti la verità questo non l’ho mai capito neanche io.

Quando è uscito il libro di Messner sul settimo grado, che affrontava appunto questo tema, il CAI Belledo (Lecco) organizzò una tavola rotonda sull’apertura verso l’alto della scala delle difficoltà. Gli invitati erano: Reinhold Messner, Alessandro Gogna, Aldo Anghileri, Gian Piero Motti, il giornalista Emanuele Cassara ed io, con moderatore Piero Ravà.

Se diamo per scontato che il sesto grado è il limite massimo raggiunto in arrampicata, allora devi continuamente rivedere e correggere le relazioni tecniche delle vie, perché anche in alpinismo, come in ogni altro sport, tutti i record vengono superati e non ha senso stabilire un tetto alle prestazioni. È come nelle gare ciclistiche, quando un tempo andavano ai 40 all’ora e adesso corrono ai 55 all’ora: se avessimo detto che i 40 all’ora di quei tempi erano il sesto grado del ciclismo, cosa potremmo dire dei 55 all’ora attuali? Non ha senso.

Io sono sempre stato per l’apertura verso l’alto della scala delle difficoltà, ma la maggior parte delle vie che ho aperto le ho tracciate quando esisteva il tetto del sesto grado come difficoltà massima. Quando si trattava di stendere la relazione tecnica da pubblicare, siccome non mi consideravo ai vertici della capacità arrampicatoria, rare volte ho dato passaggi di sesto grado. In genere quando proprio incontravo difficoltà molto elevate, le classificavo quinto superiore

Quando ad anni di distanza ho ripetuto delle vie dove avevo dato V+, mi sono detto “porca miseria, qui siamo vicini al 6b, non al V+!”.

La scala chiusa era un’assurdità, eppure un sacco di alpinisti, anche molto importanti, soprattutto delle Dolomiti, erano pienamente contrari all’apertura di questa scala. Che poi l’assurdo era anche la sua gestione: quando si passava oltre il sesto grado e si progrediva in artificiale, si dava sesto superiore, ma non aveva senso, perché l’artificiale spesso è più facile dell’arrampicata libera, quindi tecnicamente le vie di sesto grado superiore delle Dolomiti erano un controsenso. Ma siccome all’epoca le staffe erano fatte solo con dei cordini ed era una fatica immane utilizzarle, certamente era in parte giustificato affermare “qui andiamo oltre a quello che abbiamo fatto finora in libera”.

Ma la scala dei gradi si riferisce all’arrampicata libera, in quanto l’artificiale ha una sua scala, giusto?

Esatto. La scala dell’artificiale si affianca a quella dei gradi. Se io do a una via l’ottavo grado, è perché lo salgo in libera.

[Clicca qui per vedere la scala dei gradi di difficoltà e dell’arrampicata in artificiale]

A proposito, secondo te questa sempre maggiore importanza data al grado e alla sicurezza (piantare tanti spit) rovinerà le montagne o no?

No, purtroppo le montagne vengono rovinate dal cambiamento climatico che è in corso. Possono essere danneggiate dall’uso spregiudicato del trapano e degli spit, questo sì, ma non certamente dall’interpretazione del grado. Diciamo che oggi la componente sportiva è diventata spesso prevalente anche in una parte dell’alpinismo, quindi il rischio è di allontanarsi dalla visione classica, dall’amore per la montagna, aspetti che in un certo senso portano a percepire un maggior rispetto nei confronti dell’ambiente.

A quale visione dell’alpinismo ti stai riferendo?

Il senso dell’avventura, della scoperta, del cercare il nuovo, dell’inventare vie, modi diversi di interpretare la frequentazione della montagna.

Io sono sempre stato convinto di un principio: l’uomo è e sarà sempre creativo, per cui in tutte le attività, non solo nell’alpinismo, non si accontenta di ripetere, ma deve sempre creare un qualcosa di suo, inventare. Come nell’arte, l’uomo ha una sua visione o percorso, che non è copiare, ma creare.

Nell’alpinismo quando hai scalato tutte le montagne, tutte le pareti, non sai più cosa fare, allora ti inventi delle regole per avere un altro obiettivo. Le regole dell’arrampicata libera sono nate così, per trovare nuovi obiettivi.

Un esempio è proprio l’arrampicata libera moderna, che vieta il riposo appesi a un ancoraggio e l’uso dello stesso come punto di aiuto per la progressione: sono norme che, se rispettate, contribuiscono ad alzare l’asticella ponendo nuovi traguardi da raggiungere.

Nel mondo degli scalatori c’è chi ricerca nuovi problemi da risolvere e traccia nuove vie di grande impegno: questi rappresentano l’avanguardia. La maggioranza degli scalatori però non crea, ripete. Oggi la grande massa la vedi soprattutto ammucchiata nei monotiri, sulle vie plaisir, su itinerari conosciuti perché pubblicizzati. Così tante bellissime vie e pareti sono abbandonate.

Molte linee aperte tanti anni fa non sono mai state ripetute, perché la massa non le conosce. Ognuno è libero di fare quello che crede, ma se riempiamo di spit tutte le montagne, non facciamo una buona azione verso l’ambiente alpino.

Vorrei soffermarmi su una questione: sintetizzando al massimo la storia, possiamo individuare due filoni: uno simile al concetto del clean climbing statunitense, con l’utilizzo quanto possibile di protezioni veloci, per cercare di lasciare intatta la montagna anche nelle scalate più estreme, e un altro, quello di piantare tanti spit per creare vie plaisir, adatte a chiunque. A tuo parere quale filone prevarrà?

Il filone d’avanguardia sarà sicuramente sempre il primo. Ma non si può sapere dove finirà la massa. È auspicabile che non prevalga il secondo che hai detto.

Quello che posso dire è che dobbiamo guardare al futuro: non dobbiamo distruggere il mondo, perché ci saranno dei giovani che ancora devono viverci. Lo stesso vale per la montagna. Se tu riempi di spit le pareti, avrai una massa di gente che arrampicherà in quelle pareti, ma senza ragionarci.

L’arrampicata plaisir va benissimo, ma non deve invadere tutto, perché se lo fa, sarà un grosso danno per la montagna.

È necessario lasciare ancora spazio a un po’ di ‘impossibili’.

Io sono stato anche criticato per una mia constatazione. Ho tutto il rispetto e l’ammirazione per chi apre delle vie usando il trapano con degli obbligatori estremamente elevati. Ma secondo me, portandosi appresso il trapano, si completa ‘l’assassinio dell’impossibile’ paventato da Messner tanti anni fa.

L’impossibile non esiste più, perché tu puoi anche tracciare una via con il 7c obbligatorio e con spit a distanza di 10 metri, ma se ti trovi in difficoltà estrema, se non riesci più ad andare avanti, se hai il trapano, fai un buco, pianti uno spit e cancelli l’impossibile.

Ti dirò anche un altro mio punto di vista, che magari a molti potrà sembrare assurdo: il dry tooling è a parer mio un ritorno all’artificiale, perché io non tocco più la pietra con le mani. Che poi questa tecnica consenta tante azioni, come ad esempio una grande velocità sul misto per superare alcune pareti anche molto pericolose come quelle dell’Himalaya, è un dato di fatto: io non condanno il dry tooling, però questa è la mia considerazione e cioè che quegli attrezzi sono mezzi artificiali. In fin dei conti arrampicare in libera significa non toccare i rinvii in parete, ma quando prendo due attrezzi fatti apposta, sempre più progrediti e che si agganciano dappertutto, io uso il mezzo: tutto quello che è meccanico, che è attrezzatura, a mio parere in qualche modo abbassa il livello dell’impossibile.

Nelle vie che hai aperto hai mai usato il trapano?

No, nella mia carriera ho usato una sola volta i chiodi a pressione (allora non esisteva ancora il trapano perforatore) ed è stato sulla Via della Rivoluzione al Caporal, che ho aperto con Gian Piero Motti. Su quella via ho piantato gli unici cinque chiodi a pressione della mia carriera. Poi non ho più portato il punteruolo con me, non per una questione etica, ma semplicemente perché

il fatto di avere il punteruolo con me forse avrebbe sminuito la mia inventiva nel trovare soluzioni.

Non abbiamo portato il perforatore neanche quando siamo andati in Himalaya a tentare quella magnifica montagna che è il Changabang: nei nostri bagagli non c’era nessun chiodo a pressione, al contrario dei giapponesi che al tempo sullo spigolo ovest ne hanno piantati decine. Fare dei buchi in una montagna così bella secondo me significa non apprezzarla abbastanza.

Quindi non hai portato con te qualcosa che avrebbe potuto salvarti la vita?

No, piuttosto di rischiare la vita, sarei tornato indietro.

A volte però nemmeno tornare indietro è così semplice…

In genere se sei un bravo alpinista, vai sempre con la ruota di scorta, perché in qualche modo devi tornare indietro, altrimenti vai a cacciarti nei guai.

Nei tanti tuoi scritti hai fatto anche una distinzione tra alpinisti professionisti e alpinisti dilettanti, dei quali tu dici di far parte…

Ci sono state delle grandi evoluzioni legate allo sviluppo dell’arrampicata moderna, dell’arrampicata libera e così via, ma prima la distinzione tra dilettante e professionista non era così accentuata. Con l’avvento dell’arrampicata sportiva, di un nuovo modo di prepararsi e dedicarsi all’arrampicata libera, c’è stato un balzo notevole, una diversificazione tra chi scala come dilettante, pur essendo molto bravo, e chi lo fa da professionista. Infatti oggi chi pratica l’alpinismo del fine settimana non è assolutamente in grado di salire o aprire certe vie, mentre invece il professionista che si allena scientificamente e con costanza sì; anche la scalata segue il destino di ogni sport che, a certi livelli, per raggiungerli, diventa professionistico.

C’è stato un periodo, a cavallo degli anni ’70 e ’80, in cui la differenza non era così netta: tant’è vero che nel 1983 io e Franco Ribetti abbiamo tentato di salire lo spigolo della Tour des Jorasses (nel 1976 io avevo fatto la seconda ripetizione del diedro vinto nei giorni 5-6 agosto 1970 da Gianni Calcagno, Leo Cerruti e Guido Machetto).

Non avevamo chiodi a pressione con noi perché, come ho già detto, avevo deciso di non impiegarli.

Abbiamo arrampicato tutto il giorno, superato delle grosse difficoltà tra cui il diedro a banana, che poi è diventato celebre, e siamo arrivati su una microscopica cengia alla base di un muro verticale. Lì abbiamo bivaccato e il giorno dopo non è stato possibile proseguire, perché non c’erano fessure dove poter posizionare protezioni. Ho fatto tutto quello che potevo, ma non c’era niente da fare, lì avremmo dovuto forare, quindi ci siamo ritirati.

Cinque anni dopo, nel 1988, è arrivato Michel Piola, che, dove noi ci siamo fermati, ha usato spit per proteggersi e ha creato Étoiles filantes, una delle più belle vie del Monte Bianco. Noi, non volendo forare, abbiamo toccato il nostro limite, il nostro impossibile.

È vero che poi fortunatamente sono stati usati anche gli spit, così sono state aperte vie bellissime, che ho ripetuto anch’io molto volentieri. Però rimango dell’idea che è sempre auspicabile non superare un certo limite, perché altrimenti diventa tutto troppo semplice, troppo alla portata di tutti.

L’alpinismo non deve per forza essere a tutti livelli alla portata di tutti, altrimenti perde lo scopo principale.

Quando parli di alpinisti professionisti, ti riferisci solo alle guide alpine, giusto?

No, no, io mi riferisco principalmente a chi non è guida alpina. Oggi ci sono guide alpine che sono ai vertici dell’alpinismo, ma la maggior parte non lo sono. Una volta in Svizzera stavo scalando e dietro di me vedevo che una guida arrampicava con difficoltà; poi abbiamo fatto due chiacchiere e lui mi ha detto che per tutta l’estate aveva portato clienti su cime di 4000 metri, ma aveva arrampicato poco e su difficoltà elevate si trovava in difficoltà.

Quindi ci sono guide che arrampicano addirittura meno degli alpinisti del fine settimana. Ma allora con ‘alpinisti professionisti’ a chi ti riferisci?

Mi riferisco a tutti quegli alpinisti che hanno una sponsorizzazione, che ricevono un compenso per l’attività che fanno, perché le ditte li utilizzano come veicoli pubblicitari, come succede in tanti altri sport.

Proprio su questo tema scrissi un articolo nel 1980: Settimogradisti parassiti sociali?.

In quel caso commisi un errore. Allora sostenevo che l’alpinismo era un’attività povera, non c’erano molti soldi in ballo e quindi fare lo scalatore professionista, non guida alpina, era molto difficile. Auspicavo, qui il mio errore, che si ritornasse a una forma dilettantistica generale. Non è stato così: l’arrampicata è progredita proprio perché si è passati a un professionismo sponsorizzato. Quindi era un’utopia pensare al dilettantismo in uno sport quando si arriva a un alto livello. Sarebbe stato solo auspicabile che fossero tutti dilettanti, ma non è così.

Ti chiedo una curiosità: nel Club Alpino Accademico Italiano è vietato l’ingresso alle guide alpine. Agli alpinisti professionisti è vietato?

No, non è vietato. Pensa che tempo fa ho fatto arrabbiare tutto l’Accademico perché ho scritto un pezzo intitolato CAAI: siamo un Club conservatore?.

Io ho anche iniziato una bella battaglia per l’ammissione delle donne nell’Accademico, perché eravamo sempre in minoranza, noi progressisti. Poi finalmente siamo andati in maggioranza e l’Accademico è stato aperto alle donne.

La stessa cosa vale per le guide: io sono sempre stato favorevole all’ingresso delle guide alpine, con un’attività che non riguardasse la conduzione dei clienti, e trovo assurdo che non sia così, perché ad esempio in altri gruppi simili al nostro non esiste questo divieto, come il GHM francese, dove le guide sono ammesse.

Perché nel CAAI è così?

Perché l’Accademico è stato fondato nel 1904 proprio per emancipare gli scalatori dalle guide, perché allora l’alpinismo era in prevalenza condotto da guide. Il CAAI quando è nato aveva in sostanza anche la funzione di scuola di alpinismo. Con il tempo sono sorte le scuole di alpinismo e questa funzione è passata dal Club a queste scuole. Il CAAI si è avviato così a essere, sempre di più, un gruppo di élite. Quindi è rimasta un po’ questa visione romantica, tradizionalista: le guide non devono entrare perché il Club Alpino Accademico è nato per emancipare gli alpinisti dal loro servizio.

Oggi con un escamotage le guide alpine possono essere presenti nell’Accademico, ma solo se prima erano già accademici.

Io sono favorevole alla loro entrata anche perché oggi c’è un altro problema: tanti giovani scalatori iniziano il corso guide per avere un lavoro nell’ambito alpino, quindi con questo divieto l’Accademico viene privato dell’apporto di tanti giovani, che potrebbero rivitalizzare il Club grazie alle loro attività alpinistiche.

La pensavo così già negli anni ’70, ma sono sempre stato in minoranza.

Ma è bello essere in minoranza, significa che non seguiamo la massa!

Proseguiamo con un’altra domanda: ci sono stati eventi e alpinisti che hanno cambiato radicalmente la storia dell’alpinismo, creando delle fasi. Dal tuo punto di vista quali sono stati questi eventi o questi alpinisti?

Eh, è difficile fare un elenco. Alcuni esempi possono essere Mummery che parte per tentare il Nanga Parbat lungo la parete Diamir, Solleder che si fa la Nord-Ovest del Civetta, Messner che sale gli 8000 senza ossigeno e in solitaria… Ci sono tanti alpinisti ed eventi che hanno stravolto il mondo dell’alpinismo e che hanno indicato una via: è un po’ difficile fare una classificazione, però ci sono stati e ci saranno ancora.

C’è ancora spazio per questi cambiamenti?

Di spazio ce n’è sempre perché, come ho già detto prima, chi si avvia a fare questa attività non si accontenta di ripetere, deve sempre inventare qualcosa di nuovo.

E c’è chi si inventa delle boiate e chi invece traccia delle strade importanti che indicano nuove direzioni da prendere.

Questo exploit dei record ha un po’ annullato quella ricerca dell’avventura di cui tu mi hai parlato? Secondo te l’avventura è morta?

Ma no, non è morta e non morirà mai l’avventura, perché poi bisogna anche fare una considerazione: l’avventura non è avventura in assoluto.

L’avventura è in tutti noi.

Io che parto e vado a girare in un bosco, senza sapere dove mi porterà il sentiero, è un’avventura a mia dimensione, non in modo assoluto. Tutti possiamo vivere delle avventure.

E non dobbiamo sempre rincorrere il record. Oggi in certe attività il record è strumentalizzato commercialmente, quindi lo si va a cercare sempre di più perché serve come veicolo pubblicitario.

E poi ci sono quelle fisiche, ma anche le avventure di intelletto: una persona può sempre scegliere la sua strada e cercarsi la sua avventura in qualsiasi campo.

A un alpinista che si approccia a questo mondo tu cosa consiglieresti se ti chiedesse il modo per trovare la sua avventura?

Non è necessario che inventi qualcosa di nuovo, è sufficiente che si trovi delle vecchie guide con relazioni di vie aperte 30, 40, 50 anni fa e che non sono mai state ripetute, così da riscoprirle. In questo modo vive un’avventura, fa della ricerca.

Una volta esistevano quelle bellissime guide che illustravano le montagne completamente, adesso le guide d’arrampicata sono superficiali, perché fanno una selezione di ascensioni scelte e quindi convogliano tutta la gente su quelle. Tutto il resto viene ignorato. Per questo sono convinto che l’alpinista deve crearsi una sua strada, essere un po’ bastian contrario e andarsi a cercare delle novità.

E a proposito di spettacolarizzazione, cosa pensi del free solo?

Io volutamente non ho mai guardato le riprese di Honnold che ha salito senza corda le varie pareti. Non l’ho fatto perché non lo condivido. E il motivo è che condanno l’alpinismo solitario fatto in quel modo, che comunque è sempre esistito. Io ho fatto qualche solitaria, ma niente di troppo rischioso, proprio perché, come dicevo prima, non voglio andare oltre un certo limite.

Rendere pubblico, ma anche solo farlo, un filmato dove vedi una persona che arrampica e basta che faccia un errore per avere una morte in diretta, è come ritornare ai tempi dei romani, agli spettacoli nel Circo Massimo, dove i gladiatori erano contro i leoni e lo spettatore era lì con il fiato sospeso perché sapeva che da un momento all’altro avrebbe potuto vedere un cadavere.

Ho un ricordo di tanti anni fa: in una riunione vicino a Grenoble del Gruppo Alta Montagna francese, c’era uno scalatore molto forte, uno che aveva salito in solitaria slegato dei tiri di 8a, e ha proiettato un video dove illustrava uno di questi: alla base c’erano la moglie e il bambino di pochi mesi, con cui giocava, li salutava e poi saliva. Per me era una pazzia, un’azione senza senso, sottoporre la tua famiglia ad assistere a una possibile morte in diretta.

Georges Livanos mi disse una volta “conobbi un fortissimo solitario, dissi ‘speriamo che duri’ e non durò”.

È la morte a influire di più sull’alpinismo, come durante l’epoca dell’alpinismo eroico, o è la vita, secondo te?

Per me è la vita. Ciò non toglie però che ci sono stati tanti incidenti e mia moglie a volte mi critica perché parlo sempre di morti, ma purtroppo è la realtà, anche tra miei amici.

Tu infatti convivi anche con questa realtà. Che rapporto hai con la morte?

Quando facevo una grande attività alpinistica, sapevo che il rischio esisteva, ma sapevo anche che dovevo affrontare il tema della morte e non mi lasciavo condizionare. Per esempio, tutte le volte che capita un incidente in montagna, nascono tante domande. Di solito uno cerca subito di indagare, per capire se c’è stato un errore, da cosa è dispeso l’incidente, forse anche per cercare una giustificazione e non ammettere che il rischio è sempre in agguato, nonostante tutto. Sapendo che esiste questo pericolo, questo rischio, puoi darti da fare per cercare di combatterlo preparandoti, però non lo puoi cancellare. A un certo punto devi prendere una decisione: o smetto o continuo. Io quando mi sono trovato a ragionare su questo, ho sempre detto “continuo”. Tanto’è vero che… ti faccio un esempio.

Nel 1970 ero sulla parete est del Rosa. Lo stesso giorno sulla Nord del Greuvetta cadeva Paolo Armando.

È stato un grande personaggio Paolo. È quello che ha fatto assieme a Alessandro Gogna e altri la prima invernale della Cassin al Pizzo Badile. Paolo Armando è stato un grandissimo alpinista, era torinese, ma si era formato a Milano. Lui era andato per aprire una via nuova sulla Nord del Greuvetta con Andrea Cenerini e sono caduti, perché nella notte è arrivato il brutto tempo, sono scesi in doppia e lì han fatto qualche errore. Il giorno dopo io tornai a Courmayeur, per combinare qualche arrampicata. Non ho trovato nessuno che venisse fin quando ho incontrato il Carlaccio, Carlo Carena, che non era molto sensibile, e siamo partiti per le Dolomiti. L’ho fatto perché o smettevo o non smettevo. Se decido di non smettere, non mi lascio condizionare dall’emotività di questi fatti. Ho sempre seguito questa strada.

Ora ti leggo un testo: “Mi consola una cosa: che quando un giorno apparirà la verità (e apparirà) sarà la sua forza a tappare la bocca a tutti. […] Ti ho scritto solo per dirti una cosa: conserva l’immagine del tuo amico che avevi accanto a te nelle grandi pareti. Credimi, non è affatto cambiata”. È una parte della lettera che ti ha scritto Motti. Sai dirmi qual è questa verità?

Non me l’ha mai detta e non l’ho mai saputa.

Lui nel ’75 scompare per cinque giorni e tutto il mondo alpinistico è impegnato nella sua ricerca. A un certo punto ricompare, stava male ed era sfinito: cosa sia successo nessuno l’ha mai saputo e io non l’ho mai interrogato in proposito. Dopo quell’episodio si è isolato (almeno temporaneamente) dal mondo alpinistico; certamente a spingerlo a questo passo sono state anche delle critiche seguite all’episodio della sua scomparsa.

Un giorno invitò Claudio Sant’Unione e me a casa sua e ci regalò tutto il suo materiale dicendoci che con la montagna aveva chiuso.

Io sono stato grande amico di Gian Piero, ma non ho mai indagato sui suoi momenti di crisi, lo accettavo così com’era.

Qualche tempo dopo ci siamo riavvicinati e abbiamo ripreso ad arrampicare insieme, anche se lui scalava solo in falesia. Abbiamo passato ancora tanto tempo insieme, come per esempio nella realizzazione di un numero di Scandere (annuario della Sezione di Torino del CAI) di grande successo: quello del 1979.

Un giorno, era il 1981, siamo andati insieme alla Fila di Biella per combinare l’equipaggiamento che la stessa azienda ci avrebbe confezionato per la mia spedizione al Changabang. Gian Piero allora collaborava con la Fila e aveva stretto una grande amicizia con l’amministratore delegato Enrico Frachey (anche lui alpinista).

Durante il viaggio Motti mi parlò delle sue riflessioni, di un mondo che egli immaginava oltre la vita e mi disse “un giorno ti spiegherò quello che è successo quando sono scomparso nel 1975”. Ma quella spiegazione non me la diede mai né io mai gliela chiesi, lo rispettavo troppo.

Quando ti ha scritto questa lettera, da quello che si legge, sembra proprio che lui sapesse che prima o poi avrebbe fatto quel gesto.

La visione dell’andare oltre la vita lui credo l’abbia sempre avuta. È stato anche un ammiratore di Cesare Pavese.

“Qualcuno, forse in buona fede, ha cercato e sta cercando di segare l’albero per staccarlo dalle sue radici, con l’illusione di dargli finalmente la libertà di movimento. Ma forse si è ancora in tempo a porre riparo, a cicatrizzare la ferita, ormai molto estesa, e a ricollegare i capillari della linfa con le radici sottostanti. Molti cominciano già a vedere che l’albero dà frutti avvizziti, quasi non dà più fiori, va perdendo le foglie e rinsecchendosi nei rami. Ed è per questo che mi sono preso l’arbitrio di usare tanto mito nel battezzare le pareti rocciose: lo si voglia o no, è nel mito che possiamo trovare il senso del nostro esistere e la risposta ai grandi perché della vita.” Dall’articolo Alla ricerca della antiche sere, pubblicato nella Rivista della montagna, in Momenti di alpinismo.

Chi o cosa voleva segare questo albero?

Motti ha avuto sempre una visione un po’ critica degli sviluppi moderni dell’arrampicata (stiamo parlando del 1982-83). Allora ci si stava avviando verso un’arrampicata molto sportiva, che si concentrava sempre meno sulla parte intellettuale dell’alpinismo e sempre di più sulla prestazione fisica: aprire tracciati con gli spit, attrezzare le vie in un certo modo, pensare all’alpinismo non più basato su un sogno ideale ma impostato con una visione troppo sportiva. Gian Piero non ha mai condiviso pienamente gli orientamenti che si stavano affermando: io credo che ‘segare l’albero’ sia una rappresentazione dell’arrampicata e dell’alpinismo proiettati verso una realtà troppo sportiva e meno intellettuale.

Lui infatti chiamava l’arrampicata sportiva ‘madre tentatrice’ e un po’ la demonizzava. Ti faccio un’altra domanda. Nei suoi scritti Motti ha citato spesso soprattutto tre nomi: Isidoro Meneghin, Giancarlo Grassi e Ugo Manera. Qual è stato il contributo di questi tre alpinisti nella storia dell’alpinismo.

Una domanda non facile. Iniziamo da Isidoro: lui andava in montagna per sé stesso, era un solitario. Ti faccio un esempio: nel 1983 apriamo insieme a Franco Ribetti una via nuova sulla Est del Mont Greuvetta, la Via della Conca Grigia.

Arrampichiamo tutto il giorno e arriviamo su una piccola cengia, dove piazziamo il bivacco. Io e Franco ci sistemiamo ancorati ai chiodi sulla cengia mentre Isidoro, a tre metri da noi, continuava indaffarato a buttar giù pietre, a trafficare. Franco mi chiede “ma cosa diavolo fa?” E io rispondo: “si sta creando il suo appartamento privato”. Isidoro non riusciva a condividere uno spazio ristretto a contatto con gli altri, doveva stare isolato, per conto suo. Insieme abbiamo fatto tante salite, io rispettavo la sua privacy e siamo sempre andati d’accordo. Era un personaggio con un ottimo livello culturale, con cui si poteva discutere di tutto, però rimaneva un solitario. Ricordo che una volta a Finale Ligure gli abbiamo fatto uno scherzo: eravamo con la scuola di alpinismo e l’abbiamo sistemato a dormire nello stesso letto con un altro. È andato a dormire giù per le scale pur di non condividere il letto. Era anche molto riservato: di tutte le vie nuove che apriva stendeva le relazioni tecniche, ma non le diffondeva. Io ho un suo dossier dove ci sono tutte le sue relazioni mai pubblicate. È stato trascinato da me alla scuola Gervasutti dove ha fatto per alcuni anni l’istruttore, ma altro non ha mai fatto, proprio perché lui era un solitario in tutti sensi. Il suo contributo consiste in un grande numero di vie aperte, ma da lui mai pubblicizzate

Gian Carlo Grassi. Nella mia lunga carriera ho incontrato un’infinità di personaggi, ma un altro con una passione e una voglia di andare in montagna così totalizzante, come aveva lui, fatico a ricordarmelo. Anzi no, forse solo Patrick Gabarrou e Gaston Rebuffat, tra i personaggi che ho conosciuto, hanno avuto una visione così positiva della montagna. Giancarlo nella montagna vedeva sempre tutto bello e positivo, per lui l’alpinismo era sempre una gioia, mai un dramma. Gli piaceva la ricerca, aveva una voglia continua di andare in montagna a scalare, era fatto così. È stato quello che è andato a pulire tutti i massi della Valsusa e ha creato il bouldering nostrano. In un viaggio in America aveva scoperto il bouldering e lo aveva importato a casa nostra. Ha anche intrapreso un’attività incredibile sulle cascate di ghiaccio in inverno: infinite sono le sue ‘prime’ in questa attività. La sua voglia di scalare era davvero fortissima. Dopo che è diventato guida alpina, lui tornava con i clienti e subito ripartiva e andava ad arrampicare, magari per aprire in solitaria qualche tiro a Caprie. È stato un innovatore, un grandissimo ricercatore di vie nuove. Io ho aperto molte vie nel Vallone di Noaschetta e nei posti meno conosciuti del Gran Paradiso, e sai perché? Perché il primo a cercare novità in quei valloni è stato Giancarlo.

Egli dava anima e corpo alla montagna in tutti i sensi. Aveva come tutti dei difetti: ad esempio era molto permaloso e ha interrotto delle amicizie solo perché non ha digerito alcune parole, ma siamo stati grandi amici, anche se a volte non la pensavamo allo stesso modo. Abbiamo arrampicato molto meno insieme quando lui ha iniziato a fare la guida alpina e a lavorare più intensamente con i clienti.

Per quanto riguarda me stesso, credo di aver dato un contributo all’alpinismo grazie alla voglia che ho sempre avuto di comunicare le sensazioni e le avventure che vivevo in montagna, oltre che a documentare le numerose vie che ho aperto. Non è trascurabile il contributo alla scuola di alpinismo Gervasutti di cui sono istruttore dal 1965.

Forse sei un po’ troppo umile: se Motti ti ha citato, non è solo perché ti voleva bene!

Ero più realizzatore di Gian Piero. Non sono mai stato molto idealista, ma ero molto pratico. Gian Piero infatti mi chiamava Manera Pan e Pera (pane e pietra) e poi diceva scherzosamente che io, se non trovavo abbastanza lungo nelle salite, mi portavo una piccola incudine di fianco al martello così da darmi qualche martellata sui testicoli per trovare più lungo! Tra di noi c’era sempre un continuo sfottò.

Ti va di raccontarmi la Via dei Tempi Moderni, che hai aperto con Gian Piero Motti, Guido Morello e Flavio Leone?

In realtà la via è stata realizzata da Motti, Vareno Boreatti, Flavio Leone e da me al secondo tentativo. È stato il punto di arrivo di un lungo percorso e per capirlo conviene andare indietro nel tempo.

Nel 1946 l’ambiente torinese fu scosso dalla morte di Giusto Gervasutti, tra i suoi maggiori protagonisti, a poca distanza da un altro grande alpinista, Gabriele Boccalatte.

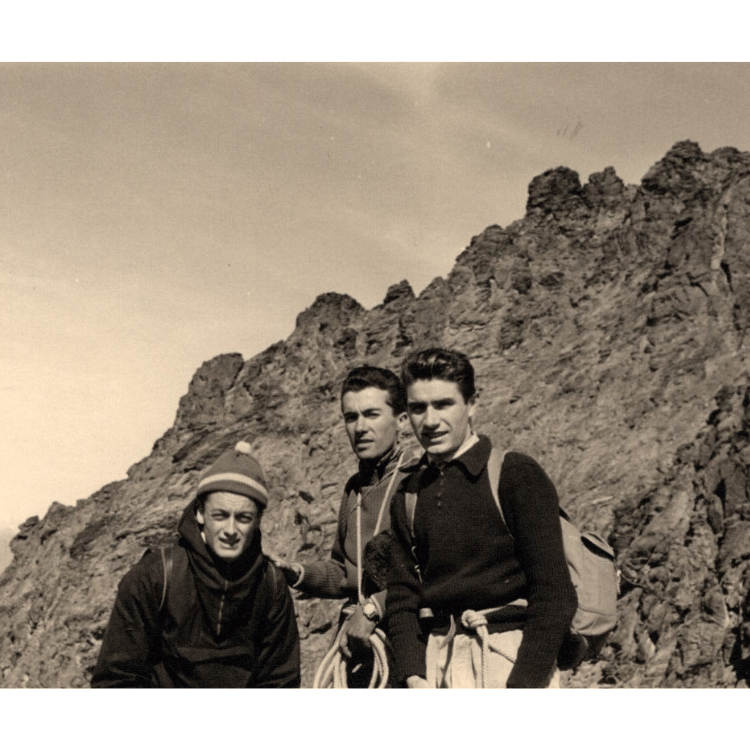

Dietro Gervasutti ci fu però una nuova generazione di scalatori completamente diversi dai protagonisti dell’ante-guerra, che per la maggior parte appartenevano al mondo borghese. Nel dopo Gervasutti a Torino, infatti, gli scalatori erano tutti proletari, gente che lavorava in fabbrica, come Rossa, Mellano, Rabbi, Fornelli… Furono loro a rappresentare l’alpinismo degli anni ’50 e ’60. A metà degli anni ’60 questi alpinisti diminuirono la loro attività e arrivarono due personaggi: prima Gianni Ribaldone e poi Paolo Armando, che sembravano destinati a creare il nuovo capitolo dell’alpinismo torinese.

Purtroppo entrambi morirono in montagna e verso la fine degli anni ’60 spiccarono Gian Piero Motti, Manera e successivamente Giancarlo Grassi.

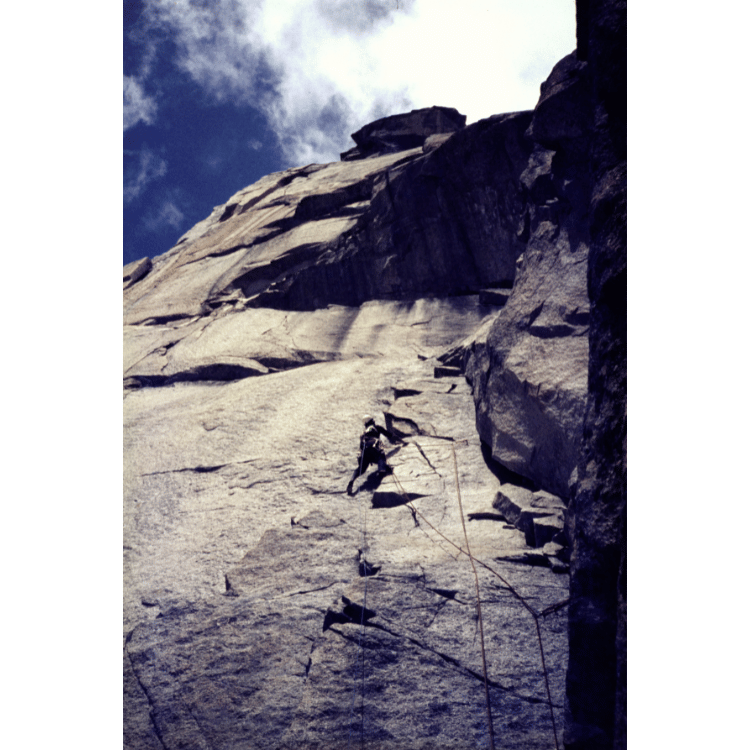

Nei primi anni ’60 arrivarono dall’America dei nuovi protagonisti, che nel Monte Bianco tracciarono vie con difficoltà superiori a tutte quelle realizzate in precedenza: era un nuovo modo di concepire l’arrampicata.

Noi, e soprattutto Motti, cominciammo allora a seguire questo fenomeno, ponendo maggior attenzione su quello che capitava altrove: nel mondo.

Iniziò a formarsi in noi una mentalità diversa rispetto a quella dell’alpinismo classico e soprattutto eroico. Cominciammo a pensare che si poteva trovare la grande avventura anche sulle pareti più vicine, quelle che non arrivano a una cima celebre, ma che esistono sui fianchi delle valli. Iniziammo così a cercare qualche cosa che ci consentisse di sviluppare queste nuove idee.

Nel 1967 partimmo indipendentemente, io con due compagni e Gian Piero con altri due, per tentare una nuova via su una parete in Valle di Lanzo. Ci incontrammo per caso nel bosco e scoprimmo di avere lo stesso obiettivo. Ci aggregammo e aprimmo la nuova via. Da lì iniziò la collaborazione tra me e Gian Piero. Ci eravamo già conosciuti alla scuola di alpinismo Gervasutti, ma non avevamo mai arrampicato insieme. Da quel momento nacque la nostra cordata e insieme ci mettemmo alla ricerca di un nuovo orizzonte: un nuovo terreno per poter vivere avventure importanti anche a bassa quota e non solo in alta montagna. Fino ad allora le pareti di bassa quota erano considerate solo palestre per l’allenamento all’alta montagna.

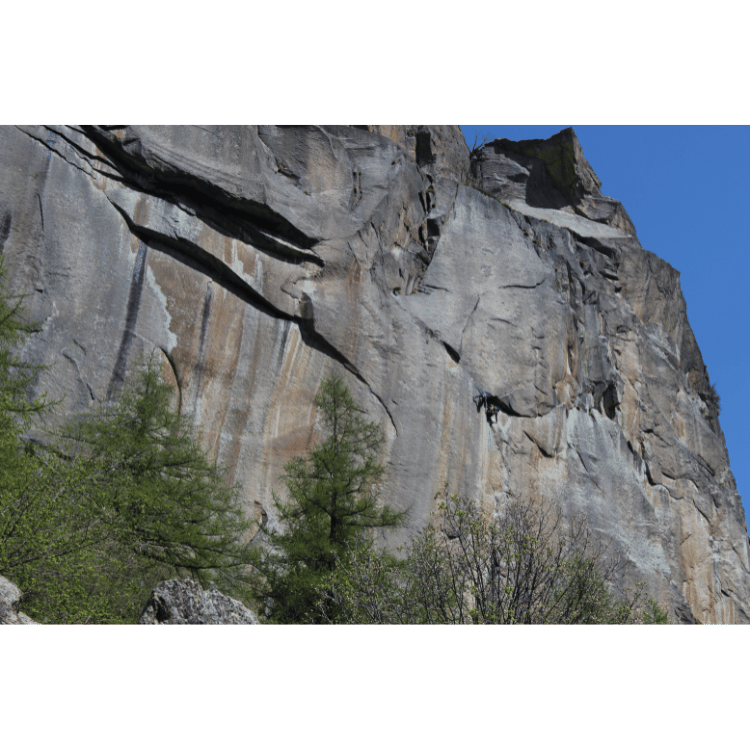

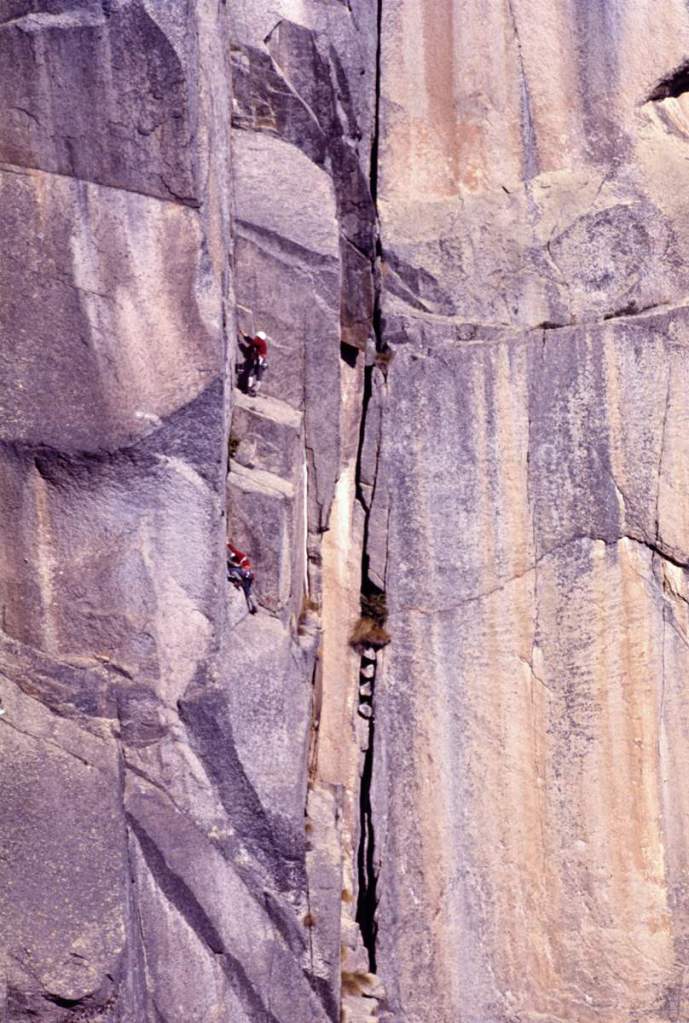

Quindi, grazie al materiale informativo che arrivava dalle riviste francesi, inglesi e americane, cercammo delle pareti per vivere la grande avventura, anche se terminavano non su una cima, ma dove crescevano ancora gli alberi, a bassa quota. Prima siamo andati in Val Grande di Lanzo, dove abbiamo realizzato salite bellissime, ma non era quello che cercavamo. Volevamo qualcosa di più complicato, di più intenso, che ci impegnasse al massimo. Un giorno a me sono venute in mente le pareti della Valle dell’Orco, quelle che ci sono sopra la strada di Ceresole, pareti che fino ad allora ci eravamo limitati a guardare, ma che consideravamo troppo difficili da salire senza largo uso di chiodi a pressione. Poi, con le esperienze vissute scalando, mi sono convinto che lì si sarebbero potute salire delle vie in modo diverso. Decisi di fare un tentativo e andai una sera al CAI Torino per cercare un socio. Incontrai Gian Piero e gli dissi “vorrei andare a tentare una via sulle pareti sopra la strada che porta a Ceresole Reale”. Lui si mise a ridere e mi rispose “sono andato lì questa settimana col cannocchiale e ho già visto dove potrebbe passare questa via!”. Il sabato successivo partimmo per tentarla, ma dovemmo rinunciare a metà parete, perché a Gian Piero, nel tentativo di praticare un foro per un chiodo a pressione, sfuggì di mano l’unico punteruolo che ci eravamo portato appresso.

Tornammo 15 giorni dopo e tracciammo la Via dei Tempi Moderni. È stato l’inizio del boom dei Dirupi di Balma Fiorant (ora Caporal), quello che ha avviato tutto.

Gian Piero aveva già in mente il nome della via e io, scherzando, con l’entusiasmo della bella salita, mi sono detto che quella parete era più piccola di quella del Capitan californiano, ma era altrettanto bella, quindi ho proposto un grado più basso della scala gerarchica militare: Caporale, e Caporal fu.

In breve Caporal e Valle dell’Orco divennero celebri. Pubblicavamo parecchio e abbiamo iniziato a fare pubblicità, perché eravamo entusiasti. Poi abbiamo aperto altre vie e così via.

Ma Gogna nel suo libro Visione Verticale scrive che la Via dei Tempi Moderni non è stata la prima salita con i nuovi sentimenti del Nuovo Mattino. Qual è stata, allora?

Non saprei. Certo quei sentimenti erano già nati prima e ci spinsero alla scoperta delle Prealpi Francesi avviata nel 1971 (siamo stati i primi italiani).

A parte il fatto che allora non sapevamo neanche cosa volesse dire Nuovo Mattino, appellativo che nasce dal titolo di un articolo di Gian Piero sull’alpinismo californiano scritto due anni dopo. La via dei Tempi Moderni però è stata totalizzante per avviare il nuovo orizzonte. Ma quello spirito esisteva anche prima.

Perché è stata totalizzante per voi?

Perché abbiamo vissuto un’avventura più impegnativa, più completa che non quelle vissute sulle altre pareti, e perché su quei Dirupi abbiamo scoperto che c’era ancora un mondo da scoprire.

Nello stesso libro Alessandro Gogna scrive che il testo di Motti I falliti è una denuncia e il Nuovo Mattino è una possibile soluzione. Sei d’accordo con questa riflessione?

Non saprei rispondere esattamente perché nel testo I falliti Gian Piero scrive come uno che è passato attraverso una crisi e da questa crisi ne è uscito. Quindi la denuncia è effettivamente tale, perché in quell’articolo espone il rischio che lo scalatore venga preso talmente tanto dall’alpinismo, che non vede più null’altro e diventa schiavo di questa attività.

Egli scrive come uno che è uscito da questo pericolo. In realtà non ne è mai uscito del tutto, perché periodicamente aveva dei momenti di crisi, che poi lo hanno portato a quello che infine è successo.

I falliti è del ’72, come il Caporal, quindi la Via dei Tempi Moderni per Gian Piero rappresenta l’uscita dalla crisi paventata nell’articolo I falliti, perché in quell’autunno su quella via lui ha trovato la soluzione che cercava. Quindi in effetti è vero che il Nuovo Mattino rappresenta un’uscita dal rischio paventato nell’articolo I falliti.

Motti scrive che gli piaceva il tuo scegliere ‘pareti più selvagge e feroci, dove sembra rifugiarsi quell’atmosfera di cui si parlava’. Perché la scelta di rifugiarsi e perché proprio in queste pareti?

Prima di tutto lui dice che ci si rifugiava, ma io non mi rifugiavo, io andavo in montagna, su quelle pareti, per salirle, non era una fuga per me, ma piuttosto una mia conquista personale. Perché faceva parte della mia visione. Da buon bastian contrario amavo la ricerca del problema per poi risolverlo e andavo dove non andavano tutti gli altri, io mi realizzavo in quel modo, giusto o sbagliato che fosse, e ciò mi dava soddisfazione.

A quale via sei più affezionato e perché?

Sicuramente la mia più bella avventura in montagna è stata la salita del Changabang nell’Himalaya del Garhwal.

Cos’hai provato lì? Come ti ha segnato quella salita?

Diciamo che è stato il completamento della mia carriera alpinistica. Tanto che, dopo l’ultima doppia che ha condotto me e Castiglia sul ghiacciaio, la prima cosa che ho fatto è stata mettermi a piangere, e io non avevo mai pianto, ma ero davvero emozionato. Ho fatto qualcosa che per me è molto importante, ero riuscito a tornare salvo dopo momenti anche rischiosi e di grande impegno. Ricordo che ho abbracciato tutti, una reazione che non rientra certo nel mio carattere.

Cosa ti sei portato da questa esperienza? Cosa ti ha insegnato?

Mi ha insegnato come si vive a certe quote, per esempio, ma quello non è una questione interiore. Ricordo che durante il rientro dicevo al mio amico “sono soddisfatto della mia attività, devo scrivere qualcosa, anche un libro, per raccontare le mie sensazioni”. Sono passati 20 anni, ma poi l’ho scritto.

Come mai così tanto tempo?

Perché forse non ero ancora maturo per scrivere qualcosa di così importante e quindi l’ho sempre rimandato, finché a un certo punto sono entrato nell’ottica e mi sono messo lì con santa pazienza.

Ma dimmi: negli scritti, nei libri, riesci veramente a dire tutto o ci sono certe cose che ti rimangono dentro e vuoi che restino solo lì?

Io cerco di dire tutto quello che sento, sempre, perché nello scrivere ci sono due grossi rischi, secondo me: quello di scivolare nell’autocelebrazione e quello di perdersi nella retorica. Io ho sempre cercato di tenermi lontano da entrambe, anche se non so se ci sono riuscito del tutto.

Oggi di autocelebrazioni ne sentiamo e ne vediamo parecchie…

Purtroppo sì, ma temo in qualche modo di essere stato anch’io qualche volta autocelebrativo. Chissà…

I legami che si creano in montagna secondo te sono mera opportunità oppure esiste la vera amicizia che lega due compagni di cordata?

Dal mio punto di vista è un 50 e 50.

Perché esiste sì un legame di amicizia che ti fa star bene con delle persone, però esiste anche la necessità di avere il compagno per poter realizzare la salita.

Io non avrei mai arrampicato, in una via impegnativa importante, con persone che non conoscessi bene. La maggior parte delle salite le ho fatte con dei grandi amici.

Diciamo che è 40 l’opportunità e 60 l’amicizia, vah, è più giusto.

Anche al Changabang.

Sì. Ma lì c’è stata anche una grossa delusione per me in fatto di rapporti personali. Il mio punto di forza per riuscire a salire il Changabang era Isidoro Meneghin, perché erano due anni che arrampicavamo molto assieme e riuscivamo a fare grandi cose grazie alla nostra abilità tecnica, ma anche perché ci capivamo benissimo nell’arrampicata. Quindi il mio compagno ideale era lui.

Purtroppo però, non appena Isidoro si è trovato a dover vivere in comunità con gli altri, è sparito. Si è limitato a portare i carichi da un campo all’altro. E allora ci fu Lino Castiglia, un bravo alpinista che conoscevo da tanto tempo e con cui avevo già arrampicato. La nostra vera amicizia, però, è nata proprio in spedizione.

Se adesso avessi 25 anni, cosa ti mancherebbe del tempo passato?

Ah, non lo so. A questo proprio non so risponderti, perché avrei una mentalità diversa, probabilmente farei anch’io quello che fanno i giovani adesso. Ma posso dirti che se dovessi nascere un’altra volta, rifarei le stesse cose.

Ti porteresti dietro il perforatore?

Probabilmente no. Diciamo che l’alpinismo di oggi non mi entusiasma come mi ha entusiasmato l’alpinismo del passato, quello che ho vissuto. Ma forse questo è solo perché sono vecchio e non sono più in grado di fare nulla di importante se non vivere di ricordi.

Cos’è che non va secondo te?

Non è che non mi piace o non mi vada, è che le opportunità che ho avuto io non ci sono più, sono state sfruttate. Per cui se uno è giovane e non conosce queste opportunità, o le conosce solo attraverso la letteratura alpinistica, non sono completamente sue e allora si deve adattare a quello che ti offre l’attività attuale.

Io ho vissuto quelle opportunità e le ho sfruttate ampiamente. Se dovessi essere venticinquenne con la mentalità di uno di 86 anni, mi mancherebbero. Se fossi solo venticinquenne senza quella mentalità, allora probabilmente non mi mancherebbero.

Io ho vissuto un mondo molto fortunato dell’alpinismo, per due motivi fondamentali. Uno perché ho vissuto il passaggio dall’assicurazione tradizionale a spalla all’assicurazione dinamica, quindi sono stati ridotti i rischi per lo scalatore. L’altro è che allora c’erano un’infinità di opportunità e

come diceva Livanos: “le cattedrali erano state salite tutte, ma le cornici delle cattedrali erano ancora tutte da salire”.

Quindi c’era da spaziare arrampicandosi anche sulle cornici.

E adesso di cattedrali e cornici ce ne sono?

Ce ne sono ancora, basta inventarle o cercarle altrove. C’è ancora un mare di montagne nel mondo che non sono state esplorate.

Quindi ci sarà un altro Nuovo Mattino, secondo te?

Ma certo che ci sarà, ce ne saranno sempre. Del resto anche Alessandro Gogna ha scritto 100 nuovi mattini.

È sempre un Nuovo Mattino per i giovani, basta che lo riescano a vedere.

Grazie a Andrea Giorda per il contatto!

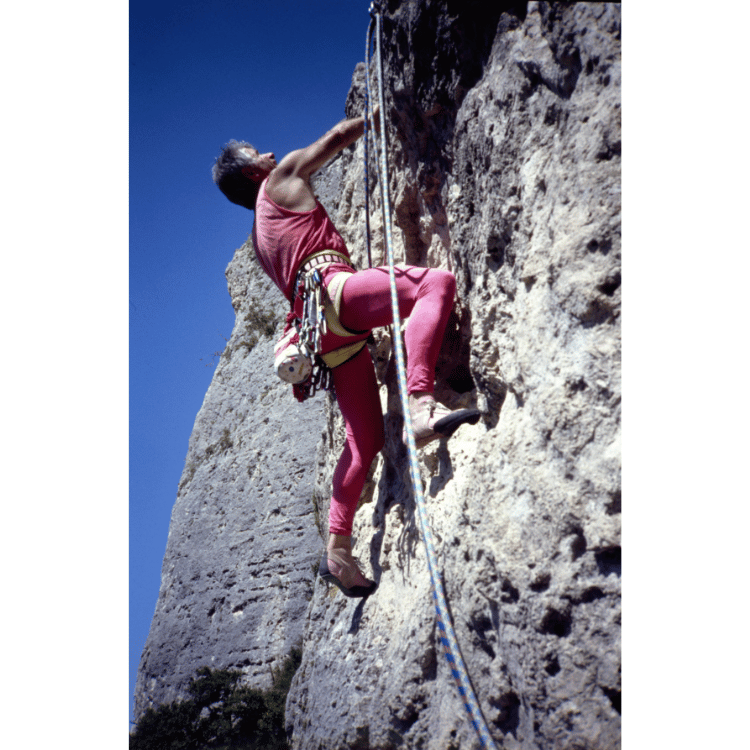

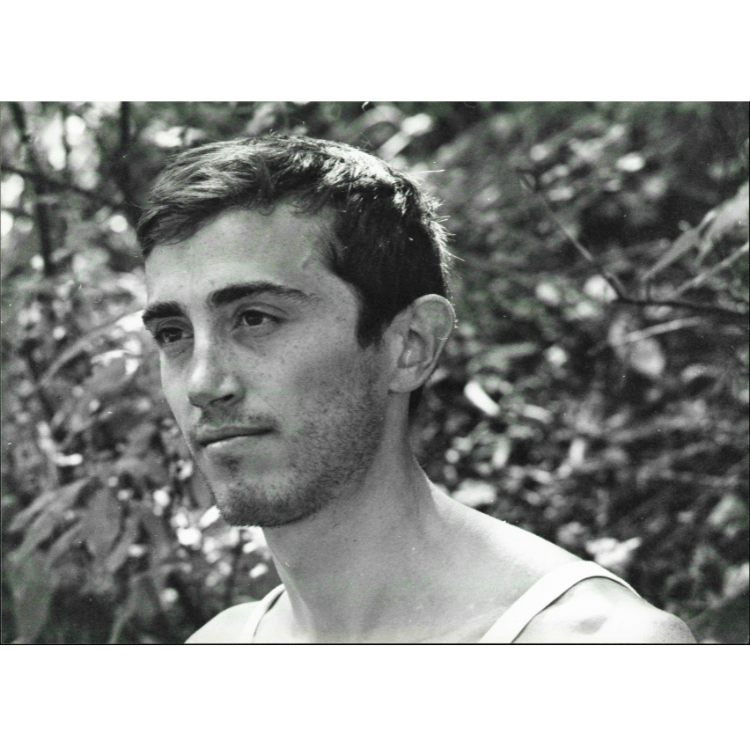

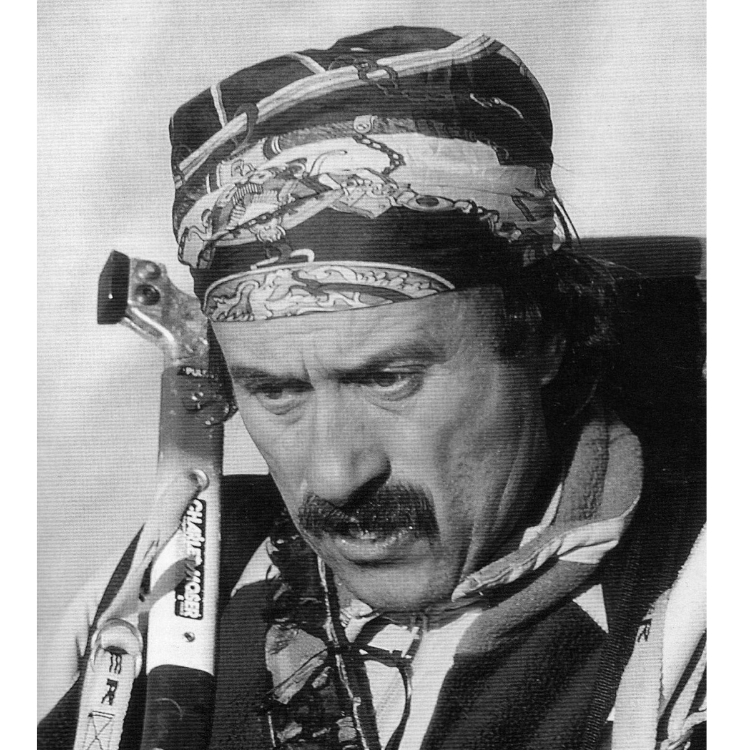

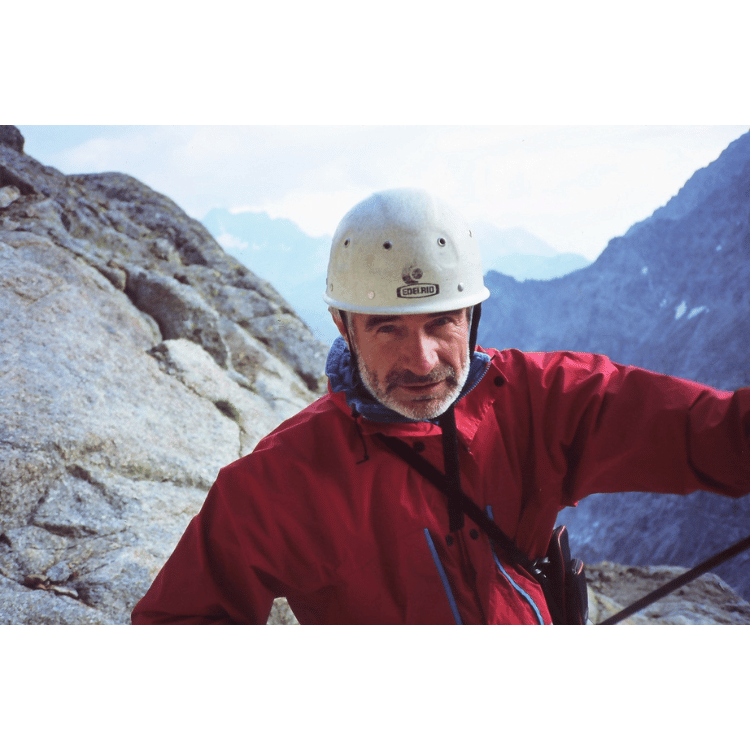

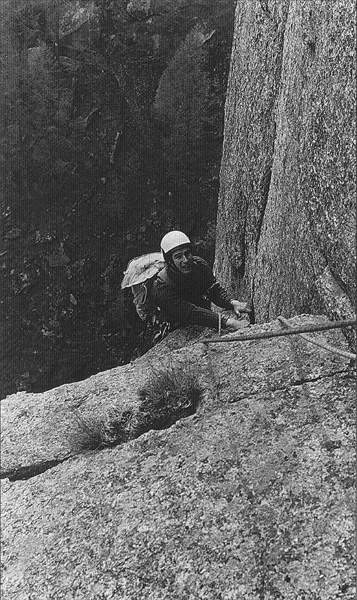

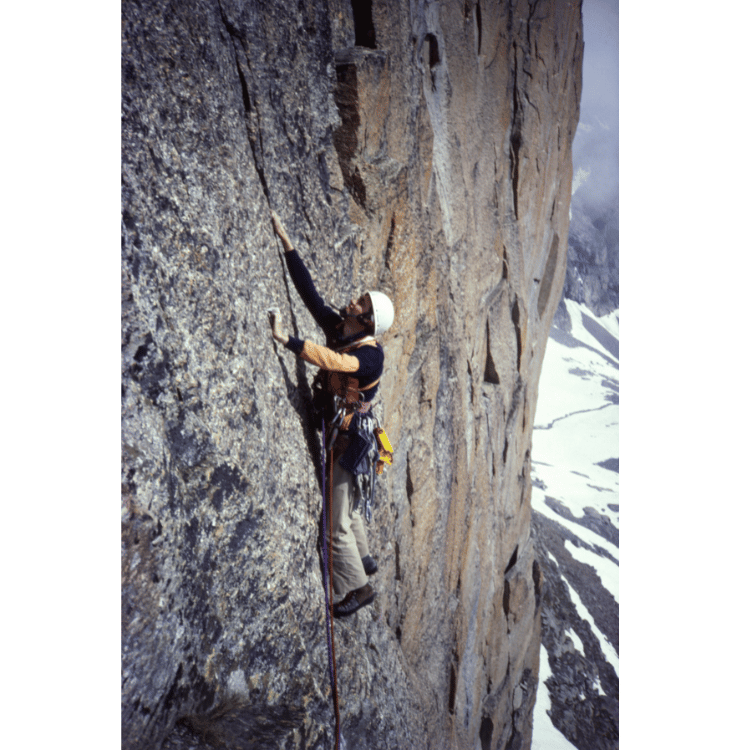

[In copertina Ugo Manera nel 1984, Bindu Gol Zom Hindu Kush Pakistan]

Di’ la tua!