Ascoltare Maurizio è stato un po’ come guardare un documentario da cui non riesci a staccarti neanche per una pausa.

Nei suoi racconti le informazioni incalzano, si susseguono senza sosta, e il racconto pian piano prende forma in una vera e propria storia che parla di evoluzione, di punti di vista, di cambiamento, di modi di pensare e agire, in piena libertà, come sempre succede in alpinsimo.

Maurizio ha dedicato gran parte della propria carriera alla Sardegna e ai suoi gioielli di arrampicata, ma c’è molto altro da svelare di questo alpinista, attrezzatore, arrampicatore sportivo, accademico, divulgatore…

Innanzitutto mi piacerebbe sapere chi è Maurizio?

La mia storia è abbastanza conosciuta, anche perché io sono praticamente un pubblicista, quindi da sempre scrivo articoli su riviste, guide, libri…

Nasco come alpinista e ho iniziato ad andare in montagna con mio padre quando avevo 9 anni. Poi lui è mancato di malattia quando ne avevo 14 e da allora ho proseguito come autodidatta ad arrampicare: non ho frequentato nessun corso, ho fatto le mie prime esperienze con dei compagni di scuola, per gioco.

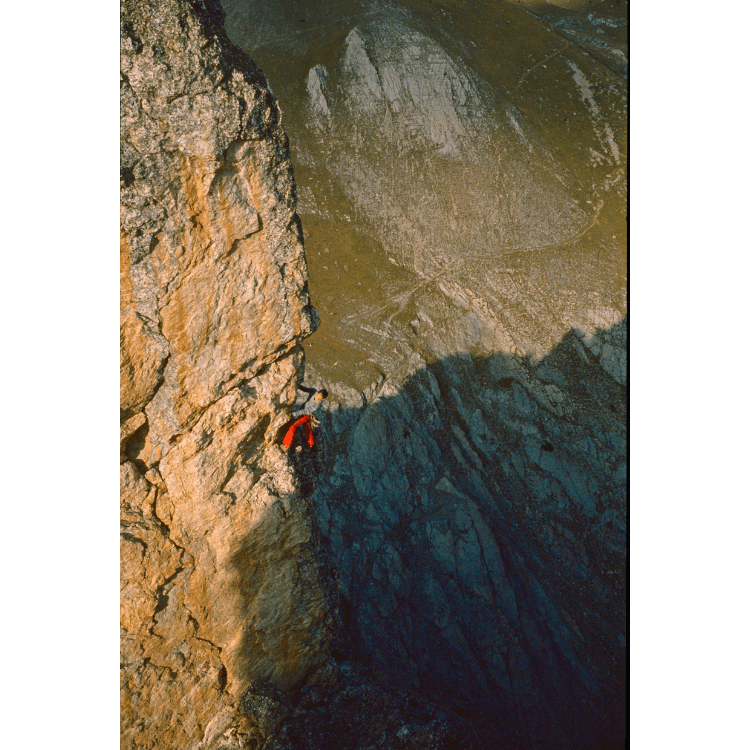

La mia città natale è Torino e successivamente la mia storia si è spostata in Sardegna, dove ho attrezzato vie e falesie, ho contribuito alla divulgazione dell’arrampicata sportiva e ho fatto conoscere questo magnifico posto a tutti i climber del mondo grazie ai miei parecchi libri.

La mia storia poi comprende la carriera alpinistica e da arrampicatore sportivo in Italia e in molti altri paesi.

In Sardegna sei andato per seguire la famiglia, per lavoro o semplicemente per una tua scelta personale?

Qui sono stato mandato per fare il servizio militare. Quando è mancato mio padre ho dovuto cominciare a lavorare molto presto. Mia mamma era assistente sanitaria, non riusciva a mantenerci, quindi iniziai a lavorare a 16 anni e nel frattempo frequentavo la scuola, mi sono diplomato e dovetti fare il servizio militare. Chiesi di restare in Piemonte, ma mi mandarono in Sardegna e lì ho iniziato a esplorare l’isola.

Quindi ti sei innamorato del posto e sei rimasto?

Mi innamorai anche della mia futura moglie.

In quel periodo riuscivo a scalare e ho conosciuto degli arrampicatori isolani, che erano pochissimi. Durante le libere uscite andavo a scalare con loro e tra questi c’era quella che poi è diventata mia moglie: ci siamo fidanzati prima che mi congedassi, però sono comunque tornato a Torino per continuare il mio lavoro lì. Poi mi trasferii definitivamente in Sardegna.

Infatti tu hai scritto anche più di una guida della Valle dell’Orco, giusto? Perché tu hai iniziato a scalare in quelle zone.

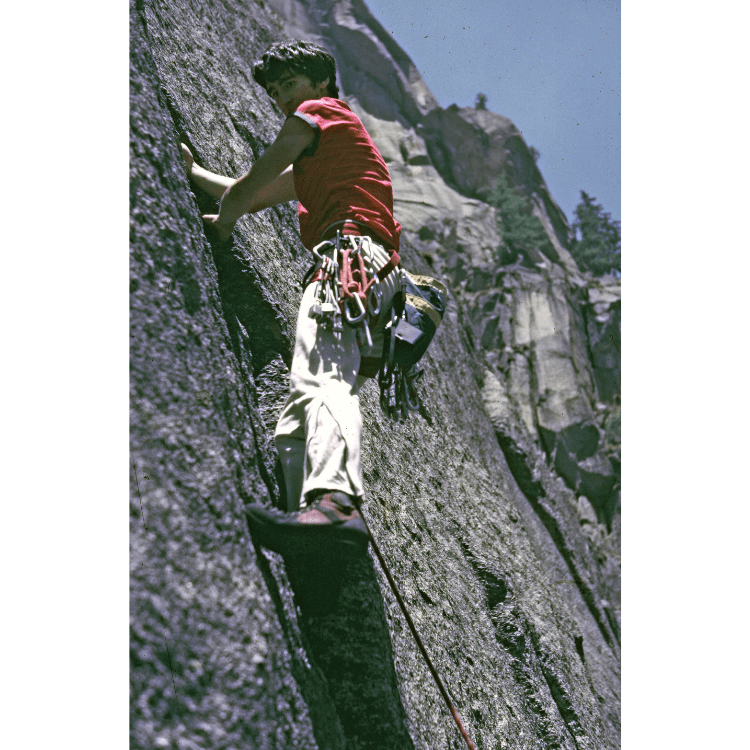

Io ho iniziato ad arrampicare nel 1981 (anche se qualche scalata l’avevo già fatta dal 1977) sulle vie e nelle falesie della Val di Susa, che è un po’ la culla dell’arrampicata sportiva, perché, nonostante quello che si dice, l’arrampicata sportiva non è nata nel 1985, ma ben prima…

Poi mi sono spostato in Valle dell’Orco, dove si arrampicava in modo tradizionale, e lì mi sono formato, soprattutto sul granito. La mia prima via l’ho aperta nell’’82 in Val di Susa, alla Cava di Borgone, che è un posto storico valorizzato da Giancarlo Grassi.

In quel periodo frequentavamo anche la Valle dell’Orco: eravamo ragazzi, non avevamo ancora 18 anni, senza formazione da corsi. In quel periodo era uscito quel famoso libro di Alessandro Gogna 100 Nuovi Mattini e per la nostra generazione è stata veramente un’ispirazione.

Ricordo che ho conosciuto Alessandro quando avevo appena 20 anni e mi ha proposto di scrivere la prima guida della Valle dell’Orco: lui era diventato editore e cercava dei ragazzi che scrivessero guide. Quello è stato il mio primo libro e lui mi ha dato la possibilità di pubblicarlo.

Hai conosciuto anche altri della Valle dell’Orco, arrampicatori che magari hanno contribuito alla tua formazione?

Sai, non era come oggi, non c’erano i social e altri canali di informazione, quindi la comunicazione tra gli arrampicatori era minima, avveniva soprattutto attraverso delle lettere. Immagina un po’: io addirittura battevo a macchina le lettere, che inviavo anche alle arrampicatrici famose, come Silvia Metzeltin, Annelise Rochat e altre.

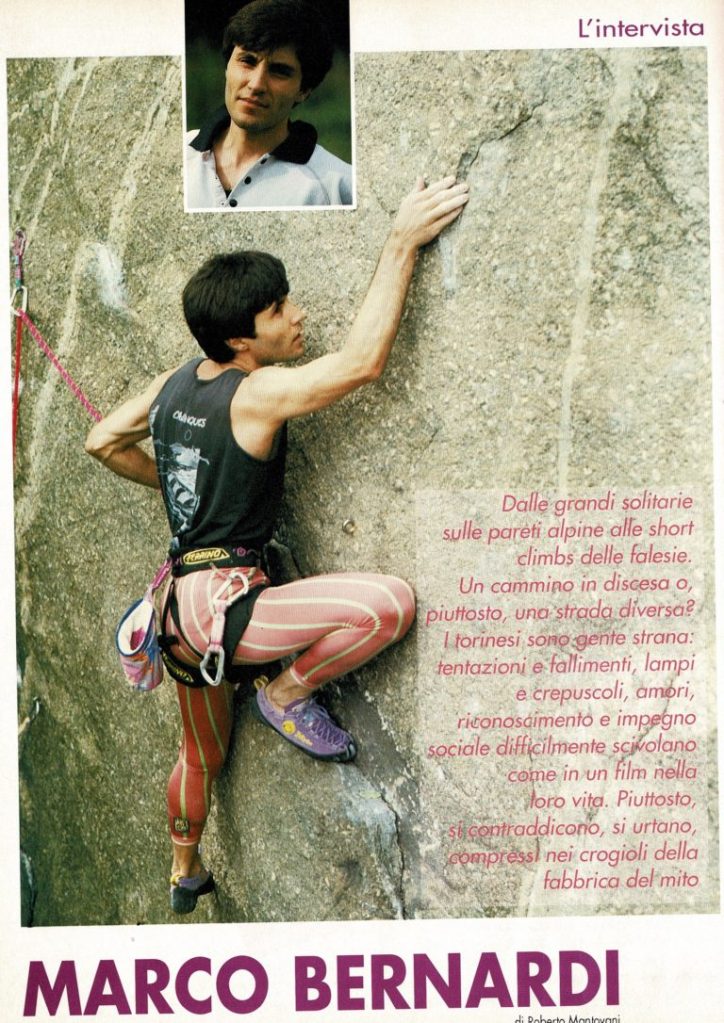

L’arrampicatore che in quel periodo rappresentava per noi una fonte di ispirazione era Marco Bernardi, un alpinista molto forte che aveva scalato con Grassi, aveva salito El Capitan… per noi era inarrivabile. Aveva un livello decisamente superiore, un po’ come Manolo nella nella zona del Nord-Est, no?

Ho conosciuto Bernardi quando avevo 18 anni: poi mi aveva invitato ad arrampicare con lui e per me è stato un onore.

Dal punto di vista intellettuale sicuramente Gian Piero Motti, Giancarlo Grassi e Alessandro Gogna erano le mie figure di riferimento, perché hanno scritto libri che ho letto dopo aver divorato quelli di Bonatti quando avevo 12 anni.

Quindi hai notato subito questa evoluzione dell’arrampicata e dell’alpinismo, perché dai libri di Bonatti sei passato a quelli di Motti e della nuova generazione: cos‘hai pensato di questo cambiamento? Ti attraeva questo nuovo tipo di alpinismo e arrampicata?

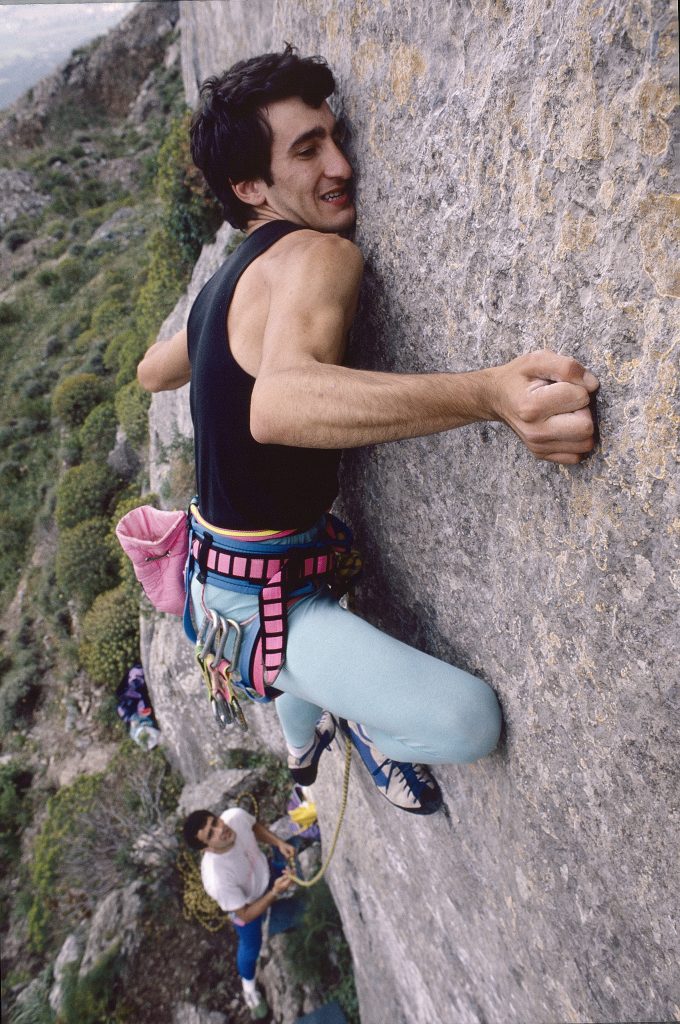

Devi pensare che eravamo un gruppo di ragazzi trasgressivi: arrampicavamo con la calzamaglia, senza casco, andavamo in Monte Bianco senza equipaggiamento, partivamo per le vie di Piolà con la maglietta, avevamo le scarpette e non più gli scarponi… Per noi era tutto un atteggiamento di rottura verso la vecchia generazione, che era quella di Bonatti: nella mia zona c’erano alpinisti di riferimento che si rifacevano a quella corrente di pensiero e per noi erano ‘i vecchi’.

Marco Bernardi per noi rappresentava il nuovo e infatti poi è stato lui, tra le altre cose, il promotore delle gare di arrampicata sportiva, dell’alta difficoltà che allora si stava imponendo. Forse qualcuno ricorda che su una rivista in quegli anni uscì un articolo dal titolo Settimogradisti parassiti sociali: così ci vedevano ‘i vecchi’.

Si era costituito un gruppo di ragazzi ribelli torinesi, di cui forse io ero un po’ l’intellettuale, quello che leggeva i libri di Motti e di Grassi, che scriveva sulle riviste… Mi sembrava importante anche nell’ambito dell’arrampicata sportiva mantenere un aggancio con la cultura, con la tradizione alpinistica, e ancora adesso sono quello che scrive i racconti di quei tempi.

Portavo sempre con me la macchina fotografica e grazie a questo ho una documentazione sterminata di quegli anni che i miei compagni non hanno. All’epoca erano in pochi a scalare con la macchina fotografica al collo.

Leggevi Motti, ma lui non vedeva proprio di buon occhio l’arrampicata sportiva. È corretto?

Sì, ma c’è anche da dire che noi siamo arrivati circa 10 anni dopo il Nuovo Mattino teorizzato da Motti, quindi noi facevamo già parte di una generazione successiva.

Il Nuovo Mattino è stato importante perché ha rappresentato un momento di rottura con la vecchia concezione della scalata, nel senso che propugnava un’arrampicata slegata dal dolore, dal rischio, dalla sola fatica, dal raggiungimento della vetta. Noi abbiamo assorbito quelle idee, le abbiamo fatte nostre, e infatti noi andavamo più volentieri ad arrampicare in Valle dell’Orco o in Verdon piuttosto che in alta montagna.

Eravamo attratti dalle idee che aveva introdotto in Italia Gian Piero Motti, quelle che arrivavano dall’arrampicata californiana, dall’Inghilterra, dalle Prealpi francesi… Sono state idee che ci hanno ispirati.

Io leggevo tutte le riviste italiane, ero abbonato alle riviste francesi, inglesi e americane, nel gruppo ero quello più informato.

Il Nuovo Mattino, come dici tu, ha rotto con il passato, però voi siete andati oltre, siete entrati nel mondo dell’arrampicata sportiva. Ma siete legati anche all’arrampicata tradizionale…

Sì, noi abbiamo cominciato così, l’arrampicata sportiva è venuta dopo, però per quanto mi riguarda c’è stato un episodio che mi ha un po’ sbilanciato: mentre i miei compagni si sono votati all’arrampicata sportiva, io ho avuto un brutto incidente nell’’83, in cui ho rischiato di perdere delle dita di una mano ripetendo una via in Valle dell’Orco liberata da Manolo e Bassi. Durante la salita il mio compagno è caduto e, dato che allora si faceva sicura sulla sosta, le mani mi sono entrate nel discensore e mi sono praticamente maciullato le dita.

A quel punto lì mi sono detto “io con l’arrampicata sportiva ho chiuso” e mi sono dedicato all’alpinismo, alle cascate di ghiaccio per ben tre anni prima di capire che potevo ancora fare qualche cosa. Così ho perso il treno, diciamo, dei vari Andrea Gallo, Giovannino Massari e Marco Bernardi, arrampicatori del mio gruppo. Non ero certo bravo come loro, ma sicuramente avrei risparmiato tre anni, che in quell’epoca di grandi cambiamenti erano un tempo enorme.

Nella sfortuna ne sei comunque uscito alla grande.

Sì, ma poi la mia vita è cambiata drasticamente. Tornato dal servizio militare, a Torino ho trovato lavoro in una tipografia, che non mi piaceva. In Sardegna avevo conosciuto questa ragazza di cui mi ero innamorato e ho deciso di fare il passo: ho lasciato tutto e da Torino sono partito con la macchina di mia mamma per venire qua in Sardegna. Da allora la mia vita è cambiata: si è spostata soprattutto sull’esplorazione e sull’apertura di vie.

Rimpiangi qualcosa?

Certo mi piacerebbe fare qualche via di roccia in Patagonia, oppure esperienze in montagna che non ho mai fatto, ma ammetto che ho sempre avuto una vita intensissima, anche con parecchi incidenti dove ho rischiato la vita, quindi posso ritenermi fortunato.

E c’è qualcosa che non rifaresti?

Non lo so. Io sono un arrampicatore un po’ atipico, perché non sono fedele alla linea come tanti altri, non ho uno stile in particolare: ho voluto provare un po’ tutto. Quindi mi sono lasciato trasportare dai periodi, dalle stagioni della vita, da quello che mi piaceva più fare.

Ho sempre cercato di fare quello che era nelle mie possibilità.

Quindi non hai uno stile preciso?

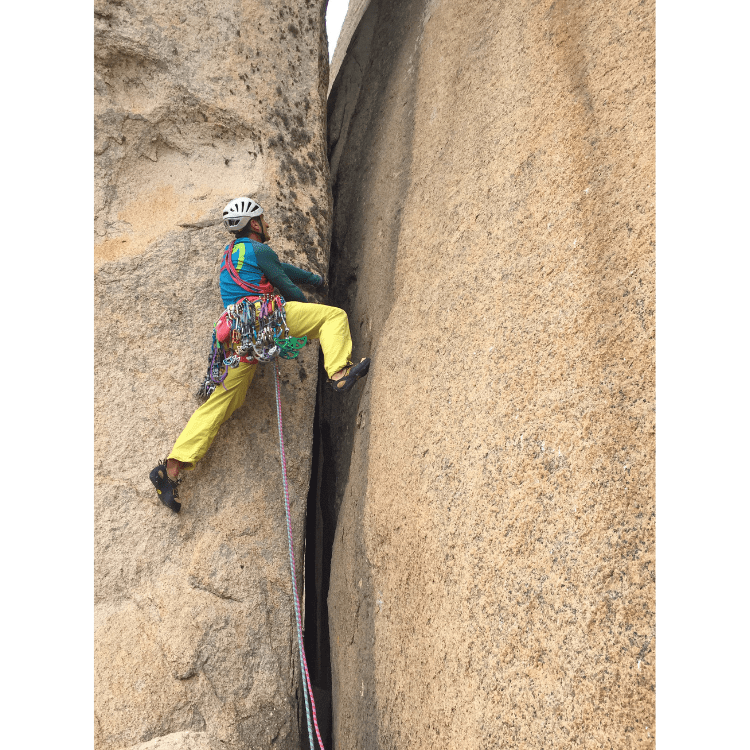

No, non ce l’ho. Mi hanno appiccicato questa etichetta di chiodatore perché ho attrezzato tantissime vie e falesie qua in Sardegna, ma io sono iperattivo e non mi piace stare con le mani in mano. Qui non ci sono grandi montagne e mi sono dedicato a salire tutte le più alte pareti della Sardegna, poi dal 2005 mi è tornato l’amore verso il trad, grazie soprattutto ai miei viaggi in Inghilterra. Non ho tralasciato l’arrampicata sportiva, ma dal 2010 ho abbandonato l’alta difficoltà in questo stile e la ricerca di aumentare il grado lavorando le vie. Adesso arrampico soprattutto per diletto, senza particolari obiettivi.

Cosa significa per te salire una parete?

Significa innanzituto cercare di essere fedele a dei principi etici. Per me questo è molto importante. All’inizio, soprattutto qui in Sardegna, non lo sono stato sempre, ma bisogna anche guardare il contesto. Per esempio sull’Aguglia di Goloritzè, famosissima, ho aperto una via che ha migliaia di ripetizioni, si chiama Sole incantatore, e l’ho aperta da solo calandomi dall’alto. Poi da quel momento ho cambiato rotta e mi sono dato dei principi. Mi sono detto “ora le vie di più tiri le apro dal basso, come si fa in alpinismo, senza fare artificiale, cercando di essere fedele a un’etica”.

Però, come ti dicevo, in quel periodo non era così importante se dall’alto o dal basso. Molti scalatori, anche bravissimi, aprivano dall’alto per fare più in fretta. Dopo è diventato più importante seguire dei principi. C’è voluto del tempo per capire: certo con gli occhi di oggi certi concetti sembrano ovvi, ma allora non lo erano.

Cerco in ogni campo, nell’arrampicata sportiva, per quanto riguarda le vie lunghe aperte dal basso, nel trad climbing (mi piace particolarmente l’on sight), di essere fedele ai principi più etici possibili di quella disciplina. Sembra un’affermazione elementare da capire, però non per tutti è così ovvia.

Quando parli di vie sportive aperte dall’alto, intendi monotiri o multipitch?

Multipitch. Oggi uno potrebbe dire “che orrore, si cala dall’alto per aprire una via!”, però bisogna pensare che io ho iniziato ad arrampicare su questo tipo di vie in Verdon, nel 1982/83: erano le prime ripetizioni da parte di italiani, e quelle vie venivano aperte dall’alto. Quindi quelli erano i miei riferimenti.

Quando io e i miei amici ci siamo poi spostati, io in Sardegna e altri in posti diversi, ci è parso naturale calarsi dall’alto per aprire delle vie multipitch.

In Italia però si tende a mantenere un certo collegamento con la tradizione alpinistica e mi piace rispettarla, quindi, quando devo aprire una via lunga di qualsiasi grado, io salgo dal basso, senza fare passi d’artificiale, cercando di essere fedele a dei principi abbastanza severi.

Adesso è dunque questa la tua etica?

Sì. Anche se apro delle vie che sono molto popolari, come Marinaio di foresta che conta migliaia di ripetizioni, io le apro dal basso. È più semplice calarsi dall’alto e non avrei avuto problemi a dover trovare dei compagni che mi accompagnassero, ma ora scelgo questo tipo di apertura, perché mi piace così.

© Michela Grimal

© Michela GrimalDato che stiamo parlando di aperture, mi spieghi la differenza tra uso del trapano e uso indiscriminato del trapano?

Se ti carichi a peso, se usi una staffa… A qualcuno possono sembrare dettagli insignificanti, ma in realtà c’è molta differenza: sono questioni che capisci quando fai esperienza di chiodatura. Il trapano è uno sviluppo di quello che era il piantaspit a mano. Anch’io ho aperto delle vie, in Dolomiti e altre montagne, in cui mi fermavo in qualche modo, tiravo fuori il piantaspit e poi impiegavo 20 minuti per fare il buco e mettere lo spit.

Poi è arrivato il trapano, appunto, e chiaramente tutto è diventato più comodo, però anche in questo caso mi sono dato delle regole: una volta piantato lo spit, devo per forza fare un tratto in arrampicata libera.

Questo determina che tu puoi salire solo dove hai la capacità di farlo, proprio perché ti imponi di non mettere un chiodo dietro l’altro. Se non hai la capacità di fare quel tratto in libera, devi tornare indietro. Ecco, questa è già una prima regola di base.

La seconda regola è quella che ci siamo dati in questo gruppo di apritori, di cui faccio parte e che si è ispirato inizialmente a dei caposcuola svizzeri: aprire senza calarsi dall’alto e non esplorare la via preventivamente. Ad esempio salire lungo una fessura, scendere e risalire piantando gli spit sulla placca: questo non lo abbiamo mai fatto, ce lo siamo vietato.

Perché in fessura, ad esempio, si possono posizionare i friend.

Sì, esatto.

Però ci sono degli apritori che lo fanno, perché per loro non sono importanti queste regole, quindi magari arrivano sotto un tratto difficile, vedono che possono scantonare un po’ a destra e un po’ a sinistra e poi dicono “ah, però era più bello salire sulla placca”, e allora spostano i chiodi e piantano spit sulla placca, ma calandosi dall’alto.

Noi abbiamo dei principi e questo cambia tantissimo le cose, perché abbiamo salito delle vie con l’uso degli spit e del trapano, certo, ma solo dove avevamo la capacità di salire, non abbiamo mai forzato dei tratti di parete oltre le nostre capacità.

Questo è dunque il tipo di alpinismo di ricerca che non altera le pareti?

Io ho sempre fatto un alpinismo di ricerca, termine che ha coniato Alessandro Gogna nel suo libro. E io mi sono ispirato a questo perché anche se ho aperto molte vie sportive, sono sempre andato a esplorare dei luoghi dove non c’era mai stato nessuno, su pareti vergini magari. E, per rispondere alla tua domanda, non ritengo di averle alterate solo perché hanno degli spit. Se non le scali, non li vedi neanche.

Non vedo tanti scandalizzarsi per gli spit sul Gran Capucin o sul Capitan, ad esempio, anzi ben pochi si chiedono quanto quegli spit abbiano alterato queste mitiche pareti in ambienti che noi scalatori riteniamo sacri.

Apro una parentesi: Rolando Larcher, oltre a essere un tuo grande amico, è stato ed è un tuo compagno di cordata da anni. Oltre alla corda, cosa vi lega?

Prima conoscevo Rolando solo di nome, perché ho sempre lavorato per riviste, come La Rivista della Montagna e Alp ad esempio, e un giorno mi hanno commissionato un’intervista a lui, che era in Sardegna. Quando gli parlai, sono stato colpito soprattutto dai suoi principi etici in fatto di apertura, della sua schiettezza e del suo parlare senza mezzi termini. A un certo punto dell’intervista mi disse “dai, vieni con me, visto che vuoi vedere come apro le vie: mi accompagni in una linea che sto chiodando”. E insieme abbiamo aperto il secondo tiro di Hotel Supramonte, una bella prova! (Una via di 8b con difficoltà obbligatoria di 7c, ndr)

Lì mi sono reso subito conto di cosa volesse dire aprire una via con principi rigidi. Perché, torno a dire, se non provi, non ti rendi conto. Spesso si critica per sentito dire, anche se non sai esattamente di cosa stai parlando.

Poi Rolando mi ha invitato con lui in Marocco e in cordata a tre abbiamo aperto lunghe vie su big wall, pareti fino a 600/700 metri di altezza.

Devi sapere che è molto più faticoso aprire una via a spit con trapano che una via tradizionale, nonostante quello che si pensi. Su una via tradizionale pianti qualche chiodo, posizioni friend, ma ci metti molto meno tempo. Per aprire una via sportiva di 600 metri ci vogliono diversi giorni e una grande organizzazione.

Con Rolando abbiamo fatto anche parecchie spedizioni negli anni e siamo diventati una cordata affiatata: questo è indispensabile soprattutto se devi passare ore e giorni in parete con una persona.

L’apertura avveniva rigorosamente a tiri alterni, pur riconoscendo che Rolando aveva un livello di 2 gradi sopra rispetto il mio in arrampicata a vista. E questo è rilevante quando si apre con questo stile.

E poi ognuno doveva ripetere da primo in libera i tiri che aveva aperto: questa è un’altra regola fondamentale, che spesso è fonte di stress, ma ci sta.

Quando formavamo cordata a tre c’era spesso con noi Luca Giupponi, un fortissimo arrampicatore sportivo grande amico di Rolando. Luca è una persona splendida con cui è difficile non andare d’accordo. Siamo diventati molto amici e insieme siamo stati anche in Venezuela, in Messico, in Turchia e in molti altri posti.

Nel ’94 Rolando Larcher ha aperto una via sulla parete sud della Marmolada, la via Coitus Interruptus. Questa linea ha suscitato diverse polemiche: si leggono critiche relative all’uso sistematico di spit su una storica parete, che “riaccendono le polemiche sull’uso dei ‘chiodini speciali’”. Cosa ne pensi tu?

[“1994 – Rolando Larcher decide di attaccare la parete Sud della Marmolada armato di trapano a batteria. Tutti i movimenti vengono fatti in libera e la spittatura è molto distante. La breve via che ne scaturisce, 4 tiri con difficoltà fino all’8a, prende il nome di Coitus Interruptus. L’uso sistematico di spit su questa “storica” parete riaccende le mai sopite polemiche sull’uso dei “chiodini speciali”. Fonte: angeloelli.it]

Innanzitutto ti dico che questa via è stata molto importante: non si dice mai che Rolando ha rinunciato (da qui il nome) e che lo ha fatto proprio perché si era dato dei principi etici, quelli di cui ti ho appena parlato. Se non fosse riuscito a fare anche solo un tratto in arrampicata libera tra un chiodo e l’altro, lui sarebbe sceso, perché non avrebbe piantato un chiodo in più.

Quella è stata la prima via in cui è tornato indietro, rendendo plateale il fatto che se in quel momento e in quel tratto non hai le capacità per affrontarlo, non puoi vincere la parete: l’impossibile esisteva ed esiste ancora (il riferimento è all’articolo L’assassinio dell’impossibile di Messner, ndr).

Impossibile per te e non per altri, ovviamente, perché magari Adam Ondra quel passaggio sarebbe riuscito a superarlo.

Quella è stata la prima via di arrampicata sportiva dichiarata, anche se Heinz Mariacher aveva già aperto Tempi modernissimi. [“Tempi modernissimi (Sasso Undici Marmolada) é stata aperta da Luisa Iovane e Heinz Mariacher alla fine degli anni ’80 ed é considerata ancora oggi come una delle primissime vie di arrampicata alpina estrema. Aperta dal basso con uso di spit, tocca difficoltà di 7c+”. Fonte: Planetmountain]

Anche la via dell’Ideale in Marmolada ha chiodi a pressione, giusto?

Sì, ma devo dire che c’è abbastanza disinformazione. Prendi per esempio in Valle dell’Orco Gian Piero Motti: ha superato delle intere placche, come sulla via Itaca nel sole, grazie ai chiodi a pressione, come ha fatto in California Harding sul Capitan. Allora non era considerato un tabù. Anche sulle Tre Cime di Lavaredo si usavano…

Ma quando lo spit è stato usato per aprire delle arrampicate sportive in montagna, all’inizio ha creato un po’ di scompiglio. In realtà non era poi così diverso.

Trovo più etico piantare uno spit rispettando certi principi che piantar chiodi uno dopo l’altro, in artificiale o comunque senza porsi delle regole.

Ho notato anche io che c’è parecchia disinformazione e così si rischia di non capire, di credere qualcosa che non è la realtà…

Se non provi certe cose, non ti rendi bene conto di come funziona e questo è un tema che comprendono molto meglio gli addetti ai lavori o chi è appassionato e si informa, fa ricerca.

Ad esempio, adesso ci sono degli americani che aprono delle vie in Italia in artificiale, perché il loro obiettivo finale è poi salirle in libera. Ecco, invece per noi italiani, forse proprio per la vicinanza alla tradizione alpina, e anche nell’Europa centrale (in Sassonia è addirittura vietato aprire dall’alto!), è importante aprire vie dal basso con un certo stile, piantare un chiodo e poi cercare di andare avanti con le tue capacità.

Se non hai la capacità, rinunci e lasci la via a qualcuno più forte di te.

Secondo me questa è la grande differenza che non riescono a capire o non vogliono capire quelli che dicono “ma sì, in fondo è la stessa cosa!”. Questa è gente che non ha mai provato a comprendere le differenze nella pratica.

Basterebbe mettersi su un tratto che è al limite delle proprie possibilità e dire “bene, adesso vado avanti senza mettere un altro chiodo: vediamo se riesco a passare”.

Quando Rolando mi ha invitato ad aprire Hotel Supramonte, sul terzo tiro ha fatto andare avanti me perché si era stancato parecchio a chiodare il secondo. Con il mio livello di arrampicata ho piantato tre spit e poi mi sono trovato in quello che è uno dei passaggi chiave della via. Ho provato e poi gli ho detto “Rolando, io qua non ho il livello, dovrei piantare uno spit troppo vicino, quindi preferisco rinunciare”. Lì le mie capacità non mi permettevano di andare oltre e quindi ho rinunciato. Lui era troppo stanco per continuare, quindi è tornato l’anno dopo con Roberto Vigiani a concludere la via. Questo è avere un’etica: ci siamo posti delle regole, dei principi e abbiamo tenuto fede a questo. Purtroppo oggi non molti riescono a capire o semplicemente non vogliono: spesso nelle riviste non si sottolineano abbastanza questi aspetti, che secondo me, invece, sono importantissimi in apertura.

Quindi questa etica di cui mi hai parlato comprende anche il saper rinunciare?

Esatto. È una cosa molto importante, perché molti apritori provano un paio di volte e poi dicono “vabbè, qua è troppo difficile, ci vuole uno spit”. Questa è la tipica frase.

Se pianti lo spit praticamente appeso a quello precedente, stai facendo artificiale e allora ha ragione Messner quando affermava nel suo articolo che così puoi salire qualsiasi parete.

Anche se lui ha scritto quel testo in un’epoca in cui si iniziavano ad aprire le vie a goccia d’acqua e il contesto era un po’ diverso, ma il concetto è quello.

È un articolo che è molto attuale anche oggi.

Io mi sono innamorato dell’arrampicata stile inglese: sali tiri completamente puliti. Per me quella è la clean climbing, che è stata anche una necessità su pareti con quel tipo di roccia, perché i chiodi le avrebbero rovinate. Sono stati gli inglesi a inventare i nut tantissimi anni fa. In America hanno inventato i friend, perché i chiodi stavano rovinando le fessure.

L’arrampicata senza martello mi piace molto anche perché tutte le cordate si trovano nelle stesse condizioni dell’apritore. E l’arrampicata inglese è proprio così, non c’è niente lungo i tiri, nemmeno le soste, quindi ogni arrampicatore deve interpretare la via secondo le sue capacità di proteggersi e naturalmente secondo il suo livello. Direi che è uno stile molto democratico e leale.

Negli ultimi tempi è tornato di moda il trad anche nelle falesie: qua in Italia abbiamo messo le soste a spit, così da agevolare chi si avvicina a questo tipo di arrampicata. Le falesie trad hanno i tiri completamente da proteggere con i friend.

Strano che in Italia ci siano: la sicurezza nelle falesie è un tema molto dibattuto…

È una cosa che si è sviluppata negli ultimi anni, però sono ancora poche queste falesie: ci sono quelle di Cadarese, quelle che ho esplorato io a Capo Pecora…

Come ti dicevo prima, mi piace sperimentare diversi generi e stili.

Ma parlando di sicurezza nelle falesie: secondo te si sta un po’ esagerando con l’azzerare il rischio oppure sei d’accordo? Insomma, le falesie di una volta avevano run out non da poco: erano palestre per allenarsi alla montagna, quindi lì ti formavi anche la testa, ma quelle di oggi sembrano davvero dei parchi gioco…

Innanzitutto la sicurezza totale non esiste, quindi, ad esempio, è molto difficile creare delle falesie certificate come sono state fatte in Francia, dove sono comunque successi degli incidenti con richieste di risarcimento e altro. Oggi infatti affermano che forse era meglio non certificarle le falesie.

Gli arrampicatori sportivi degli anni ’80 non erano gli sportivi di oggi, erano molto diversi. Noi abbiamo iniziato a piantare gli spit per proteggere dei tratti che non si potevano proteggere altrimenti, quindi ci bastava avere una via con cinque spit, era sufficiente sapere che se fossimo caduti, non saremmo morti.

Poi l’arrampicata sportiva è diventata qualcosa in cui la difficoltà era preponderante, quindi essendo questo il fine, era necessario creare un contesto dove le difficoltà si potessero superare senza rischiare: i chiodi allora si sono pian piano avvicinati. I tiri però avevano comunque pochi spit, magari ogni 3-4 metri, ma erano lunghezze non tanto rischiose da farsi molto male.

Oggi le cose sono cambiate ulteriormente, perché la gran parte degli arrampicatori sportivi esce dalle palestre indoor, ambienti completamente asettici, controllati, certificati, omologati, in cui non è previsto farsi male.

Oltretutto moltissimi di questi arrampicatori di nuova generazione non hanno affatto la capacità di rapportarsi con l’aspetto psicologico dell’arrampicata outdoor: escono in ambiente e sono come il pesce rosso, che da una boccia improvvisamente si trova in un lago, dove si sente sperduto e non sa come comportarsi.

Maurizio, secondo te il mondo dell’arrampicata si adatterà a questo o saranno i giovani che dovranno adattarsi al mondo dell’arrampicata esterna?

Adesso entriamo nel campo della fanta-arrampicata che mi piace moltissimo! (Ride) Secondo me è importante che ci siano un po’ l’uno e un po’ l’altro, infatti io mi dedico a chiodare delle falesie anche per le amministrazioni. So esattamente qual è la richiesta dei ragazzi di oggi: se tu chiodi una falesia per un’amministrazione, non è come chiodare una falesia per te e i tuoi due amici degli anni ’80. Lo fai rispettando i requisiti di sicurezza e in modo che la gente apprezzi il posto: pianti gli spit secondo dei requisiti, ti dai dei principi, pensi anche a tiri che possano salire i bambini… L’arrampicata cambia, il mondo cambia: di questo bisogna prenderne atto.

Però questo non vuol dire che bisogna eliminare completamente le vie o le falesie storiche o adattarle al gusto di oggi: sarebbe un po’ come trasformare i centri storici delle città in centri moderni, allargare le vie per far passare le auto. Quindi secondo me è importante che alcune falesie, magari quelle meno frequentate, rimangano come un tempo.

Falesie nuove possono diventare molto popolari perché rispondono a determinati requisiti, hanno poco avvicinamento, sono vicine ai centri abitati, non in aree montane: queste saranno le falesie più moderne, simili a dei centri sportivi. E poi si apre un grosso capitolo sulla responsabilità, sulla manutenzione e su altre questioni di cui potremmo parlare per ore.

E allora rimaniamo nella fanta-arrampicata: vinceranno gli sportivi o gli alpinisti?

10 anni fa avevo scritto per il blog di Alessandro Gogna un articolo che si intitola Dovremo chiamarci di nuovo rocciatori?. Un tempo chi andava sulla roccia era chiamato rocciatore, poi hanno iniziato a chiamarci arrampicatori sportivi, e adesso quelli che arrampicano sulla roccia sono sempre meno, perché molti frequentano le palestre cittadine.

A me piace confrontarmi con l’ultima generazione, infatti sono molto attivo sui social e organizzo anche degli eventi, delle serate nelle palestre, perché mi piace soprattutto cercare di avvicinare i ragazzi alla roccia vera, al mondo dell’outdoor, e devo dire che c’è molto interesse, anche se per loro è traumatico.

Ho scritto anche due manuali rivolti ai giovani e hanno avuto successo: tutto per spiegare in parole semplici come ci si deve comportare quando si esce da un ambiente super protetto, come lo è la palestra indoor.

La sicurezza è dentro di te, sei tu che devi formare te stesso: devi accettare il fatto che ci sia una percentuale di rischio e non rifiutarla.

Questo è un concetto semplice per noi che abbiamo cominciato ad arrampicare negli anni ’80, ma è molto difficile da comprendere per chi ha iniziato ad arrampicare in palestra.

E non solo: è necessario spiegare che non è corretto modificare vie storiche per adattarle a noi, ma bisogna rispettarle e andarle a ripetere quando si ha la formazione adeguata.

Mi è capitato che dei ragazzi mi dicessero “a noi piacerebbe moltissimo salire questa via lunga”, allora io gli ho detto “però fate attenzione, perché in alcuni tratti di quella via i chiodi sono molto distanti” e loro chiedono ingenuamente “va bene ma allora, dato che sono distanti, perché non possiamo aggiungerne?”. Ecco, per chi ad esempio si è formato negli anni ’80 come me è una cosa ovvia non aggiungere chiodi a una via aperta da un altro. Per un ragazzo non lo è, quindi gli devi spiegare il motivo, l’etica, la modalità di apertura, la storia della parete, il valore intrinseco anche prestazionale che non deve essere alterato.

Bisogna trovare la pazienza e spiegare, non arrabbiarsi e affermare “ah, questi giovani non capiscono niente!”. Oggi la comunicazione avviene su Instagram oppure nelle palestre, quindi devi andare tu a spiegare ai ragazzi cosa è meglio fare e cosa è meglio non fare. Poi ognuno è libero, anche di aggiungere chiodi, ma dato che abbiamo la possibilità di divulgare anche una certa etica, è bene farlo per offrire opportunità e una scelta consapevole.

Prima mi hai detto che l’arrampicata sportiva non è nata nel 1985, data che molti affermano, ma prima. Vorrei chiederti quando è nata e se è vero quanto ha detto Manolo in un’intervista: “in qualche modo penso che in questo paese io abbia quasi inventato l’arrampicata sportiva”.

Secondo me sì. E non ha tutti i torti, perché lui faceva parte di quel gruppo in cui c’era Mariacher, Bassi, Iovane… che sono stati effettivamente i primi a piantare gli spit per cercare di proteggere dei tratti dove altrimenti si sarebbero ammazzati.

Le falesie Totoga, Spiaggia delle lucertole e altre sono state secondo me le prime dedicate alla pura arrampicata sportiva. Io vengo dalla Val di Susa e anche lì negli anni ‘80 si iniziavano a vedere i primi spit, pensati proprio per proteggere l’arrampicata libera.

Ma dobbiamo anche fare attenzione ai falsi storici: l’arrampicata sportiva non è stata inventata con le gare di Bardonecchia. Anche perché le gare sono state fatte prima in Russia.

Il 1985 è preso come riferimento per l’inizio delle gare, ma non è l’anno di nascita dell’arrampicata sportiva. Spesso con l’aggettivo ‘sportiva’ si vuole intendere ‘competitiva’, ma è ben diverso: l’arrampicata sportiva è protetta con gli spit per evitare il rischio estremo.

Magari prima del 1985 la chiamavano solo free climbing, arrampicata libera. Basta solo intendersi con i termini: io faccio arrampicata sportiva, ad esempio, non competitiva. E per me non è un dettaglio da poco!

È accaduta una cosa simile anche per il VII grado: si dice sia nato nel 1977, ma in realtà lo faceva già Vinatzer!

Grazie del chiarimento.

Torniamo a te: nel corso della tua carriera alpinistica e come arrampicatore sportivo, cosa ti hanno insegnato le vie che hai aperto e che hai ripetuto?

Io sono soprattutto un apritore di vie: ne ho aperte più di 3.000 e ormai non le conto neanche più. Ma ho sempre cercato di confrontarmi con quello che facevano i miei colleghi, quindi per me ripetere le vie degli altri alpinisti è sempre stato fondamentale, anche se non sono mai stato un appassionato delle grandi classiche. Ho ripetuto vie di Vinatzer, di Messner, soprattutto perché volevo farmi un’idea. Sono stato uno dei primi italiani a ripetere le vie di Piolà, per esempio, per capire effettivamente come le apriva lui. Ancora adesso ho questa abitudine.

Quanto è importante la storia dell’alpinismo per crescere?

Secondo me è fondamentale, infatti io sono sempre stato un grande appassionato di di storia dell’alpinismo e all’interno del CAI, della scuola centrale, mi sono impegnato affinché venisse insegnata.

A un certo punto pareva che la storia dell’alpinismo si fermasse agli anni ’70. In realtà è continuata e mi sono occupato di queste ricerche. Ho scritto anche un manuale di clean climbing: ho cercato tra diverse fonti, anche estere, per comprendere i vari contesti. È importante rimanere aggiornati, soprattutto oggi che c’è la possibilità di avere diversi scambi con arrampicatori anche dall’altra parte dell’oceano: è molto più facile di una volta confrontarci con quello che c’è fuori dal nostro contesto.

E in questo lavoro di ricerca mi sono sempre posto da un punto di vista più modesto possibile nei confronti di quello che hanno fatto gli altri arrampicatori, quelli che hanno fatto la storia.

Lo chiedo a un autore prolifico: le guide di oggi è vero che sono talmente dettagliate da darti fin troppe informazioni, tante a tal punto da perdere il piacere dell’esplorazione, dell’avventura?

Le guide recenti non hanno quasi più niente. In pochi sanno costruire una relazione esaustiva di una via. La maggior parte delle guide riserva un solo trafiletto per ogni itinerario: puoi leggere più o meno dov’è la via, il grado, ma poi ti devi arrangiare. Quindi direi che sulle vie tradizionali l’avventura c’è ancora. Una volta c’erano le guide del CAI, anch’io ne ho scritta una in cui il curatore era Buscaini, e lui diceva “devi fare la relazione dettagliata per ogni via!”: erano menzionati tutti i chiodi. Ma questo avveniva circa negli anni ‘90, poi la collana ha chiuso e c’è stata un’inversione di tendenza: ormai non c’è più scritto niente, anche perché nelle multipitch sportive segui gli spit, ad esempio. Invece sulle vie tradizionali ti devi arrangiare: immagino che un giovane senza tanta esperienza faccia parecchia fatica a orientarsi.

Quanto è importante inserire anche nelle guide un pezzo di storia, che può essere della parete, dell’apritore…

È importantissimo, infatti le mie guide hanno tutte all’interno una storia e io ho sempre cercato, per deontologia personale, di dare a Cesare quel che è di Cesare: menzionare tutti, per quanto possa essere possibile, tenendo conto che ci sono anche alcuni alpinisti che non vogliono essere citati, che non vogliono pubblicare niente, quindi non è sempre facile ricostruire la storia. Di scalatori ce ne sono di tanti tipi: come dicono in Sardegna “100 teste per 100 berretti”, ognuno ha la propria testa, le proprie idee.

Hai arrampicato in tutto il mondo: quale zona ricordi con più nitidezza e perché?

Sono molto affezionato all’Inghilterra, perché, come ti ho detto prima, mi piace il loro modo di scalare: lo trovo il più leale possibile, il più pulito, molto più di quello degli americani. Gli inglesi sono abbastanza intransigenti: mi affascina questo approccio. E mi piace anche la loro socialità: loro danno molta importanza anche a un tipo di prestazione che qua da noi non è così importante, quindi anche se liberi un tiro facile, loro vengono a farti i complimenti.

Ho anche due figlie che abitano in Inghilterra, quindi mi capita spesso di andare e conosco abbastanza bene le zone e le persone.

Ma ci sono anche altri posti che ho trovato molto affascinanti e intriganti, come la Patagonia, la Valle di Yosemite…

Hai incontrato qualche alpinista o qualche personaggio che ha detto o fatto qualcosa che ti sei portato dentro e che magari ti è servito nella tua carriera alpinistica come ispirazione?

Io arrampico da più di 40 anni, mi sembra di aver vissuto varie ere geologiche! (Ride)

Chi per me è stato importantissimo da ragazzo come fonte di ispirazione con i suoi scritti è stato Gian Piero Motti. Tutti ricordano l’articolo I falliti, ma per me non è stato granché importante, perché non mi sono mai sentito un fallito: molti altri testi di Motti sono stati ben più rilevanti per me.

Nell’epoca dell’arrampicata sportiva a me piaceva tantissimo Patrick Berhault: mi affascinava più per le cose che diceva (ma soprattutto che non diceva), perché lui era veramente una persona semplice, aveva un approccio non competitivo all’arrampicata, completamente disincantato, in cui io mi riconoscevo.

Dopo di lui non ho più avuto grandi miti. Oggi mi sembra di seguire l’arrampicata estraniandomi: non mi eccita più quando vengono superati una barriera, un grado, un nuovo livello, non riesco più ad appassionarmi e seguo un po’ più distrattamente l’attualità.

Non riesci più a sorprenderti?

Non ho più una mentalità sportiva. Ti faccio un esempio: in questi giorni c’è stata la prima donna che ha salito un 9b+ (la scalatrice statunitense Brooke Raboutou ha salito Excalibur ad Arco il 5 aprile 2025, ndr) e vedo tanti che pubblicano articoli, foto sui social, tutti eccitati per questa salita di una via di pochi metri. È stata bravissima, certo, però non riesco più ad appassionarmi a questo genere di cose.

Per me mio padre è stato un grande riferimento, avendo iniziato con lui, e aveva un approccio alla montagna estremamente semplice, non competitivo.

Ammirare Messner e Bonatti, due grandissimi alpinisti, va bene, ma ciò che davvero importa è il tuo rapporto con te stesso, quello che fai tu. Per mio padre era così e per me rimane ancora la cosa più importante.

Adesso quando scali, quando vai in montagna, cosa riesce a sorprenderti?

Quello che mi piace di più è ancora esplorare. Infatti mi definisco un esploratore di micro-spazi.

Oggi ormai quasi tutto è stato esplorato ed è veramente difficile trovare delle cime che non siano state mai salite, però non è questo l’importante: è fondamentale riuscire a vedere.

Uno dei miei libri si intitola La linea invisibile: ciò che mi appassiona di più è proprio riuscire a vedere quel che non è mai stato visto da altri e concretizzarlo. È quasi più arte che sport, un qualcosa di creativo. Penso che l’attività più importante che ho svolto in questi ultimi 15 anni in cui ho lasciato l’arrampicata sportiva di difficoltà è stata proprio quella di trovare delle zone vergini in cui riuscire a scovare linee e dare loro una forma.

Non sei il primo ad accostare l’arte all’arrampicata.

Chi apre vie può essere considerato un po’ un creativo. Oggi viviamo in un’epoca in cui si semplifica tutto e si tende a farlo con dei messaggi che sono più degli slogan. Uno che pianta chiodi non può essere un artista, è solo uno che si occupa di piantare i chiodi. In realtà se tu trovi una falesia completamente vergine, piantando chiodi le dai una fisionomia: vedi un collegamento tra le varie prese presenti nella roccia, come fa uno scultore… Anche un boulderista, pur non piantando chiodi, trova linee in un blocco che apparentemente non è scalabile e le traccia con la magnesite.

Prima mi hai citato I falliti di Motti e fatalità tra le mie domande ce n’è una che si collega un po’ a questo tema: in una tua story recentissima leggo “se mi guardo intorno, vedo un sacco di scalatori più o meno dilettanti che si deprimono e inveiscono su vie che non sono affatto tagliate per loro. Una via sbagliata può rovinare la giornata, questo lo abbiamo capito tutti. Abbassa l’autostima, ci fa sentire degli inetti, degli incapaci. Già. Ma come si sceglie la via giusta? Per farlo bisogna conoscersi, mentre la gran parte sceglie le vie da provare a caso, magari solo per il fatto che ha capito che gli piacciono gli strapiombi e non le placche, ma poi finisce lì”. Riguardo alla frase “abbassa l’autostima, ci fa sentire degli inetti, degli incapaci”, ti chiedo cos’è per te il fallimento e se esiste in arrampicata?

Sono molto orgoglioso di avere questo profilo su Instagram, perché posso comunicare di più e meglio con i giovani e sono in tanti a seguirlo. Una ragazza un giorno mi ha scritto “ma il fallimento è una cosa importante, non è così negativo come lo descrivi tu”. In realtà lei mi ha scritto più che altro per cercare di capirne di più, avere da me un chiarimento, non era una critica.

Ci sono temi che sembrano ovvi per chi scala da 40 anni, però non lo sono affatto per chi scala da poco.

Dunque, il fallimento fa parte dell’arrampicata e dell’alpinismo, perché non c’è nessuno che vince sempre qualsiasi cosa faccia, non si riesce sempre al primo colpo, anzi quasi mai. Quindi partiamo dal fatto che il fallimento esiste, però a mio parere non può esserci un’arrampicata che si basa sul fallimento.

Mi spiego meglio con un esempio: fallisci 100 volte e riesci una volta perché si allineano tutti i pianeti, ti tieni per miracolo e allora improvvisamente sei diventato bravo? Ecco non sono in sintonia con questo modo di intendere l’arrampicata, basato su un susseguirsi di tentativi infiniti che poi si cerca di nobilitare dicendo che fallire fa parte della crescita. Crescita col cavolo!

Quando vedi le persone che falliscono dare calci alla parete, inveire contro se stessi, non mi sembra un bel momento di crescita nell’arrampicata.

Ho lasciato l’arrampicata sportiva ad alti livelli perché iniziava a diventare una frustrazione. Quando ho capito che mi trovavo in un vicolo cieco, ho abbandonato le alte difficoltà, perché secondo me è molto più leale cercare di salire più o meno sul tuo livello e divertirsi.

Prima di diventare un fallito.

Ma secondo me i falliti a cui si riferiva Motti erano quelli che non vedevano altro, che uscivano completamente dalla società e che vivevano solo per l’arrampicata.

Lui intendeva questo perché non è mai entrato nel mondo dell’arrampicata sportiva, però questa è anche quello che hai appena descritto te: il continuo tentativo, l’arrabbiarsi se non si riesce… è quasi come entrare in un vortice.

Secondo me è pretestuoso e anche una forzatura cercare di nobilitare il fatto che tutte queste persone che falliscano siano in fondo contente: sono frustrate perché si insinua in loro un senso di inadeguatezza, “non ci riesco”, entrano in ansia da prestazione. Ma probabilmente è solo perché in realtà stanno provando qualche cosa molto più difficile del loro limite. Questo lo vedo giustificabile per chi cerca di portare avanti il limite, i professionisti, ma non per tutti! E non mi piace che questo, sin da quando inizi, venga presentato come ‘l’arrampicata’.

Molti condividono questo approccio e mi scrivono “hai ragione, bisogna divertirsi, in fondo non è un lavoro”. Infatti spesso si dice che si va ‘a lavorare le vie’. Addirittura non si è più disposti a cambiare posto: sotto il sole o la pioggia, devi andare lì, altrimenti non esci di casa. Ma secondo te è ancora arrampicare questo?

Nella story successiva affermi “ci va il giusto equilibrio tra un’ottica esclusivamente prestazionale e una eccessivamente ludica. Avendo vissuto entrambe penso che un equilibrio sia la cosa migliore”. E allora io ti chiedo: dal tuo punto di vista, qual è il giusto spirito con cui affrontare l’arrampicata?

In un’altra story diversi mesi fa esortavo le persone a non prendere l’arrampicata in maniera completamente ludica, come ad esempio andare in falesia, arrampicare solo da secondo e se non si riesce ‘chi se ne importa’. In quel caso ci fu una rivolta di chi invece voleva divertirsi e basta, e cullarsi nella propria ‘pippaggine’.

A parer mio ci vuole un certo stimolo a migliorare, no? Ti aiuta nell’arrampicata, ma anche nella vita di tutti i giorni, per la tua autostima, per fortificare il tuo carattere. Non è solo questione di fare un grado!

L’arrampicata deve anche servire ad affrontare i tuoi blocchi, deve essere stimolante.

Però poi ci sono le esagerazioni dal lato opposto, che sono ancora più negative, quelle che a volte insegnano nelle palestre: l’ansia del dover progredire, di vincere, di realizzare. Infatti la ragazza di cui ti ho accennato prima mi diceva “il fallimento è importante per progredire”. Io le ho risposto “ma per progredire cosa intendi? Progredire da un punto di vista del grado o da un punto di vista globale, nella conoscenza e nelle capacità?”.

La giusta maniera di arrampicare ognuno la intende come vuole. Il bello di questa attività è proprio il fatto che ognuno ci trova la propria dimensione.

Io in fondo ho iniziato ad arrampicare per questa libertà: prima facevo nuoto agonistico e mi dicevano cosa dovevo fare, partecipare alle gare il sabato, migliorare i tempi e così allora ero bravo. Se non ci fossi riuscito, avrei fallito. Questa è la mentalità competitiva dello sport contro cui io mi sento di battermi, che ci vorrebbe tutti atleti da prestazione, medaglie d’oro perché quelle d’argento già sono una delusione.

Lo ripeto: io ho scelto l’arrampicata proprio perché c’era la possibilità di trovare una propria dimensione.

Su cosa dovrebbero concentrarsi i giovani, a tuo parere?

Innanzitutto consiglierei loro di provare nuove esperienze. Non credo a quelli che dicono che si andrà sempre più verso la plastica, secondo me ci saranno sempre più persone interessate alla montagna, all’ambiente naturale. Il problema è che usciranno dalle palestre arrampicatori che non sono assolutamente preparati a questo tipo di ambiente. Tornando alla fanta-arrampicata, secondo me in futuro ci saranno sempre più personal trainer che ti aiutano a passare dalla palestra all’ambiente naturale. E già oggi diverse guide alpine si occupano di fare questo.

Sono istruttore nazionale CAI di arrampicata e cerco di insegnare ai giovani a rapportarsi con l’ambiente naturale, ad avere curiosità e sogni: vorrei non si limitassero a fare l’8a e oltre, perché non esiste solo il grado.

È importante avere obiettivi, sogni, che vanno oltre la prestazione.

Rispetto dell’ambiente naturale: come vedi il mondo dell’alpinismo e dell’arrampicata in futuro sotto questo punto di vista? Metodologie di apertura, chiodo – non chiodo…

Adesso si parla soprattutto di sovraffollamento. Io non credo che sia un grande problema, perché il pubblico si sta dividendo: è vero che siamo molti di più, che tanta gente inizia ad arrampicare nelle palestre e poi si riversa in falesia.

Il punto è in quali falesie? Vanno tutti nelle stesse palestre di roccia, quelle che vedono sui social, dicono “vanno tutti qua e allora ci vado anch’io”.

Questo perché non c’è la capacità di scegliere: hanno la guida in mano, ma hanno bisogno di una persona che gli consigli dove andare e alla fine tornano alle foto sui social. Ecco perché ci sono posti sovraffollati, che coincidono con le falesie moderne, e molti altri luoghi rimangono completamente abbandonati, perché non in linea con le tendenze attuali.

I posti alla moda sono sempre più frequentati: questo produrrà un problema per l’ambiente, perché se c’è sovraffollamento, c’è anche un impatto ambientale decisamente superiore a quello dell’arrampicata classica che abbiamo conosciuto noi negli anni passati.

Quindi la tua prossima guida tratterà delle falesie dimenticate d’Italia?

Io mi sto già occupando di recuperare vecchie falesie. Investo parecchio del mio tempo a richiodare, perché sono legato a certi posti, sono un po’ come dei figli e mi dispiace vederli abbandonati. Spero che la nuova generazione abbia lo stesso tipo di sensibilità, perché dato che quelle falesie non le hai chiodate tu, non te ne frega molto a mantenerle in vita.

Probabilmente abbiamo chiodato già abbastanza: adesso bisognerebbe occuparsi di risistemare quei luoghi che sono appetibili e magari mantenere in vita gli altri. Anche se questo discorso non piace a chi ha iniziato a chiodare adesso e rivendica il diritto di creare le proprie falesie, come lo abbiamo avuto noi.

Azzardo una provocazione: bisognerebbe schiodare i posti dove non si va più, perché bisognerebbe togliere tutti quei chiodi vecchi, ma questa è quasi un’utopia al momento. In futuro non lo so, può darsi che qualcuno se ne prenda cura. Lo vedremo.

E allora vedremo come sarà il futuro. Al momento, strano a dirsi per me, voglio essere ottimista. E questo anche grazie alle parole di Maurizio.

Come per tutto e tutti, le polemiche sono all’ordine del giorno: “eh, lo fa come lavoro, facile parlare”, “io voglio divertirmi, chi se ne frega di chi ha piantato cosa e come”… Ma è troppo facile parlare senza fare.

Quindi grazie Maurizio e grazie a chi come te ha voglia di portare avanti, di trasmettere, un’etica. Non esisteranno regole, ma rispetto e buon senso, anche se talvolta sono concetti faticosi da attuare, restano sempre i migliori amici dell’arrampicata e della montagna.

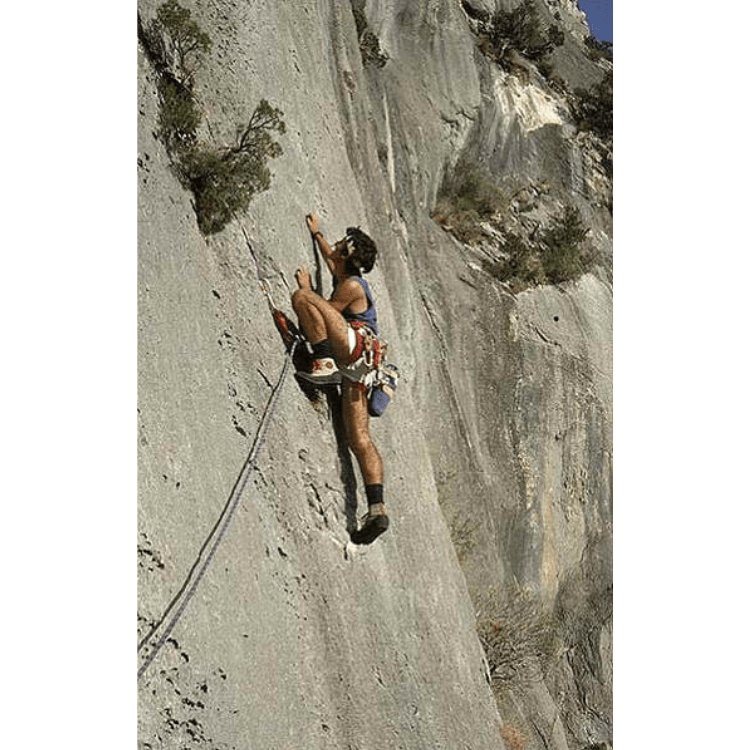

[In copertina Maurizio sulla Punta Cusidore in Sardegna, dove ha aperto più di 30 vie nuove ©Archivio Maurizio Oviglia]

Per conoscere il lavoro di Maurizio Oviglia, questo è il suo sito: pietradiluna.com

Ringrazio Andrea Giorda per il prezioso contatto!

Di’ la tua!