Quando gli ho chiesto se potevo intervistarlo, gli ho scritto nel messaggio che probabilmente non si ricordava di me: alcuni mesi prima mi sono presentata a lui in una palestra di Trento. La sua risposta è stata: “già parti con il piede sbagliato perché mi dai del lei e poi sarò anche vecchio, ma mi ricordo, sì!”.

Arrampicatore tra i più conosciuti, dentro e fuori confine, chiodatore di numerose e famosissime vie, tra i protagonisti della storia della Marmolada, dolomitista per eccellenza… e pure senza peli sulla lingua. Un po’ di soggezione ce l’avevo, lo ammetto. Ma poi la videochiamata è stata una sorpresa: sono rimasta affascinata dai racconti e mi sono divertita ad ascoltare avventure, concetti, pensieri senza sfumature, diretti al punto!

La sua storia, le sue salite e i suoi risultati li conoscono tutti, oppure semplicemente si possono leggere e ascoltare nei suoi numerosi scritti e interviste, quindi ho cercato, per quanto possibile, di saperne un po’ di più. Pensare a qualche domanda non fatta è stata una scalata con un obbligatorio altissimo, ma la mia vetta l’ho raggiunta. Grazie Rolando!

Se non sono indiscreto, che lavoro fai?

Sono copywriter, ma questo sito lo gestisco per pura passione: è il mio piccolo angolo di libertà. O almeno così la vedo io: quando vieni pagato è perché qualcuno o qualcosa ti pone dei limiti. È giusto così, per questo al mio progetto ho scelto di lavorare senza guadagnarci economicamente!

Quello che fai per passione lo fai meglio.

Sì, certamente. Amo il mio lavoro, ma scrivere per conto mio lo amo molto di più!

Fare un lavoro che è anche la propria passione è un privilegio. Per come sono fatto io, trasformare la propria passione in un mestiere significa ammazzare la passione: ad esempio io non farei mai la guida alpina.

Esatto. È proprio quello che ti dicevo.

Però ammiro chi riesce a fare e amare entrambe le cose. Ad esempio Roberto Vigiani, un mio caro amico, è riuscito sia a fare la guida alpina sia a mantenere l’interesse per la sua attività privata.

Ma aspetta, dato che abbiamo parlato di questo, ti chiedo, se vuoi rispondermi, perché ti sei dimesso dal Club Alpino Accademico Italiano.

Ne avrai sentite parecchie su questo!

Ti giuro che l’ho saputo solo ascoltando una tua intervista pochi giorni fa.

Ok, ok. Premetto che sono entrato nell’Accademico nel 2000.

Nel ’95 il CAAI ha sottoscritto le Tavole della montagna di Courmayeur (autore: Fondazione Courmayeur Mont Blanc: clicca per leggere il pdf con evidenziata la sezione che ci interessa, ndr), una sorta di comandamenti a cui gli accademici hanno aderito diventando quasi dei paladini della lotta contro lo spit in montagna.

Proprio per questo io non ero interessato all’Accademico, ma quando alcuni (giovani) accademici meno intransigenti me l’hanno proposto, mi sono assicurato che davvero lo volessero, dato che io con queste Tavole poco c’entravo.

Mi hanno detto di entrare e l’ho fatto. Nel mio curriculum ho inserito, un po’ provocatoriamente, lo ammetto, le parecchie vie che avevo già aperto con il grado obbligatorio. La commissione tecnica andò in crisi, perché non sapeva cosa fosse l’obbligatorio. È stato un mio amico di Trieste, Mauro Florit, tra gli (alpinisti) accademici all’avanguardia, che ha spiegato loro cosa fosse l’obbligatorio.

Ma torniamo a noi: se non sbaglio mi sono dimesso circa 7 o 8 anni fa.

L’ho fatto perché hanno voluto candidare e ammettere Heinz Grill nell’Accademico, un alpinista di cui non condivido lo stile e l’operato.

Va bene, non entro nello specifico, ma ho capito. E anzi, apprezzo la sincerità, ma su questa non avevo dubbi. Ho una curiosità da chiederti: nella nostra chiacchierata prima dell’intervista ti ho sentito dire che qualcuno ti ha puntato il dito definendoti il ‘precursore dello scavo’. Mi puoi spiegare cosa è successo? Perché verba volant e se succede di bocca in bocca ne esce fantascienza. Dimmi tu come stanno le cose che sei il diretto interessato.

È sempre necessario contestualizzare, quindi partiamo dall’inizio: il mio mentore è stato Heinz Mariacher, che ho conosciuto quando sono andato nell’’85 a fare il militare in polizia alla Scuola Alpina di Moena. Lì ho partecipato alla prima gara di Bardonecchia. L’arrampicata sportiva la praticavo da un anno, ma arrampicavo già dal 1981 e per tre anni ho fatto alpinismo puro. All’epoca esistevano la Rivista della montagna, che parlava pochissimo di arrampicata sportiva, e solo nell’’85 è nato Alp: l’informazione quindi proveniva dal passaparola.

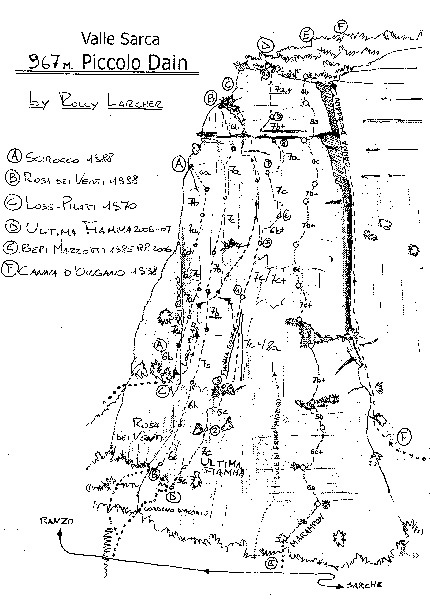

Io ho avuto la fortuna di frequentare Heinz, che era all’avanguardia all’epoca: conosceva i posti, gli stili e li proponeva, aveva idee. La mia prima via da alpinista sportivo l’ho aperta nel 1988, Scirocco, e mi sono ispirato a quello che mi raccontava lui, agli svizzeri che avevano iniziato prima, alla sua Tempi modernissimi sul Sasso delle undici in Marmolada, aperta nel 1987.

Lui mi parlava anche di Buoux, questa fantastica falesia in Francia che frequentava, e allora io volevo allenarmi per andarci. Nel 1986 non c’erano ancora le struttura in artificiale e ad Arco c’erano solo quattro falesie, forse cinque, tutte su placca. Io volevo arrampicare sugli strapiombi e sulle pareti a buchi di Buoux, come fare?

Mi sono scelto un pezzo di parete di roccia liscia, ho preso un generatore e un trapano, e mi sono scavato le prese. Mi sono fatto la mia palestra per andare poi a Buoux. Nel 1986 in Valle del Sarca ho aperto quei tiri che poi per caso sono diventati Elephant Baby, il primo 8a della Valle, e Gravity Games, il primo 8a+.

Quindi questi tiri sono stati creati da te scavando le prese in parete?

Sì.

8a scavati.

Sì, ho scelto una parete liscia all’Eremo. Erano esperimenti, avanguardia. Ci sono state parecchie polemiche, anche con Andrea Gallo di Torino, che sottolineava il fatto dello scavato.

Solo con il tempo si è capito che gli strapiombi c’erano e che la roccia era sana, non marcia come si pensava: quindi si poteva scalare anche sugli strapiombi senza dover scavare.

Cosa ti ha detto Mariacher sugli scavati?

Ma niente, anche perché non sono stato l’unico.

Quindi tu hai scavato per allenarti?

E non me ne sono mai pentito.

Dopo l’hai più fatto?

No.

E allora che qualcuno venga a tirar fuori questa cosa per accusarti mi sembra un po’ ridicolo. Anche perché il tuo curriculum parla chiaro, ma proseguiamo l’intervista, così ti conosciamo meglio e possiamo capire perché sono giudizi di poca rilevanza.

E sottolineo che non ho mai scavato su multipitch: se non passavo, ho sempre preferito tornare indietro.

Altrimenti non saresti stato coerente con la tua etica.

Infatti.

Quindi, caro lettore, in una carriera di 45 anni, Rolando Larcher ha scavato prese lungo due linee su una parete in falesia per allenarsi nel 1986.

Altra domanda: perché ci si innamora di questo gesto considerato inutile, secondo te?

Per quanto mi riguarda, è una cosa che ho dentro, atavica. Dicono che da bambini abbiamo una reminiscenza che poi con la crescita sparisce. A me è rimasta.

Da bambino ero sempre sugli alberi, un po’ come il Barone rampante di Calvino; ho avuto la fortuna di vivere l’infanzia in una baita in Val di Non, nel bosco, e tra gli alberi ce n’era uno, alto 25 metri, con sotto una panchina, dove andavo a leggermi i Topolini. Mi piaceva salire in cima a questo albero quando soffiava il vento per farmi dondolare.

Pensa, sono tornato dopo molti anni, sono salito e, dove la cima di quell’albero si divideva, ho trovato arrotolato e incastrato il tappetino che usavo per sedermi e non sporcare i pantaloni di resina.

Vivevo sugli alberi, oppure se c’era un muretto a secco ero sempre appeso: mi piaceva alzarmi da terra, ma non avevo in quel momento l’opportunità di scalare.

Mio papà non ha mai arrampicato, ma a casa aveva i libri di Hermann Buhl, di Walter Bonatti, di Cesare Maestri e io li leggevo. Poi nel 1981, quand’ero in seconda geometri, ho avuto l’opportunità di scalare con due compagni di classe che conoscevano i rudimenti, uno della Val di Fiemme e uno del Primiero.

Io sciavo, giocavo a pallone, ho partecipato a gare di fondo e poi c’è stata l’illuminazione. Mi sono detto ‘questo è veramente quello che mi piace fare’. Avevo 15 anni e mezzo e ho trovato la mia dimensione. Sai quando ti senti dentro che quella è la tua strada? Ecco, volevo investire nell’arrampicata, perché mi dava gioia.

Ma tu in questo gesto vedi qualcosa di poetico o è anche per te una sorta di droga, un’ossessione?

Del concetto dell’inutilità ne sono estremamente convinto, perché di certo con l’alpinismo non vai a salvar vite. Mi ha sempre dato un po’ fastidio chi si sente chissà cosa perché fa alpinismo, chi si riempie la vita solo di questo. Certo, magari se ti distingui dalla massa, puoi essere un esempio per i giovani, perché non vai a fare altre cose peggiori o perché ti comporti in modo corretto in una disciplina e porti avanti dei valori. Però l’arrampicata è utile per te stesso: io ho iniziato a 15 anni e fino a ora, che ne ho quasi 60, ho sempre saputo come investire ogni minuto del mio tempo libero.

Secondo me, alla fine dei conti, nella vita avere sempre un obiettivo per cui spendere il proprio tempo libero, è la più grande fortuna del mondo.

Quando apri una via, quali sono i tuoi obiettivi?

Vedo una parete che mi affascina e penso che potrei aprire una via proprio là.

Deve catturarmi la linea e la qualità della roccia. Quando ci sono questi parametri, trovo la motivazione e l’entusiasmo per andare e affrontare la parete e scordarmi della fatica. Questa è la mia spinta maggiore.

Con il tempo e l’esperienza sono cresciuto in mondo esponenziale sulle difficoltà e allora salire le vie classiche mi divertiva, ma volevo andare oltre. Sai, quando sei giovane, vuoi spingerti oltre: volevo portare il divertimento affrontando i limiti del mio massimale, senza perdere l’allenamento, magari anche un po’ da fanatico, ma capisci cosa intendo? Avevo già salito parecchie classiche e cercavo qualcosa di più: la difficoltà, la qualità, l’estetica.

Proprio qui volevo arrivare: tu apri una via più per la soddisfazione personale, l’orgoglio, oppure per il puro divertimento, semplicemente perché ti piace farlo?

Puoi trovare la risposta in un mio post.

“Le motivazioni che spingono nell’apertura di una nuova via sono molteplici, personali e possono variare nel tempo.

C’è la ricerca d’avventura, una necessità creativa, un gesto di libertà, un bisogno di scoperta, una scommessa, pura ambizione, un’occasione di condivisione, una ricerca interiore, una rivalsa, un momento di solitudine e molte altre ancora.

Per questa ultima creazione (Il Re del Brenta, una nuova via in Paganella con Luca Giupponi, in ricordo di Bruno Detassis, ndr), la mia principale motivazione è rappresentata in questa foto! Il gusto di avere un’idea concepita dalla finestra di casa. Un progetto che una volta iniziato ha reso interessante il tragitto per il lavoro, compresi i semafori dove la parete appare. Infine una volta raggiunta la cima, l’appagamento nell’osservare dall’ufficio il tracciato compiuto.

Sì, anche questa è stata una buona motivazione!”

Ogni via ha avuto la sua motivazione di base e il suo percorso.

Vedo uno scudo, una parete liscia e mi scatta la voglia di trovare questo filo d’Arianna: trovare la sequenza di appigli e appoggi che ti porta fino in cima, questo mi entusiasma. E non da meno è la scoperta.

C’è stato anche un periodo in cui cercavo il grado e le mie vie sportive sono state tra le prime aperte in Dolomiti. Il mio laboratorio è stata la Val d’Ambiez e in 4 anni sono arrivato all’8b, nel ’94 la prima multipitch di 8b in Italia, aperta in contemporanea a Silbergeier di Beat Kammerlander: pura avanguardia.

Dopodiché la motivazione è stata proporre questo stile quando avevo tutti contro, perché il trapano in montagna era considerato un sacrilegio.

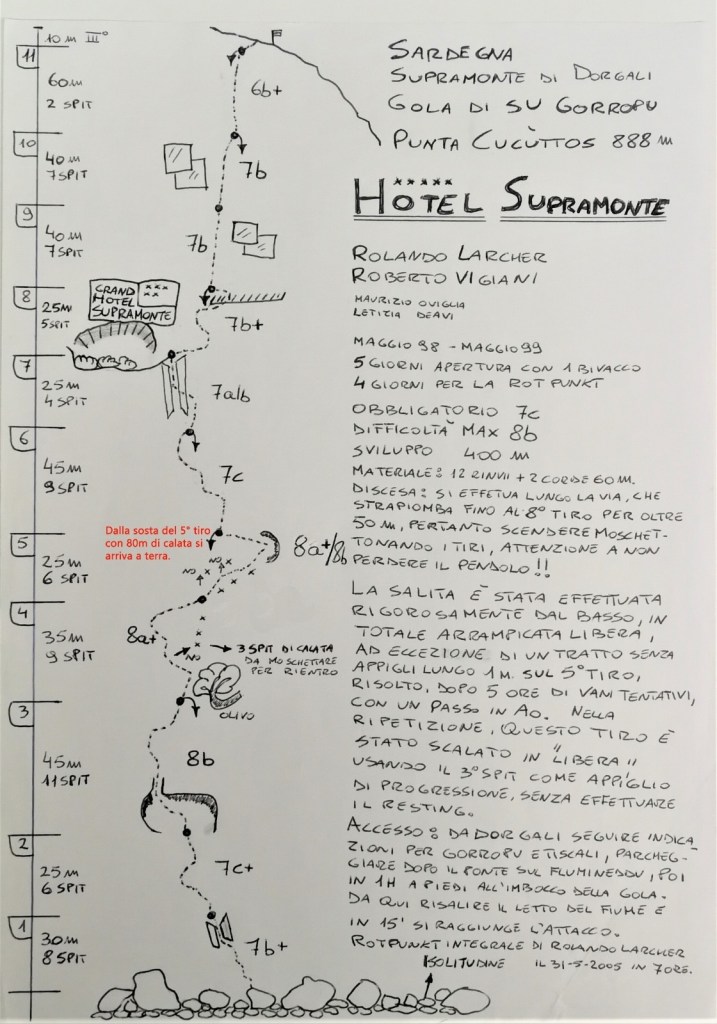

Successivamente sono andato in Sardegna con Roberto Vigiani, che aveva iniziato ad aprire anche lui delle vie in questo stile. Ci siamo detti “andiamo a fare una via dura”, che fosse anche un manifesto di apertura etica delle vie e di divertimento nel farlo, un’esperienza bella e impegnativa*.

Siamo poi andati in Marmolada.

È anche l’incognita una parte fondamentale del divertimento: quando conosco fin troppo bene una parete e la sua roccia, magari cambio luogo oppure lo stile. Così c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

* La via in Sardegna di cui parla Rolando è Hotel Supramonte alla Punta Cucuttos, del 1998/99, di Vigiani-Larcher con l’aiuto di Letizia Deavi (moglie di Rolando) e Maurizio Oviglia. Prima libera di Pietro Dal Prà nel 2000. Prima femminile di Martina Cufar nel 2004. Prima a-vista di Adam Ondra nel 2008

Messner parlava dell’assassinio dell’impossibile: possiamo dire che sotto un certo aspetto tu una buona parte dell’impossibile sei riuscito a passarlo in libera, senza ‘assassinarlo’?

Sì, lui si riferiva all’artificiale esasperato utilizzato per superare parti di pareti dove in libera molti alpinisti non riuscivano a passare, quelle vie dette a ‘goccia d’acqua’.

Sei arrivato tu a liberare l’impossibile!

Ho capito che con un trapano puoi ammazzare l’impossibile, ma se ti imponi di scalare e basta, di usare il trapano mai per la progressione, ma solo per sicurezza, salvi l’impossibile, tuteli le rocce, che sono uniche e irripetibili, non si rigenerano.

Lascio l’impossibile, quello che non riesco a superare in libera, alle future generazioni, perché se prosegui in artificiale come con una scala di chiodi, sbarri le strade a loro. Questo concetto va oltre la prestazione sportiva, fa parte dell’etica. O almeno della mia etica.

È successo a te, ma anche a Cesare Maestri sul Cerro Torre, tanto per citare uno dei numerosi esempi: quante volte ti è successo che ti hanno schiodato un tiro o una via? Quali sono secondo te i motivi? E soprattutto voglio sapere come la pensi su questa cosa.

La prima volta che mi han tolto due o tre spit è stato per un fraintendimento. Ero amico, e lo sono tuttora, di Renzo Vettori e lui all’epoca aveva costruito in casa sua uno dei primi pannelli artificiali in Trentino. Andavo spesso ad allenarmi da lui e qui mi parlò del suo percorso di ricerca in Marmolada: aveva già aperto delle vie e mi disse che aveva intenzione di aprirne un’altra. In quell’anno intanto avevo aperto la mia terza via in Val d’Ambiéz (Mastro Geppetto va nel globo, sulle Tose, 8b e 7b obbligatorio, Brenta, 1994, ndr) e preso dall’entusiasmo sono andato in Marmolada con Michele Cagol. All’epoca ero in contatto con Maurizio Giordani, ci si vedeva spesso, e gli chiesi se nella zona che avevo individuato, una parte di parete liscia e compatta, ci fossero già altre vie. Mi disse che tra le sue vie, Excalibur e Specchio di Sara non c’era nulla (Specchio di Sara è la via aperta nell’agosto 1988 da Maurizio Giordani e Rosanna Manfrini sullo specchio della placconata della Marmolada d’Ombretta, ndr).

Purtroppo quello che mi aveva detto Renzo un anno prima me lo ero scordato e così sono partito aprendo i primi due tiri. Quando sono tornato la volta dopo, trovai un paio di spit rimossi e una corda fissa, dove pensavo di proseguire. Poi comunque con Renzo ci siamo chiariti senza rancore.

Quindi hai proseguito?

No, io sono andato a destra per evitare un tratto marcio e dopodiché sono arrivato vicino a Specchio di Sara, ho provato ad andare dritto, ma non trovando più le prese, coerente ai miei principi, sono sceso.

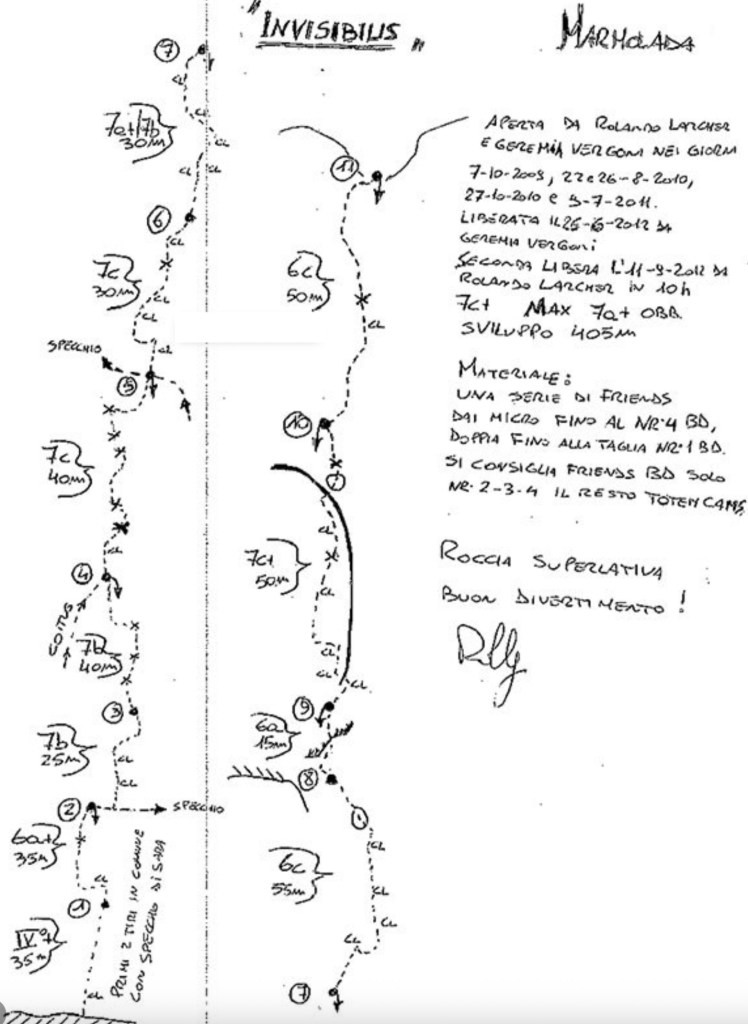

Successivamente ho ripreso in mano l’itinerario, molti anni dopo, e quella via è diventata Invisibilis.

“[…] realizzo che ho raggiunto la via dove traversa a sinistra, se proseguissi diritto, in modo non invasivo senza spit, potrei sfruttare l’altro corridoio, quello di destra, tra Specchio di Sara e Il filo d’Arianna. Con questa speranza io e Geremia Vergoni scendiamo, la giornata è finita e anche la stagione. La mia curiosità era stata esaudita, però c’era un’incongruenza, i primi 4 tiri di Coitus sono protetti a spit, questo appena aperto oltre ai rinvii necessita di friend, stopper e kevlar per le clessidre. La via forse proseguirebbe, ma lo stile è cambiato, allora perché non creare una cosa totalmente nuova e coerente?

La soluzione l’abbiamo trovata l’anno successivo, una partenza indipendente non ci stava, ma dal 2° tiro di Specchio, si poteva salire dritti e tentare di raccordarsi in alto. Così con molta discrezione, senza mettere alcun spit che potesse sviare i ripetitori di Specchio, riuscivo a passare sul primo tiro, e Geremia con il secondo collegava il tutto. La volta successiva, ripartivamo dal punto massimo e come ci eravamo riproposti, riuscivamo a salire senza lasciar tracce, che non fossero i kevlar ripassati nelle clessidre. Bene, ora potevamo proseguire con maggior tranquillità nel nostro intento, avevamo toccato Specchio, ma con leggerezza e il dovuto rispetto. […]”

(qui tutta la storia raccontata da Rolando a Planetmountain)

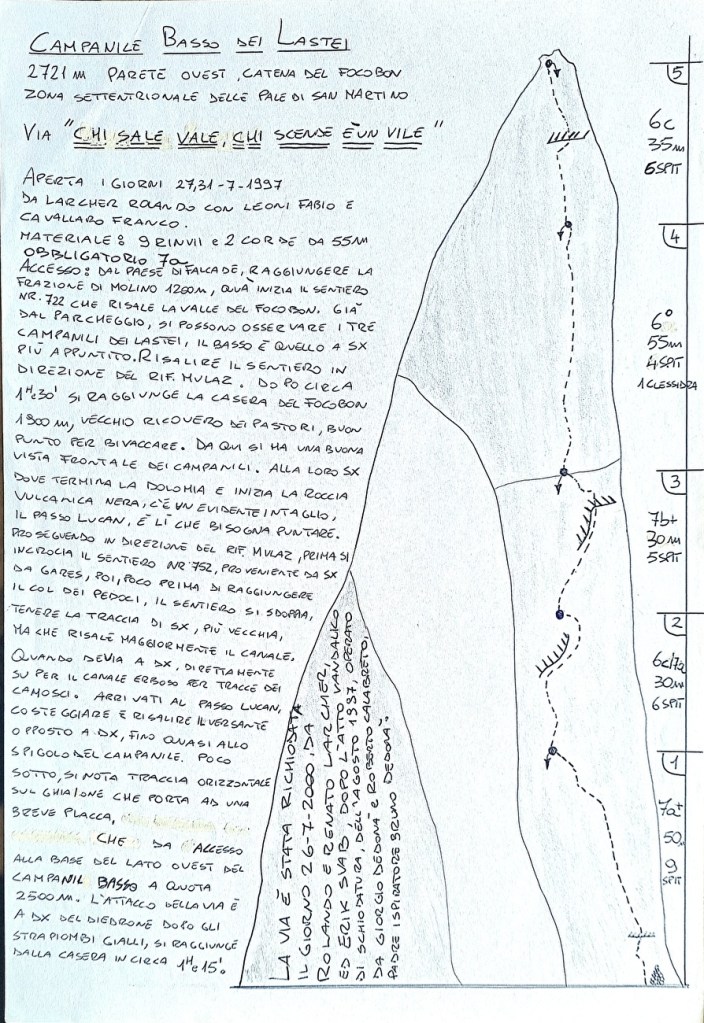

Il secondo caso di schiodatura è accaduto nel 1997 sul Campanile Basso dei Lastei, dove avevo aperto la via Chi sale vale, chi scende è un vile!. Il mandante fu l’alpinista Bruno Dedonà, all’epoca gestore del rifugio Mulaz. Le braccia furono suo fratello Giorgio e il trevigiano Roberto Calabretto. Dalla cima si calarono lungo la via e tolsero con il martello tutti i chiodi. Cercai il gestore al telefono, ma mai mi rispose; riuscii a contattare il fratello, ma non volle mai incontrarmi. Alla fine l’ho semplicemente richiodata, ma l’amarezza è rimasta.

Ma perché te l’hanno schiodata?

Perché nella loro valle non volevano spit.

Poi però loro realizzarono una ferrata sotto la mia via, occasione per portare più gente al rifugio… quindi spit no, ma ferrata sì. Coerenti loro…

La terza volta è stata sulle Meisules dla Biesces in Val Gardena.

I gardenesi lo reputano un posto no spit, però c’è il tiro Menhir, un fantastico itinerario di 8b, 45 metri, a spit (aperto da Christoph Hainz nel settembre del 1992, è stato liberato da Hanspeter Eisendle nel luglio 1993 e dal chiodatore nel settembre ’93, ndr). Dopo averlo ripetuto, ho visto che a sinistra ci sarebbe stata una linea, che però volevo aprire come faccio di solito in montagna sulle multipitch, dal basso (si tratta di Dolmen, un tiro di arrampicata semi-trad di 25 metri con grado 8a. La bellezza del tiro è stata ammirata anche sulla copertina della rivista Pareti nr 130 https://pareti.it/shop/pareti-130/, ndr).

“Sapendo la repulsione agli spit dei Gardenesi nella zona delle Meisules dla Biesces, dopo averli comunque avvertiti, ho deciso di provare ad aprire questo tiro dal basso nel mio consueto stile: trad al massimo e spit come ultimo rimedio. Così nel 2017, assicurato da Alessandro, sono riuscito ad aprirlo.”

[Si legge nell’articolo di Larcher per Planetmountain]

Uno spit rinforza la sosta e serve per la calata, il primo runout porta al secondo spit, che protegge il secondo runout con passo chiave di 7c obbligatorio a tacche. Il terzo spit l’ho messo solo per indicare la sosta indipendente ed evitare che i ripetitori vadano alla sosta di Menhir. Lungo il tiro è possibile proteggersi con friend e clessidre.

Alcuni gardenesi l’hanno ripetuto e qualche tempo dopo Michele Caminati è andato per ripeterlo, ma non c’era più nulla. Sono poi venuto a sapere che l’avevano già schiodato 10 mesi prima, senza dire nulla. Non l’ho ancora richiodato, perché so che se lo facessi , mi toglierebbero nuovamente gli spit. Questa storia è quella che mi ha più amareggiato e deluso! Non me l’aspettavo, perché i tempi erano oramai cambiati e ritenevo cose del passato simili atti vandalici. Inoltre pensavo di avere delle amicizie lassù, ma alla fine non si sono rivelate tali, solo dei contatti per mero interesse.

Questi accadimenti succedono anche ad altri…

Quando era andato Ziglioli a piantare degli spit sulla placca della via Attraverso il pesce, glieli hanno tolti, però quella è stata veramente una follia: in quel caso non posso dire che abbiano fatto male a schiodargliela!

Per quanto mi riguarda, il primo caso di schiodatura è perché ho incontrato gente povera di spirito e perché l’alpinismo sportivo, e il conseguente uso dello spit in montagna, era avanguardia e non era ancora accettato.

Quello che è successo in Val Gardena, invece, mi ha ferito molto di più, perché è accaduto in tempi recenti, dove la cosa non era più una novità, tutti mi conoscevano, sanno come apro, han ripetuto le mie vie e mi hanno chiesto consigli sull’apertura… Ma vabbè, lasciamo perdere…

Uso del trapano in Marmolada. Tu come le hai vissute le reazioni?

È stato il primo trapano sulla Sud della Marmolada. Io avevo già fatto le mie scelte, mi sentivo nel giusto.

Ma è necessario scontrarsi con le altre realtà e questo non mi ha mai spaventato. Sapevo di andare incontro a malumori, però c’ho ragionato, non ho improvvisato: io cercavo bella roccia e già sapevo che in Marmolada l’avrei trovata, perché la frequentavo da tempo.

Quindi tu sei stato il primo a portare il trapano in Marmolada, giusto?

Sulla parete sud, sì. Ma parliamo del trapano elettrico, perché il perforatore a mano l’avevano già portato.

Dunque i chiodi a pressione già c’erano?

Sì, quelli da progressione in artificiale, ma anche qualche spit messo col perforatore a mano.

Così ha fatto scalpore un trapano perché elettrico? La roccia la buchi ugualmente, mi pare.

Forse lo spit è un elemento nuovo, e la novità talvolta può fare paura, però il principio è quello, sì.

Probabilmente lo associavano alla progressione in artificiale, ma non capivano che io salivo in libera tra uno spit e l’altro. E dopo avere aperto una via, io ci tornavo per salirla in libera, sempre. Questa azione è ben diversa dalla progressione in artificiale, rispetta un’etica ferrea.

Il mio sogno era vedere questa parete e trovare il filo d’Arianna che mi portasse fino in cima. La gioia ai massimi livelli la raggiungo quando riesco a salire un itinerario in giornata e da capocordata, magari su appigli effimeri: questo mi fa sognare. Ma spesso è difficile farlo comprendere agli altri.

Qual è il tuo impossibile?

L’impossibile è quello che dà il gusto alle cose. L’impossibile materiale è dove non ce la fai più a salire, un limite che quando ero più giovane e salivo gli 8c era lontano, ma ora il mio impossibile è un altro, è un limite più vicino, e allora vado in spedizione, ad esempio, come quest’estate con Federica Mingolla e mio figlio Alessandro. In quell’occasione, se arriverò al mio impossibile, lascerò spazio a loro, avanti il migliore.

Possiamo dire che l’impossibile ti ha spesso ispirato?

Sì, perché è una visione, è l’avventura, è l’incognito. Tu sei lì quel giorno, davanti a quel tiro che vedi veramente difficile, osservi l’impossibile e poi magari se sei fortunato, se sei abbastanza preparato e trovi tutte le sequenze di prese e appoggi, riesci ad arrivare in cima. Questa scoperta, e il percorso per arrivarci, è impagabile. Sai, in questi casi basta un nulla perché il tuo progetto svanisca. L’ultima via che ho abbandonato in Marmolada è Tentar non nuoce (una via di 300 metri con difficoltà massime di 7c/7c+ e 7b obbligatorio, aperta nel 2020 con Tiziano Buccella e Geremia Vergoni, ndr): per 300 metri è andata bene e poi ci siamo scontrati con difficoltà troppo alte. Speravo ci fossero delle fessure, qualcosa che mi avrebbe permesso di progredire, di aggirare uno strapiombo enorme, e invece no. Se fossi passato, l’itinerario sarebbe stato straordinario. Ma non sempre la imbrocchi (ride, ndr).

Con la tua etica, con i tuoi principi senza compromessi, non è sempre facile imbroccare l’itinerario perfetto da concludere.

Sì. Anche perché ogni tanto alzo l’asticella, provo a prenderla più di petto.

Resto affascinato da una linea e spero di riuscire a passare, e anche se a volte non succede, quella condizione mi fa sognare: pensare a un progetto, investirci, essere entusiasta.

Tu hai anche detto che torni indietro, se non riesci a passare, perché tra i giovani potrebbe esserci qualcuno che riesce a farlo, quindi spazio ai giovani! È corretto?

Eh sì, questa è un po’ la parte sportiva del mio modo di fare alpinismo, quello sportivo appunto. Gli alpinisti tendenzialmente è difficile che si confrontino. Una volta se si confrontavano, lo facevano in modo indiretto.

Io ho partecipato alle gare, quindi mi è più facile prenderla sportivamente, non ho la presunzione di dire che se non passo io, non deve passare nessun altro. Mi piace mettermi a confronto con chi è più forte di me e sono consapevole che ci sarà sempre qualcuno più forte.

Quando scendi perché non passi, la schiodi la via?

No, mai. La lascio perché può essere un’opportunità per qualcuno. Coitus Interruptus, ad esempio, l’hanno ripetuta molte persone perché c’è un bell’8a che è perfetto per le mezze giornate o quando le condizioni meteo sono incerte.

Ed è anche una bandiera per dimostrare la coerenza dell’alpinismo che pratico.

Quando è degenerato l’uso del trapano e hanno iniziato a usarlo tutti in modo sconsiderato, avevo quasi i sensi di colpa per essere stato uno dei primi a portarlo in montagna, perché ho quasi ‘autorizzato’ certa gente a farlo, ma persone con basi molto meno solide delle mie.

Le vie da cui ho dovuto ritirarmi rappresentano il fatto che si può anche tornare indietro, che non è obbligatorio arrivare in cima.

Ti è mai capitato nella tua attività alpinistica di cambiare idea?

La coerenza ha un valore, però chiaramente fino a un certo punto, perché rischi di diventare ottuso, se porti avanti le tue idee a oltranza senza aprire un po’ i tuoi orizzonti.

Ho cambiato idea, per esempio, nel mio modo di essere alpinista: nasco tale e poi ho scoperto l’alpinismo sportivo, perché cercavo le pareti compatte dove divertirmi grazie al grado che avevo acquisito.

E un giorno è subentrata la paura, anche perché fino a quel momento non ne avevo.

Nel 1989 ho fatto un brutto volo su Fortuna, la via di Giordani, e poi nel ’90 ho avuto l’incidente alla Gola di Toblino, dove sono volato per 50 metri: questi avvenimenti mi hanno fatto rivalutare i rischi e certe situazioni che ho vissuto in montagna su vie classiche, quando magari ti rimane una presa in mano, ti trovi per 15 metri senza niente, ti fermi su una sosta precaria… Di vie classiche non ne ho più fatte per alcuni anni.

Poi nel ’92 ho cominciato a scalare con mio papà Renato, che è andato in pensione e che aveva il sogno di salire il Campanile Basso: da lì ho ricominciato con le vie classiche, quelle che non avevo salito perché erano ormai diventate troppo facili per me. Mio papà è stato l’occasione per riavvicinarmi alle classiche e riprendere sicurezza sulle protezioni mobili, sui chiodi normali, in ambiente.

In realtà tutto questo non è un vero è proprio ‘cambiare idea’, ma semplicemente un adattamento alle situazioni della vita.

Poi c’è stato anche il meeting in Inghilterra, dove sono stato invitato quando ero accademico: anche questo evento mi ha fatto aprire gli occhi sulle protezioni veloci, che associavo sempre alle fessure. Lì ci hanno fatto scalare sulle scogliere con un tipo di roccia dove ci si poteva proteggere molto bene. Allora ho rivisto il mio stile e ho provato a ritornare al tradizionale, a cercare di mettere ancora meno spit possibili e solo se necessari, perché se la roccia ci concede di posizionare un buon friend, uno stopper o di utilizzare una clessidra, allora perché non farlo?

Non hai mai tradito la tua etica?

No. Su quella non ho mai cambiato idea.

Quando hai avuto realmente paura in montagna?

Ho avuto paura quando sono caduto per 50 metri nella falesia del lago di Toblino: devo essermi allentato il nodo per fare una manovra e poi avevo deciso di farne un’altra. Sono caduto per colpa della mia distrazione e dopo quel momento ho rivalutato tutti i rischi che avevo vissuto, facendo alpinismo. Da lì ho iniziato ad avere più paura.

Un’altra strana sensazione l’ho provata durante l’apertura della via El Gordo, El Flaco y L’Abuelito sulla Torre Centrale del Paine in Patagonia (una via di 1250 metri con difficoltà 7a+, A3+, aperta con Leoni e Orlandi, ndr). Siamo stati 12 giorni in parete e quando siamo scesi, abbiamo smontato il campo che avevamo a 500 metri. Durante la discesa abbiamo dovuto spostare le doppie perché il ghiacciaio si era ritirato circa 30 metri: mancava l’ultima doppia e mentre stavo attrezzando la sosta mi sono visto un sasso grande quanto un’anguria volarmi addosso. Sono riuscito a spostarmi, appiattendomi verso la parete, e l’ho schivato di poco. Il giorno dopo dovevamo tornare in parete perché non avevamo portato giù tutto il materiale: di risalire per espormi nuovamente al pericolo di scariche di sassi, quando ormai la nostra salita era conclusa, non ne avevo proprio voglia, mi mancava la motivazione e quel giorno, a livello psicologico, è stato quello più pesante della mia vita.

Però l’hai fatto.

Sì, l’ho fatto, ma non è stata una passeggiata.

Senti, Rolando, tu hai vissuto un po’ tutti gli universi dell’arrampicata: sei stato atleta, alpinista sportivo e trad. In quale stile ti rivedi di più?

Innanzitutto come dolomitista. E come alpinista sportivo, uno con un’etica ferrea, che cerca le belle pareti, la roccia di ottima qualità, l’impegno, la difficoltà, gli obbligatori alti.

Nella mia vita ho voluto provare un po’ tutti gli ambienti: ho aperto vie in Patagonia, ho fatto una spedizione in Pakistan, mi sono dedicato alle fessure, al granito, ho ripetuto il Nose al Capitan, per un periodo mi sono dedicato alle fessure con incastri, ho scalato Freerider (una tra le famose big wall, linea aperta negli anni ’90 dai fratelli Huber: la via si trova su El Capitan e Larcher l’ha ripetuta con Maurizio Oviglia e Roberto Vigiani, ndr) con tre bivacchi e cercando di salire il più possibile in libera…

Per un dolomitista la Valle dell’Orco è stato amore a prima vista oppure è stato anche per te un po’ un trauma all’inizio?

Dopo tanti anni di calcare avevo voglia di completarmi. E poi ho avuto la fortuna di avere amici come Andrea Giorda e Maurizio Oviglia, che erano degli esperti e mi hanno accompagnato nel conoscere le zone e le pareti. Mi ha preso, è iniziata una passione diversa, per questo stile di arrampicata che richiede di mettersi completamente in gioco: è un migliorarsi, una scoperta, vedere posti nuovi.

Come l’hai conosciuto ‘Nuovo Mattino’?

Eh, l’ho battezzato io così Andrea (Giorda, ndr).

Dunque, io avevo il sogno di aprire una via in Monte Bianco, di lasciare una firma anche lì. Così ne parlai a Maurizio che conosceva i posti e mi propose di tentare qualcosa sulla est delle Jorasses assieme a un suo amico.

Si presentò questo Andrea Giorda, con la bandana rossa, capelli al vento e con Caterina Caselli a manetta in macchina. Mi sono detto “ma chi è questo?”. Poi siamo diventati buoni amici.

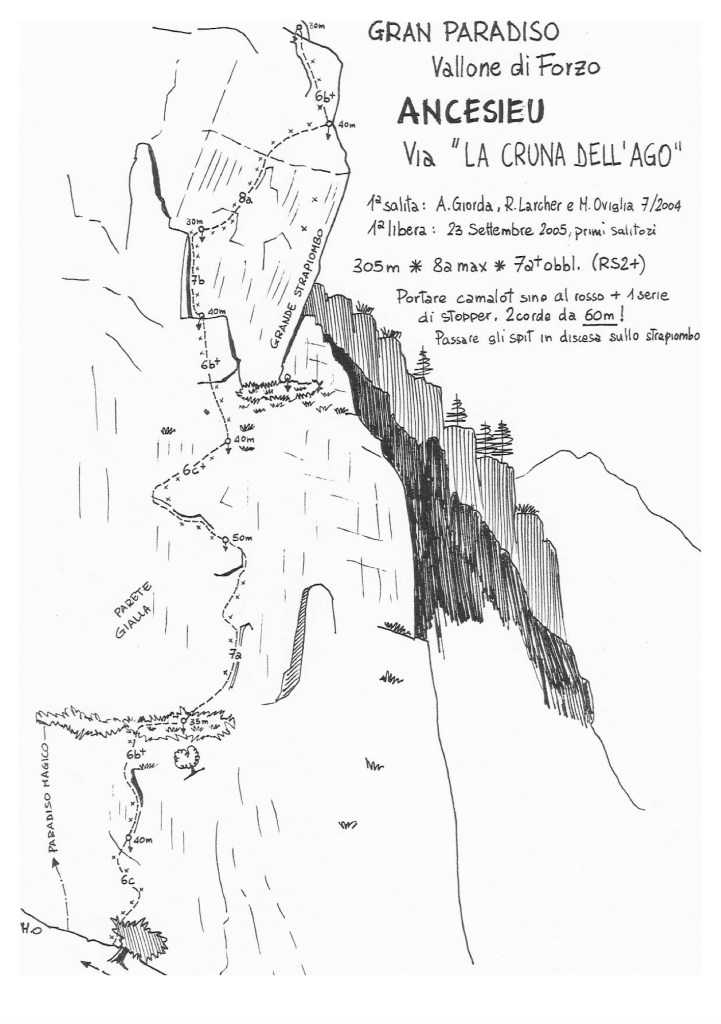

Quella volta siamo andati al Bivacco Jachia sotto la Est delle Jorasses, ma è iniziato a nevicare: siamo rimasti bloccati al bivacco, dove abbiamo lasciato tutte le provviste trasportate in ben due viaggi. Siamo allora andati ad aprire una via vicino alla Valle dell’Orco, nel Vallone di Forzo, sull’Ancesieu.

Fuori dall’Italia, quale parete ti ha affascinato di più?

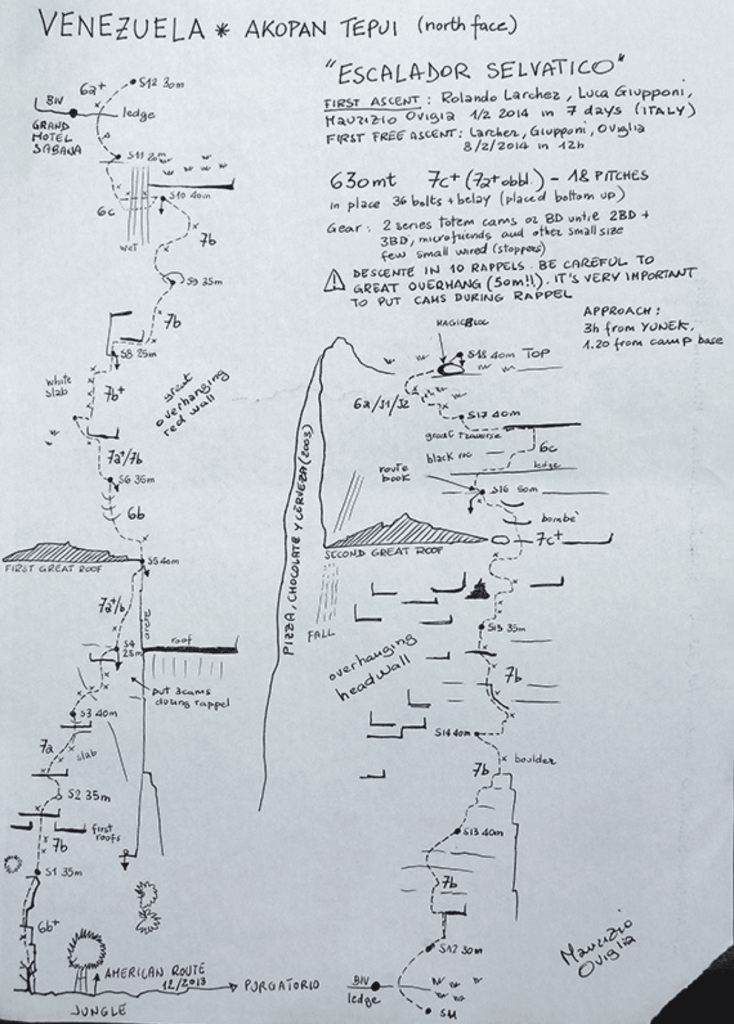

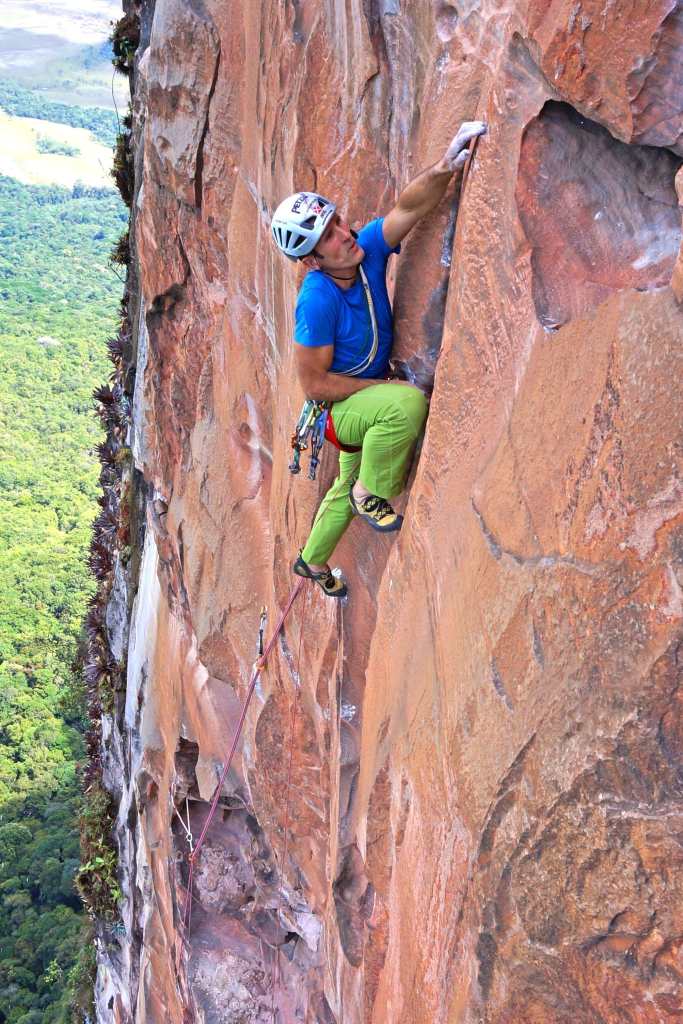

Acopan Tepui, il Venezuela è stata penso la spedizione più bella che ho fatto.

Eravamo praticamente nella foresta Amazzonica: un po’ in quota ci sono queste alte torri e in una abbiamo aperto la nostra via, Escalador Selvatico (itinerario aperto da Giupponi, Larcher e Oviglia, 630 metri con difficoltà di 7c+ massimo, 7a+ obbligatorio, ndr). La roccia è un’arenaria antica durissima, sembra quarzo. È stata un’esperienza bellissima, perché eravamo in mezzo alla giungla, con gli Indios. Pensa che avevamo fatto una spesa poverissima, avevamo solo riso e pasta, nulla con cui condire, e abbiamo visto passare questi Indios che venivano a raccogliere banane. Abbiamo proposto di comprarne un casco, ma non volevano i nostri soldi, allora abbiamo fatto uno scambio con le provviste, il baratto come ai tempi antichi.

Il clima era bello, non era il solito ambiente alpino, ma esotico, e mi è piaciuto tantissimo. Eravamo isolati: avevamo solo un satellitare che il secondo giorno si è rotto: una gran bella avventura. E la via è strepitosa!

Anche le altre avventure in Patagonia sono state affascinanti, però in Venezuela il clima è sempre favorevole e puoi concentrarti sull’arrampicata, isolato dal mondo.

Tu hai vissuto anche il sogno americano, giusto?

Ero affascinato dagli Stati Uniti, dai racconti che mi faceva Mariacher, che è stato uno dei primi ad andarci.

Così ci sono andato per la prima volta in viaggio di nozze e negli anni successivi solo per le falesie. In seguito ho voluto provare qualcosa in Yosemite e negli anni ’90 ho salito El Capitan lungo la via del Nose e poi grazie all’insistenza di Roberto Vigiani, Freerider.

Lo Yosemite è un posto magico, però ora è troppo regolamentato. C’è casino, non trovi da parcheggiare, non puoi dormire lì, tutto è cambiato.

A me piace la libertà e troppi compromessi mi rovinano un po’ la poesia. Così preferisco andare a farmi una spedizione dall’altra parte del mondo, per i fatti miei.

Hai mai pensato all’Himalaya?

Il mio terreno sono le Dolomiti e mi sento maggiormente un alpinista sportivo, però per completezza avrei sempre voluto mettere il naso in Himalaya. Ho voluto conoscere la Patagonia, ho fatto una spedizione in Pakistan e avevo anche il sogno di tentare un 8000, per fare un’esperienza, per curiosità. Ma dopo il Pakistan, con tutta quella burocrazia, i portatori, i bagagli, il cuoco, l’ufficiale di collegamento… mi è sembrato di essere un coloniale. Questo mi ha fatto perdere l’interesse. Mi sembra sia diventato tutto troppo complesso.

Nella mia prima spedizione in Madagascar nel ’98 non c’era campeggio, non c’era niente, eravamo tra le popolazioni di indigeni che non capivano cosa volessimo fare. Forse pensavano che andassimo a cercare oro sulle pareti, perché per loro era inconcepibile quello che stavamo facendo.

In questi casi ti confronti con le realtà locali, la povertà e ti chiedi “ha un senso quello che facciamo?”.

La risposta l’hai trovata?

Ma sì: che voglio lasciar perdere quegli ambienti. In Pakistan, in Himalaya, in Nepal puoi giustificarti che dai lavoro alla gente del posto, ma andare a finire in un campo base proprio non mi alletta.

Non sei uno a cui piacciono i paletti…

Sono abbastanza individualista, mi piace organizzarmi per i fatti miei.

Un po’ alla Casarotto.

No, non proprio così da solo. (Ride)

Per me la montagna è tranquillità. Mi piace godermi la natura e la montagna nelle loro essenze.

In Dolomiti, secondo te, c’è ancora spazio per trovare qualcosa di bello?

Sì, ce n’è ancora di spazio, però non devi ragionare sulla visione di una generazione o due, o di una vita. Devi ragionare in tempi più lunghi: non dico con le ere geologiche, ma con i figli dei miei figli, cosa troveranno, dove dovranno andare per dare spazio alla loro creatività.

Speriamo non sormontino vie aperte precedentemente: ti pensi ad esempio se qualcuno passasse sopra a una via di Cozzolino con gli spit? Non so nemmeno se lo ricorderanno più tra 20 o quarant’anni.

È un rischio.

Portare nel futuro la storia dell’alpinismo, portarcela con noi per capire dove e come tutto è nato, è nel mio piccolo anche il mio obiettivo.

È l’idea per allenare anche lo spirito critico.

Esatto. Qual è per te il valore delle vie classiche?

Ne ho salite parecchie negli anni: molte sono bellissime, ma la loro importanza è data soprattutto dal loro valore storico.

E salire di tanto in tanto qualche via più facile rispetto a quelle che apro io, mi fa bene: arrampico tranquillo e rilassato, è una sensazione piacevole, differente da quando mi trovo nelle mie situazioni, sempre col coltello tra i denti.

Con mio papà ho fatto anche una piccola ricerca storica: un esempio è la via Graffer-Detassis al pilastro della Tosa, ritenuta la linea più difficile salita prima del secondo conflitto mondiale in Brenta. Se la contestualizzi, con quei personaggi che salivano con la corda di canapa legata in vita e le scarpe di feltro, sono salite veramente per pochi: confrontandoti poi con delle difficoltà non banali, c’è da rimanere stupiti di fronte a tutto questo.

Pensa che lo Spallone Graffer al Campanile Basso sulla guida è dato V+, ma se lo sali in libera arrivi al 6b+!

All’epoca c’è da dire che per la progressione talvolta tiravano i chiodi, però, per come saliva, Graffer era un fuoriclasse, come Detassis, ad esempio.

Percorrere le linee classiche ti fa anche capire come è nato tutto: ma bisogna mettersi nei panni di chi l’ha aperta, ragionarci. Anche questo dovrebbero fare i giovani o chi si approccia all’alpinismo.

Cosa ne pensi del rendere più sicure queste vie con l’aggiunta di spit?

Una volta le vie classiche erano tanto ripetute, adesso, a parte qualche zona più gettonata, sono ben poco frequentate.

Comunque io dico sempre che le soste devono essere solide e se si riuscisse a trovare un metodo per rinforzarle meno invasivo possibile, per me sarebbe una buona soluzione. Ad esempio piantare due chiodi tradizionali e bloccarli con la resina. Lungo i tiri, con i mezzi che ci sono attualmente, puoi integrare facilmente con i friend e le altre protezioni mobili.

È chiaro però il problema: stiamo perdendo la cultura alpina, l’abitudine di posizionare friend, di valutare una sosta o se un chiodo può tenere: è cresciuto il livello fisico, ma di pari passo è calato il livello psicologico.

Ti stavo proprio per chiedere: meno testa e più forza fisica, dove stiamo andando secondo te?

Anni fa c’era gente che andava a ripetere le mie prime vie e aveva più testa che braccia. Adesso ci sono persone che hanno un’infinità di braccia, ma la testa non è andata di pari passo, è regredita. Molte falesie vengono chiodate con spit sempre più vicini e la gente si abitua a usare meno la mente.

Io dico sempre che l’arrampicata è uno sport democratico, perché ognuno si gestisce i propri itinerari con il suo grado: chi è più allenato e chi meno, chi è più giovane e chi meno, chi è più dotato e chi meno, tutti possono comunque arrampicare. Ma tutto cambia in certi ambiti, dove l’arrampicata non è più democratica.

Ma secondo te, quale sarà il futuro? Si andrà sempre di più verso vie plaisir, oppure ci sarà sempre questo parallelismo tra quelli come te, che aprono vie con questa etica e puntano sempre a un obbligatorio da conquistarsi, e quelli che aprono vie per tutti?

Non voglio essere presuntuoso, ma per quanto riguarda le mie vie, oggi che il livello si è alzato qualche ripetitore in più c’è, però sono tutti nomi noti. Anche se alcune le ho aperte 20 anni fa, quando c’è il 7b obbligatorio, è facile che le ripetizioni siano poche.

Oggi la maggioranza degli scalatori preferisce vie protette con chiodi ravvicinati.

Mio figlio ha 26 anni e improvvisamente da un anno e mezzo ha iniziato a ripetere qualche mia via, e si è offerto volontario per andare ad aprire una via nuova. Con la maturazione a tanti viene la curiosità di provare.

È chiaro che un Jacopo Larcher, che prima mi hai nominato, è un fuoriclasse, ce ne sono davvero pochi, però ci sono sempre stati e sempre ce ne saranno. Ma resteranno pochi.

La mia via Invisibilis (una via di 405 metri con difficoltà 7c+ massimo e 7a+ obbligatorio, aperta in cinque giorni tra il 2009 e il 2011) può diventare una classica moderna, però comunque non è fruibile a tutti.

Va anche sottolineato che la frequentazione della montagna era maggiore negli anni ’80 e ’90. L’arrampicata sportiva ha quasi svuotato le montagne, perché una volta se tu avevi la passione della scalata, la potevi esaudire solamente andando a fare alpinismo, non c’erano alternative. Nel momento in cui è nata l’arrampicata sportiva, in montagna ci va solo chi ha passione: chi ha paura dei temporali, delle fatiche, del rischio, non ci va.

L’alpinismo tradizionale quindi tra un po’ morirà, secondo te, oppure resterà sempre un’alternativa?

Il numero di persone che scala è cresciuto esponenzialmente, ma non quello degli alpinisti, anzi, secondo me sono calati.

Artificiale, libera, free solo: qual è secondo te il futuro?

Io spero che non sia l’artificiale, perché lo aborro. L’artificiale esasperato, intendo, perché ci vuole pelo sullo stomaco per affrontare in artificiale un tipo di salite. Certo non mi motiva, però capisco che è una sfida: io sogno di salire l’impossibile a modo mio, loro sognano l’impossibile salendo con tutti questi aggeggi, appendendosi su conformazioni micro della roccia.

Di free solo qualcosa ho fatto anch’io all’epoca, qualcosa di modesto, fino al sesto grado: è un’azione che ti dà un senso di libertà fantastico, però è meglio disintossicarsi in fretta. Per i giovani, a mio parere, non è un bell’esempio.

Quando ho risalito la via Attraverso il pesce come regalo di compleanno per i 50 di Maurizio Oviglia, l’aveva da poco salita in free solo Hansjörg Auer e ti fa star male. Lo stesso quando ho salito Freerider sul Capitan: l’aveva fatto pochi mesi prima Alex Honnold slegato, ti immedesimi e stai male a vedere su quali difficoltà è salito senza protezioni.

Il free solo è comunque di nicchia: qualcuno ne rimane affascinato soprattutto dall’aspetto mediatico, che amplifica e sfrutta queste salite a livello commerciale, ma per fortuna lo praticano in pochi.

Quindi almeno per ora possiamo dire che non sarà questo il futuro dell’arrampicata?

Non lo sarà mai: sono solo delle schegge impazzite. Certi azzardi li considero un insulto alla vita.

A proposito, come mai ti sei messo a volare? La scalata ti stava un po’ stretta?

Una delle motivazioni che mi ha spinto a scalare è il bisogno di andare in alto per guardar giù: il parapendio è la diretta conseguenza, l’apoteosi di tutto ciò!

Ho la necessità di vivere ampi orizzonti.

Sono tre anni che volo, a 57 anni ho raggiunto il brevetto. Mi sono anche ricordato che una trentina di anni fa al Pueblo di Massone, avevo chiodato una via che ho chiamato Atene e mi sono detto che quando l’avessi liberata mi sarei iscritto al corso di parapendio. Mi sono allenato e tre anni dopo l’ho liberata, ma ho pensato ‘sono troppo giovane per iniziare col parapendio, lo farò quando mi viene la pancia: finché son giovane è meglio scalare’.

Tre anni fa Matteo Pavana, il fotografo-videomaker-arrampicatore mio amico di Trento, stava facendo il corso e un giorno di lezione, mi sono aggregato per provare. Mi sono detto: ‘la pancia non viene, in pensione ci vado a breve, più di tre volte a settimana non riesco ad allenarmi, mi prendo il brevetto!’.

Quindi non lasci l’arrampicata per volare.

Assolutamente no. È che tra poco vado in pensione, devo riempirmi la settimana! (Ride)

Quando volo sopra la Marmolada, spesso trovo gente sulle mie vie, o vedo le mie stesse linee, i miei chiodi… è una cosa fantastica.

Cosa hai detto a tuo figlio, quando ha voluto seguire le tue orme?

La storia di mio figlio è un altro regalo che mi ha fatto la vita.

Ai miei figli, Alessandro e Anna, ho insegnato quello che so fare, ma non ho mai preteso, mai insistito che facessero quello che faccio io.

Alessandro ha giocato a basket per anni e poi si è messo a giocare a calcio; solamente a 14 anni ha iniziato a scalare, a fare gare e finché praticava arrampicata sportiva, da papà, ero più contento. Adesso si è avvicinato di più all’alpinismo sportivo, dove il pericolo oggettivo può sempre esserci, come la scarica di sassi o il brutto tempo, ma non è mai come come fare solo alpinismo.

Sicuramente si espone più che andare a giocare a pallone, però io sono abbastanza fatalista nella vita. Se deve accadere qualcosa, accade comunque.

Sono orgoglioso che Alessandro inizi a ripetere anche le mie vie in montagna.

Che messaggio daresti ai giovani che si approcciano all’alpinismo?

Di appoggiarsi sempre a qualcuno che ne sa di più, soprattutto all’inizio, perché da giovani si rischia di essere un po’ presuntuosi. Con la gravità poco o tanto rischi sempre, è inevitabile, però si può essere furbi e chiedere consiglio.

È necessario limitare i pericoli, ma soprattutto comprenderli.

Sbagliando si impara o è sempre meglio non sbagliare in montagna?

Sbagliare è umano e bisogna sperare di sbagliare poco, per poterlo raccontare.

C’era un detto…

Lo diceva Cesare Maestri: ‘qual è l’alpinista migliore? Quello che invecchia’.

E lui è invecchiato, anche se ne ha fatte di tutti i colori. Conta anche il fattore C!

Concludiamo. La tua montagna è la Marmolada: hai risposto a un sacco di domande a riguardo, quindi provo a fartene una in questo modo. Se tu potessi parlarle e lei potesse ascoltarti, cosa diresti alla Regina delle Dolomiti?

Le direi ‘grazie’.

La Marmolada mi ha riempito la vita. Ho vissuto i suoi tre elementi: la roccia, scalando e aprendo vie, la neve, con il free ride su discese pazze con Toni Valeruz, Pederiva, Mariacher e altri, e adesso vivo la sua aria con il parapendio.

È il mio parco giochi, dove ho fatto le esperienze più belle, dove ho realizzato me stesso.

La Marmolada mi ha reso felice, perciò io posso solo dire grazie.

Grazie a Andrea Giorda, con la sua bandana rossa e i capelli al vento, per il contatto.

In copertina: Rolando Larcher su L’occhio che vide rosso, Dolomiti di Brenta – foto di G. Calzà

Di’ la tua!