Pittore, scalatore, tracciatore… non so se definirlo in quest’ordine, ma penso che non voglia nemmeno una definizione, Simone Pedeferri. Lui è libero. Di dipingere, arrampicare, chiodare, di fare qualunque cosa in cui crede.

Con lui abbiamo parlato di etiche e stili, di modi di pensare e vivere, di generazioni che cambiano e di una felicità che non è ‘cosa’, ma ‘come’.

Un copione per Simone non esiste, la sua tela è semplicemente la vita, che non si scrive ma si affronta a colpi di colori e sfumature in un mondo in cui il dialogo tra uomo è roccia è più vivo che mai.

Non mi dilungo, sarà lui a raccontare. Senza perdere tempo, ovviamente: c’è da scalare!

Cosa non ti ha fatto più smettere di scalare?

Quello che mi ha sempre colpito della scalata è il suo essere uno stile di vita.

Da piccolo mi sono avvicinato all’arrampicata grazie ad alcune persone, come mio zio. Sono brianzolo e vicino a Erba c’erano alcune falesie: avevo 5-6 anni e i miei genitori facevano escursionismo, mi portavano con loro e in quella zona trovavo mio zio con diversi ragazzi che scalavano. È stato lì che mi sono appassionato.

Già in quel periodo la scalata stava cambiando: passava dallo scarpone alle prime scarpette, gli arrampicatori mettevano la fascia ai capelli, spesso portati lunghi, venivano utilizzati i moschettoni, c’era un atteggiamento diverso nell’approccio, un altro linguaggio.

Per me che ero un bambino era tutto fantastico, quel mondo mi aveva colpito.

Era un mondo fatto di libertà: eravamo liberi di scalare sulle pareti, senza regole, non c’era chi ti diceva cosa dovevi o non dovevi fare, non c’era competizione.

Io ero un bambino molto timido, quindi le competizioni mi mettevano soggezione. Nella scalata invece dovevo confrontarmi con me stesso: o salgo o non salgo. Allora mi sono detto: quando divento grande voglio diventare uno scalatore.

E poi in quegli anni la scalata era influenzata dall’affascinante cultura del ’68, dallo spirito di ribellione e rivoluzione, dal punk, dalla lotta sociale…

Questi anni di cui mi parli sono circa quando hai iniziato a scalare, giusto?

Io ho iniziato dopo, ma quella ventata si sentiva ancora. Prima ho fatto molto escursionismo, i primi tremila e quattromila, sciavo, correvo, praticavo ginnastica artistica… Sono arrivato alla scalata quando avevo già 14-15 anni.

Tra i miei amici magari non ero il più bravo a scalare, ma di certo ero quello che aveva la testa più dura.

Negli anni sono arrivati i primi allenamenti ed essendo il più testardo, ero quello che ci credeva e si impegnava per raggiungere gli obiettivi. Poi negli anni mi sono accorto che ero molto dotato, ma prima anche io ho avuto i blocchi che hanno più o meno tutti.

Come sei entrato nel Club Alpino Accademico?

Nel CAAI, devo dirti la verità, non sono molto attivo, perché gran parte dei miei sforzi si rivolgono al gruppo dei Ragni di Lecco, di cui sono membro del consiglio da 15 anni.

Tra gli accademici sono entrato più per rispetto a una persona, che è Angelo Zoia, un Ragno: fu lui a chiedermi se mi interessava entrare nell’Accademico. Purtroppo Angelo è mancato qualche anno fa: ha fatto la prima salita del Torre nel ’74 e io, quando ero un ragazzino, lo vedevo come un mito. Ricordo che era davvero un personaggio: magrissimo, piccolino, faceva trazioni monobraccio come fossero niente e a 60 anni fisicamente era ancora incredibile.

Lui mi ha chiesto se volevo diventare accademico e per me è stato un onore.

Del CAI faccio parte da tutta la vita.

Tu chiodi tantissimo, sei un chiodatore compulsivo. Ma perché chiodare così tanto e non semplicemente divertirsi ad arrampicare evitando queste fatiche?

Eh (ride, ndr), ci sono diversi motivi.

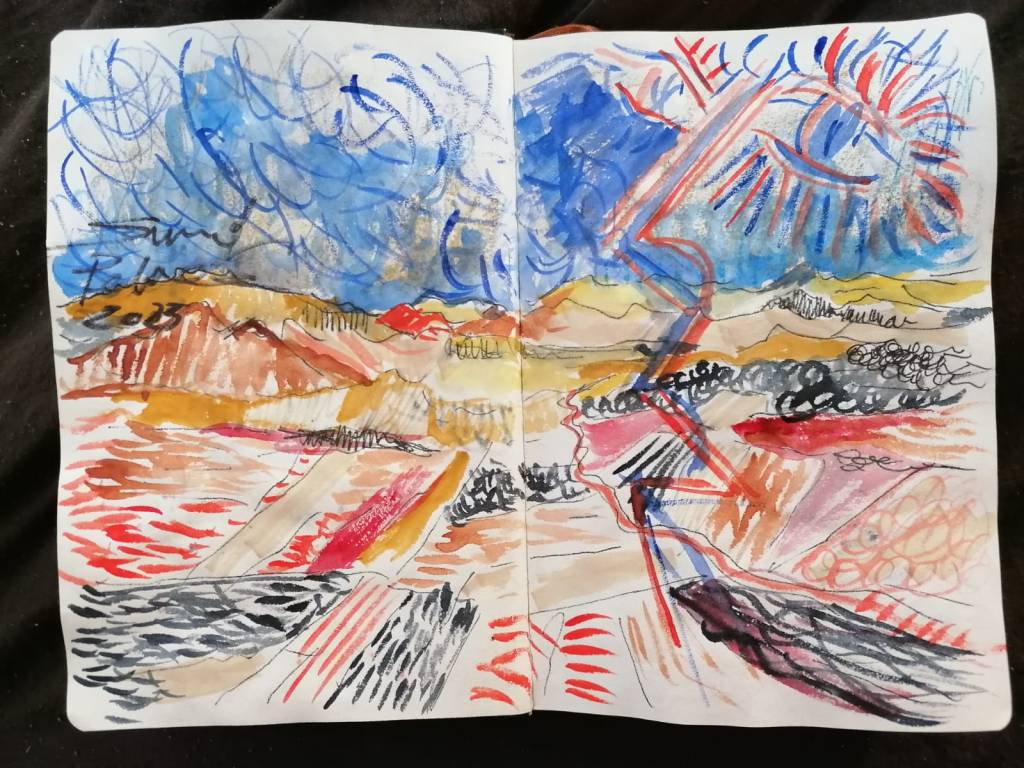

Io sono un pittore e la scalata per me è un po’ come dipingere: ci sono diverse tecniche e mi è sempre piaciuto impararle, mischiarle. Per me il creare è molto importante e lo faccio anche in parete.

E come la pittura, anche la chiodatura è stata un’evoluzione creativa, si è modificata nel tempo e con l’esperienza.

Ho iniziato a chiodare in un modo e adesso lo faccio in una maniera completamente diversa. Le linee che vedevo una volta adesso sono cambiate. È una ricerca che non è mai finita sotto un punto di vista, evolve sempre. Osservare una parete per me ha un fascino incredibile.

E qualcosa di davvero affascinante è anche il momento in cui sei il primo che tocca quella sequenza di appigli, il primo a capire che è fattibile, anche se magari da sotto sembra un muro non scalabile. Trovi quell’appiglio che ti ha creato lì la natura, in quella posizione perfetta, oppure arrivi in un punto dove non si può proseguire e allora cambi direzione, esplorando la parete per scovare la sequenza: probabilmente è proprio questo a essere una droga per un chiodatore e scalatore.

Io ho anche provato diverse rocce in tutto il mondo, ognuna con la sua qualità, la sua tipologia, e questo è fondamentale per l’esperienza di chiodatura e tracciatura. E anche parlare con altre persone che hanno questa mia passione mi è servito tantissimo.

Senza scordarci che l’arrampicata segue un po’ le tendenze e questo ti aiuta a capire l’evoluzione che c’è dietro: mi piace restare aggiornato.

Sono anche un tracciatore per le palestre e quindi mi piace tantissimo vedere la Coppa del mondo, soprattutto per osservare le vie e il modo in cui sono state tracciate.

Nel mondo ho portato la mia passione per la chiodatura, in quei posti dove mancavano le falesie o la scalata era molto embrionale: mi è piaciuto contribuire alla crescita di alcuni ambienti. Ho pensato di utilizzare l’arrampicata sportiva non più fine a se stessa, ma come un contributo senza essere sempre sotto pressione o a rischio come in una spedizione alpinistica, godendomi il viaggio, vivendomi le diverse culture.

L’arrampicata sportiva mi ha anche dato l’opportunità di fare dei viaggi all’avventura, con altri chiodatori, in furgone: siamo andati in Bosnia, in Albania, in Bulgaria, in Tunisia e molto nel Sud Italia.

In Sicilia negli ultimi anni, grazie anche ai ragazzi del posto che sono ormai diventati dei fratelli per me, abbiamo chiodato dieci strutture, soprattutto a Palermo, dove tra gli anni ’90 e inizi 2000 c’era una comunità fortissima. Lì a Palermo, dove la roccia è splendida, negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo chiodato moltissime vie: è stata per me un’esperienza importante.

Penso di aver chiodato più o meno una cinquantina di falesie e quelle che chiodo in genere sono di una certa qualità, inclinazione e difficoltà.

Prima mi ha colpito una tua frase: mi hai detto che hai cambiato il modo in cui chiodi. Me la spiegheresti?

Fin dall’inizio ho sempre cercato di lasciare una via attrezzata in modo che fosse possibile scalarla on sight, dal basso.

I primi anni che chiodavo, più di 30 anni fa, nel ’94, abbiamo formato un gruppo informale che si chiamava La Tribù, dove alcuni, soprattutto Pizzagalli e Dodo, erano più attivi sulla chiodatura. Con loro ho iniziato a sperimentarla sia di vie lunghe sia di falesie. Un autunno ci siamo trovati al lago di Como perché Pizzagalli conosceva una falesia che si poteva attrezzare. Abbiamo chiodato il primo settore di quella che oggi è la falesia invernale di Sasso Pelo e a mio parere la chiodatura doveva essere non pericolosa e corretta.

Non mi piacciono le falesie dove ci sono difficoltà enormi e per arrivare in catena devi disintegrare la corda perché voli infinite volte, magari perché il chiodatore ha piantato lo spit mezzo metro più a sinistra e te non riesci a rinviare. Quando è capitato a me di salire in questo tipo di falesie, ho liberato le vie perché saltavo il rinvio.

Da noi molte vie hanno avuto un’enorme evoluzione, perché per renderle più naturali possibile sul granito, molte volte devi seguire le zone più lavorate, ma spesso sono in diagonale, non sono linee molto facili da smontare e quindi diverse vie le ho lasciate montate per la comunità, con l’avviso di controllare sempre i rinvii. Perché la falesia è di tutti e tutti dobbiamo mantenerla.

Modifiche, accortezze, evoluzioni sono nate dall’esperienza.

Quindi non hai cambiato modalità di chiodatura, l’hai evoluta, rispettando sempre i tuoi principi.

Sì. Se una via non è attrezzata perfettamente, perché magari nella prima chiodatura c’è qualcosa che non funziona, la correggo.

Sai, ogni via ha un costo: mediamente sono 10-12 spit inox, 4-5 rinvii fissi e la sosta. Più la manutenzione. E mettici anche quel puntino di resina per fissare un appiglio che potrebbe rompersi… Minimo un tiro costa 100€. Ma conviene sempre chiodare al meglio: inutile risparmiare qualche euro mettendo uno spit in meno.

La poesia è poter scalare bene, volentieri, allenarsi sulla roccia senza farsi male. Questo per me significa attrezzare bene.

Come hai imparato a capire la roccia? Ha una voce?

Sì, la roccia ha una voce, ha un colore, devi continuare a osservarla.

Io l’ho imparato soprattutto pulendo tanti blocchi, 3mila, 4mila passaggi, qui e in giro per il mondo. Ho fatto il tracciatore per 14 anni al MelloBlocco e l’osservare un piccolo sasso, capire dove si può togliere una lama e formare una tacca, dove da quell’appiglio esiste una sequenza anche se sembra non esserci nulla, osservi l’appoggio che si può formare in un punto per poter vincere quell’angolo lunghissimo… È un micromondo che poi mi ha portato a vedere le vie di arrampicata sportiva.

La falesia non la guardavo tanto nei primi anni. Ho cominciato a chiodare parecchio quando ho iniziato a non poter più fare i miei allenamenti su roccia al sasso perché si alzava la temperatura, era circa il 2005-2006: mi sono guardato intorno e ho cominciato a chiodare le prime falesie un po’ in alta quota, e da lì ho pian piano sviluppato questa parte.

Qual è la tua etica in montagna? Rispetti dei principi?

Ti dico la verità: quando ero giovane avevo delle etiche ferree e dicevo “non cambierò mai”. Avevo anche, e ho tutt’ora, dei miti, come Heinz Mariacher: quello che scriveva, il modo in cui lo faceva, lui bastonava…

non come oggi che sono tutti leoni da tastiera e poi tarallucci e vino. Una volta ci si ‘pestava’ le etiche e tutto il resto. Poi c’era chi era sponsorizzato e doveva dimostrare di meritare quei quattro moschettoni.

Con il tempo ho fatto un percorso grazie al quale ora ho diverse etiche, diversi modi di affrontare le montagne. Come per le tecniche in pittura: per me l’etica e la tecnica di pittura vanno di pari passo. Le etiche sono una diversa dall’altra, a volte possono anche essere usate insieme, ad esempio posso salire una montagna per 10 tiri in clean climbing, ma per arrivare in cima ci sono altri quattro tiri che devo superare con gli spit. Posso mischiare le due tecniche e quindi chioderò a spit scalando in libera da una protezione all’altra come fa Rolando Larcher.

Ne ho parlato con Rolly di questo argomento: lui è molto più intransigente sotto un certo punto di vista, per lui c’è un solo modo giusto e da quello non si deve scansare. Lui ha redatto un manifesto, che io non ho firmato per coerenza. Anche Rolly dal mio punto di vista non l’ha rispettato al 100% quando ha aperto la via Hotel Supramonte: ha fatto un passo dove ha tirato due spit. La prima libera è stata di Pierino Dal Prà. Però secondo me ha fatto una cosa che per la sua etica non andava fatta, eppure ha portato a casa un capolavoro di via.

Questo per dirti che a volte noi stessi alpinisti scendiamo a compromessi, quindi per me è giusto conoscere le varie etiche e averne più di una. E poi l’etica è influenzata anche dai periodi storici.

Per questo a mio parere è una parola a volte sovra-utilizzata.

Nella Germania dell’Est, sulle torri d’arenaria, per esempio, anche se ci sono le fessure, ogni tot di metri mettono degli anelli di protezione: da noi non verrebbero messi gli anelli, perché pareti del genere, con fessure proteggibili, andrebbero lasciate pulite utilizzando i friend e i dadi.

Là invece è vietato usare i friend, piuttosto vengono utilizzati i cordoni incastrati, eppure mettono gli anelli e per farlo devono bucare la roccia. Quindi vedi? Le etiche cambiano anche in base ai luoghi.

Io ho girato praticamente quasi tutto il mondo e dove per te una cosa è giusta, per altri è sbagliatissima.

Quindi possiamo dire che la tua etica è un po’ il tuo stile?

Sì. Ho degli stili diversi e in base alle esigenze utilizzo sistemi diversi.

Ho salito delle montagne in Groenlandia in clean climbing on sight perché lo permettevano e ho scalato fino al 7c proteggendomi a vista. Ho salito vie a spit. Questa settimana sto finendo di chiodare una via di nove tiri di cui sette sono trad.

Sei eclettico.

Il mio eclettismo deriva dalla conoscenza, che è la base fondamentale.

Passiamo al MelloBlocco: tu sei stato per anni tracciatore, hai visto passare generazioni di ragazzi. Com’è cambiato l’approccio al boulder nelle diverse generazioni?

Da tre anni non sono più tracciatore per il MelloBlocco, ma il format che viene usato tutt’ora l’ho inventato io nel 2003.

Anche il MelloBlocco ha avuto un’evoluzione: ad esempio i primi blocchi con gli occhi di adesso facevano un po’ ridere, i boulder erano veramente più piccolini, più bassi. Poi ogni anno alzavamo uno scalino, cambiavamo tipologia, abbiamo inventato dei sistemi per sistemare le aree, i boulder, per creare la sentieristica. Abbiamo voluto usare dei sistemi puliti come gli ometti: ne avremo costruiti 200 milioni (ride, ndr). Non volevamo la vernice e le scritte, volevamo lasciare il posto com’era, in equilibrio, come un giardino zen.

All’epoca, poi, al contrario di adesso, arrivava gente da 50 paesi del mondo. Ora il MelloBlocco è più italiano, più locale. Prima ospitavamo metà Coppa del mondo, che si posizionava sotto i massi per 3 o 4 giorni e cercava di fregare il tracciatore, di trovare dei sistemi completamente diversi da quelli utilizzati. Ma nel complesso è andata veramente bene e il livello che c’era allora era veramente impressionante.

Adesso non c’è più quell’attrattiva, è cambiato completamente il mondo e sono cambiati i ragazzi.

Come sono cambiati?

Adesso tanti escono dalle palestre: è un’altra realtà. È un mondo con cui dobbiamo interagire per forza se vogliamo poter comunicare con loro.

Io arrampico tantissimo con i ragazzi giovani e quando scalo con uno che ha 20 anni, l’età di mio figlio, posso parlargli anche di cose banali su chi ha fatto quella cosa o quell’altra, ma non sa, non conosce. Molti non sono nemmeno curiosi di sapere.

Ti faccio un esempio: nella nostra generazione se un socio chiodava una falesia, la settimana dopo andavi a scalarci. Ora se tu dici che hai chiodato un settore, mediamente vanno dopo due anni, se va bene, perché prima devono vedere la foto, conoscere il luogo, ascoltare le opinioni. Se i settori sono distanti, come gli ultimi che ho chiodato con magari un’ora di avvicinamento, quelli neanche a pensarci, sono alpinismo puro. Sembra impossibile, no?

Rispetto a una volta sono poco curiosi, ma a livello fisico sono stra-preparati. E per forza: sono chiusi dentro in un garage 4 ore per 4-5 giorni a settimana! Rispetto a noi fanno paura, ma se anche fanno delle belle prestazioni, rimangono poco curiosi.

Ti faccio un altro esempio. Ci sono dei ragazzi che scalano solo boulder e altri solo corda: una volta la stessa compagnia faceva tutto, ora si lavora a settori e non si mischiano.

Oppure trovi quello che fa 6 mesi di plastica perché è un ragazzino giovane che fa gare, esce tre volte al mese su roccia e poi entra in quel loop che intorno ai 18-20 anni ti fa smettere di scalare, perché non hai vissuto il mondo dell’arrampicata. Quello che invece abbiamo vissuto noi, che è anche divertimento, curiosità, esplorazione, condivisione…

Non conoscono lo stile di vita di cui mi parlavi prima e che ti ha fatto innamorare della scalata?

Sì.

E tante persone arrivano dalla città, non hanno il concetto di vivere la giornata nella natura, vedere un tramonto con i soci dopo che hai fatto un tiro a cui tenevi, capito?

Spesso chi fa le gare si allena sulla plastica tutta la stagione e poi in estate si riposa perché è distrutto. Ma cavolo, per me l’estate era il periodo più bello per fare le vie in montagna!

E poi c’è la selezione delle falesie per varie motivazioni: ma no, provale tutte!

In un’intervista hai detto, in relazione ai Ragni di una volta, “noi in confronto a loro siamo diventati dei fighetti”.

Ah, può essere.

Perché secondo te? Per colpa degli agi della società odierna o perché siamo cambiati noi più giovani?

Loro facevano delle cose… tecnicamente è vero che erano meno forti, però facevano cose pazzesche. Anche le salite in Dolomiti negli anni ’30: le guardi e dici “ma dove cavolo è passato questo qua?”. Quando ho salito la Preuss, dal basso mi sono detto “ma questo è pure sceso slegato da qui”. E l’etica di Preuss era così: noi che usiamo il trapano dove non puoi tornare indietro nei tratti che sali, per lui sarebbe stata una porcheria, ti avrebbe tirato il trapano in testa come minimo.

Io, essendo un Ragno, ho sentito le loro storie, quando han scalato pareti e dovevano trasportare dei materiali che facevano paura: han dovuto inventarselo il materiale per salire il Torre, l’han costruito in officina, capito?

Anche negli anni ’80, gli anni di Heinz Mariacher, Fazzini e Vitali… avevano un modo di scalare, un’etica, una visione che oggi sorprende.

Paolo Vitali ha aperto una via che si chiama Transqualidiana nel 1989 col pianta spit a mano, 20 tiri, uno sviluppo di 700 metri. Se la guardi è un muro e allora dici “che cavolo gli è venuto in mente di attaccarlo col pianta spit a mano?”. Adesso nessuno attaccherebbe mai un muro così senza un trapano!

Devi sapere leggere veramente la roccia, capirla. Sicuramente l’ha studiata col binocolo.

Affascinante questa immagine!

Ecco, a me piace osservare le montagne, le pareti, con il binocolo, trovare quelle zone che appaiono col variare della luce del sole: spesso mi capita di attendere quell’orario quando magari la luce dirada e riesci a vedere quelle concrezioni che normalmente col sole a picco non riesci a notare. Osservi le fessure che sono un po’ nascoste…

Questo l’ho imparato ripetendo le vie di altri scalatori. Col binocolo era bravissimo Fazzini: nel comprendere le linee, osservarle.

Adesso spesso faccio le foto e le ingrandisco. Questa l’ho sentita la prima volta da Heinz Mariacher, che controllava la Marmolada ingrandendo le foto su PC. Tre o quattro vie le ho scoperte ingrandendo foto in alta definizione!

Senti, in tutti i tuoi anni di arrampicata, qual è stata, se c’è stata, una scelta che più ha segnato la tua vita arrampicatoria? C’è stata una decisione che hai preso che ha cambiato qualcosa?

Dunque, io ho iniziato a scalare nell’’89 con un gruppo di amici, soprattutto con Marco Vago.

Avevamo pochissime informazioni, dovevamo inventarci tutto. Tu vedevi la foto di uno che faceva una cosa o leggevi qualche informazione negli articoli delle riviste come quelle del CAI o Alp, delle quali dovevi aspettare l’uscita del numero, perché era lì che potevi raccogliere notizie, e poi da lì ti costruivi un mondo con la fantasia.

Ricordo che Marco fu il primo ad aver letto due o tre cose, probabilmente di Kurt Albert e di Wolfgang Güllich, che aveva portato l’arrampicata libera sulle grandi pareti, e ha detto “questo è il futuro!”.

Io ho fatto di tutto: arrampicata sportiva fino all’8c, boulder fino all’8A. Ho chiodato col trapano, avevo portato l’8 in montagna… la forza che avevo allora non l’ho mai più avuta.

Dopo circa il ’96 io potevo anche smettere.

E invece cosa è successo?

La prima spedizione nel 2000 mi ha cambiato: il viaggiare, l’andare in un posto per vedere una montagna e metterci una settimana, quando qui prendi la macchina e in 5 ore sei al Bianco o in Brenta, o in Civetta.

Ricordo quando una volta sono sbarcato in questo posto allucinante, sono sceso dall’aereo e c’era un odore di marcio. E poi il volo interno, la jeep, i portatori, cammini di quattro giorni fino a dire “ma questa montagna esiste o ci hanno fatto vedere una foto fake?”.

Quell’approccio mi ha cambiato il mondo.

In pratica hai ampliato l’orizzonte…

E poi ho capito che voglio scalare tutte le pareti che mi capiteranno, tutte le vie, perché voglio confrontarmi con altri posti e chiodatori.

Ho avuto anche un periodo in cui volevo salire solo le vie pericolose, quindi più erano rischiose e più andavo a ripeterle, e se uno ha salito quella via con 10 pezzi, io dovevo metterne cinque.

Quando ho posizionato il primo friend per precauzione, per non rischiare (prima non l’avrei messo in quelle circostanze), mi è cambiata la vita: ho detto “cavolo, non son più quello di prima, non c’ho più il pelo di una volta” (ride, ndr). Magari il passo obbligato lo facevo anche, però ho iniziato a preferire un divertimento meno rischioso, diciamo così. Questo ha significato che quella spinta che avevo a 20 anni, da immortale, comincia ad affievolirsi.

A proposito di protezioni: oggi si parla tanto di sicurezza, regolamentazioni, etica, spit o non spit e altro. La società e la politica, in tutti i suoi aspetti, hanno influenzato l’arrampicata negli anni. Tu come la vedi nel futuro?

Non so risponderti.

Quello che abbiamo vissuto noi a 20 anni non puoi viverlo adesso. Ma i ragazzi di oggi alla fine trovano la stessa felicità in altri modi.

Invece come cambierà la scalata non lo so proprio, perché ha preso una direzione che io avrei pensato completamente diversa. Noi come Ragni avevamo preso la palestra dei Ragni di Lecco i primi anni 2000, perché si potessero formare gli alpinisti, gli scalatori del futuro. In verità di tutti quelli che sono entrati, praticamente quasi nessuno ha poi proseguito per questa strada.

So che in Dolomiti c’è una realtà un po’ diversa. Credo che ci siano più spinte e forse i ragazzi vedono le palestre indoor più come allenamento per poi scalare su roccia. Lì vedo più interesse.

Invece da noi ci sono realtà diverse, soprattutto più in giù, in Centro Italia, dove, come da Milano, non vedi le montagne, sono distantissime.

E poi c’è la plastica, che ha avuto una grande influenza, tanto che a volte alcuni, quando ripetono una via, si chiedono “questa è una linea moderna perché c’è un lancio a due mani come in palestra?”. Oppure “quella via lì è una linea con uno stile vecchio”, “no, quello è moderno: ci sono quattro piatti e poi un lancio di coordinazione”…

Secondo te si abbandonerà l’alpinismo puro, quell’arrampicata che tu fai per passione, perché te lo senti dentro, per fare spazio alla mera prestazione sportiva, oppure conserveremo ancora quell’essenza?

Dipende.

Chi va a fare attività in montagna sa che non è legato solo alla prestazione: salire la parete in libera, l’avvicinamento, trovare il clima giusto, i disagi, il freddo, il caldo… non cerchi solo una prestazione, non è solo un grado.

Scalare dopo che sei in giro da un mese, hai mangiato male, hai portato sacchi, hai risalito 800 metri di via, sei al sesto giorno in parete: se a casa stampi in velocità un 8a, in queste condizioni e in una parete selvaggia, non è così semplice. Se vuoi fare la prestazione, stai a casa, ti fai un tiro che prepari a tavolino.

Certo i tempi odierni vedono le palestre, come abbiamo detto prima, allenamenti più specifici, arrampicata in mondi normati, con il materasso che deve essere fatto in una certa maniera, i rinvii posizionati a una determinata distanza, le prese fatte in modo che non si devono rompere… E questo non solo nelle palestre: le normative stanno arrivando anche in falesia.

Io sostengo che la prima volta che un chiodatore prenderà una denuncia per un ancoraggio, basta, sarà finito il gioco. Lì cadrà un castello.

Noi chioderemo lo stesso, ma non pubblicheremo mai più, terremo le falesie per noi. Quindi le guide di arrampicata non esisteranno più, se non quelle delle falesie normate.

Io voglio bene alle guide alpine, però non tutte hanno quel background da chiodatori. Alcune sono amici e hanno collaborato per anni al MelloBlocco con me, sono cresciute con la mia visione, ma normalmente non è così.

Se continua in questo modo, verrà meno la cultura della scalata.

Per non parlare dell’alpinismo, che non è sport, qui rischi la vita. Vuoi o non vuoi, sei tu da solo con la natura. È un mondo impossibile da normare: se su una parete a centinaia o migliaia di metri da terra prendi una bufera che dura due giorni, non è che puoi dire “aspetta un attimo, no, stop, non ci sono le condizioni, fermiamo la bufera”. No, sei te e il socio in mezzo a una bufera con i tuoi friend, i tuoi nut e quattro chiodi e devi calarti in mezzo alla tempesta.

Si è già iniziato a riattrezzare alcune vie storiche, a metterci le soste a spit ad esempio. Come la vedi?

Sì, sì, questo è capitato anche da noi, se ne è parlato anche l’anno scorso dopo un incidente bruttissimo di tre finanzieri precipitati perché ha ceduto la sosta. È stata una tragedia. Abbiamo fatto una riunione anche in Comune dove sono andati i miei soci: una parte spingeva per rifare le soste, ma abbiamo deciso di mantenere le vie classiche così come sono. Si può parlare con l’apritore, se è ancora in vita, ma con la frequentazione di oggi potrebbe succedere di tutto.

In Dolomiti sono molto più severi da questo punto di vista. Io ho salito vie dolomitiche dove le soste facevano schifo ed era difficile posizionare un friend per rinforzarle. Qua, bene o male, riesci a usare molto bene le protezioni veloci.

A mio parere quei terreni dove un alpinista si può formare devono essere lasciati come sono: la sosta è un posto dove tutti noi ci siamo cagati addosso se era da attrezzare o potenziare, ma oggi ci sono corsi, libri, esperienza per imparare a fare una sosta.

Io faccio parte della scuola dei Ragni e spiego le soste. Ci sono guide alpine bravissime che ti possono insegnare. Questo soprattutto per chi esce dalla palestra, pratica arrampicata sportiva e boulder, e vuole perfezionarsi per scalare in montagna.

Per quanto riguarda l’alpinismo, nessuno ti obbliga a diventare un alpinista: se vuoi diventarlo, sai che rischi. Un minimo di apprendistato ci deve essere, anche se spaventa. I ‘vecchi’ cercano di consigliare, tramandare la loro esperienza per prevenire errori, ma l’apprendistato non puoi toglierlo.

Il materiale è migliorato, rispetto a quello che usavamo noi, ma gran parte della gente non sa usare un chiodo e nemmeno il martello.

E poi oggi ci sono le previsioni tempo, che noi non avevamo. Ricordo che ho preso dei temporali da paura.

A 20 anni non avevamo soldi e quindi il materiale era quello che era. Oggi è diverso, si fanno 18 aperitivi, noi non potevamo perché qualsiasi lira risparmiata era una lira investita per la scalata. Piuttosto mangiavamo per terra con la scatoletta di tonno. E io fondamentalmente sono rimasto così.

Ho ascoltato la tua intervista a Climbing Radio, dove hai detto che tu riconosci lo scalatore, perché se uno smette di scalare, comunque rimane tale. Allora ti chiedo chi è lo scalatore e come riconosci chi è veramente appassionato.

Tu parli un secondo con uno che ha scalato e ci ha creduto, e gli occhi subito gli si incendiano.

Comincia a parlare di quella montagna ,”ah sì, perché sono stato lì, ho fatto quella cosa…”. Magari non mette più le scarpette da una vita oppure scalicchia ogni tanto, però uno scalatore lo riconosci nell’atteggiamento, anche nel modo in cui si muove. Perché la montagna ti consuma tutto, lo vedi. Abbiamo la schiena un po’ deformata, le ginocchia indebolite dai lunghi avvicinamenti e rientri con gli zaini pesanti.

E lo scalatore lo riconosci ovviamente anche nei ragionamenti. Le montagne ti segnano.

In genere sono persone che discutono, parlano, ma decidono con fermezza, perché in montagna devi prendere la decisione: ‘scendere per un canale che scarica o per quell’altro ripido?’, ‘fare le doppie qui o più in là?’…

E in genere un alpinista si circonda bene o male dalla stessa cerchia, perché son tutti rodati insieme, così da prendere decisioni in comune, senza litigi, e ognuno ha il proprio ruolo.

Io sono sempre stato un alpinista, ho fatto anche solitarie, pur non amandole molto. Oggi faccio molta fatica a trovare i soci per fare vie, quindi magari le provo da solo e poi quando le ho settate ci porto qualcuno. Però questo è perché siamo rimasti in quattro gatti sulle pareti che non vanno più di tanto di moda.

Comunque quando parlo con scalatori, c’è il fuoco.

E l’arrampicata non ha età, giusto?

Prima o poi magari smetto, però son 40 anni che scalo e non l’ho ancora fatto.

E poi ci sono scalatori, che tutt’ora praticano, con un qualcosa che oggi ce lo scordiamo: facevano veramente impressione le pareti che salivano.

Probabilmente è quello che ti dicevo prima: la società che influenza. Si dice che i nostri nonni hanno fatto la guerra, sapevano cosa vuol dire avere fame e patire il freddo, il caldo, la sofferenza, la povertà. Ecco, probabilmente anche gli scalatori di un tempo riuscivano a compiere determinate azioni in montagna, con il materiale che sappiamo avevano a disposizione, proprio perché conoscevano il significato di sopravvivere nella vita di tutti i giorni. Insomma, non voglio esagerare, ma le condizioni sono cambiate e probabilmente questo mutamento ha modificato l’approccio e la resistenza, salvo eccezioni.

Sì, può essere. Io mi definisco un climber randagio: come ti ho detto, ai miei tempi ogni lira era risparmiata per scalare. Si comprava un moschettone e quello lì doveva durare 50 anni, la scarpetta era oro, per un moschettone abbandonato a uno spit si faceva la gara per recuperarlo. Adesso i ragazzi, è logico, prendono un set nuovo, il crash da 300€, la corda più resistente, le scarpette ultimo modello…

E poi oggi in falesia i ragazzi si scaldano sul travetto, fanno due colpi sul progetto perché se cadono sul tiro che è 10 gradi più facile si pigliano male, tornano a casa e dicono “eh, questa settimana ci alleniamo il weekend, poi è brutto tempo e allora col cavolo che vanno in falesia, non ci sono le condizioni, quindi si allenano sulla plastica e tornano in falesia quando ci sono le condizioni.

Io la prima volta che fui sponsorizzato (era da ridere: un paio di scarpe, uno zaino e una corda, dati allora da Longoni Sport) avevo 20 anni e sono stato malissimo, perché mi sembrava di tradire i valori dello scalatore, che invece doveva essere puro. Provavo un’angoscia verso i miei amici: non sapevo neanche come dirglielo i primi giorni e a un certo punto, dopo una settimana, ho preso la decisione di ridare tutto indietro. Mio padre, che lavorava in fabbrica, mi prese da parte e mi disse “guarda che se lo fai, domani mattina ti porto a fare l’operaio: tu non sai cos’è il sacrificio!”. Infatti io ero uno studente, lavoravo occasionalmente, guadagnavo quattro soldi giusto per mantenermi. E per rispetto a mio padre, ho accettato. Ma per i miei valori di allora, non l’avrei mai fatto. Adesso per i ragazzi essere sponsorizzati è un valore.

Con le aziende io oggi collaboro, ma nel contratto ho scritto che il mio modo di comunicare è totalmente diverso. Io se faccio 10 salite che valgono, ne comunico tre, le altre sette le tengo per me. Non ho neppure Instagram, scrivo l’articolo, faccio il reportage fotografico e stop.

Tanta gente mi chiede spesso “ma perché non hai scritto uno o due libri?”. Non è il mio mezzo, perché io mi trovo bene su una tela, un progetto artistico, un’installazione: lì non provo neanche vergogna se mi osservano, lì io mi sento in una comfort zone, sono sicuro di quello che faccio.

La comunicazione oggi è cambiata parecchio rispetto a una volta…

Ricordo che c’era un posto a Milano dove si vendevano tutte le riviste straniere, tra cui anche Rock and Wall, una rivista francese di Patrick Edlinger. Andavo là a comprare materiale informativo, anche se costavano parecchio quelle riviste, quindi ne prendevo solo una alla volta.

Con Edlinger poi ci ho anche scalato e ricordo di avergliene fatta firmare una.

Quando arrivò la VHS con il film Hard Grit (particolare forma di arrampicata libera praticata in Gran Bretagna sul gritstone, ndr) sugli arrampicatori inglesi, a fine anni ’90, fu per noi ragazzi folgorante. Il giorno dopo eravamo fuori in compagnia a spazzolare delle linee che avevamo visto in valle per cercare di imitare quello che avevamo visto e io ho iniziato a fare hard grit in Italia.

Le notizie uscivano con il contagocce: così ti costruivi il tuo film e poi da quello ricamavi tutto e creavi.

Adesso di informazioni ce ne sono talmente tante che i ragazzi non hanno quasi più motivo di immaginare.

Anche la massificazione ha rovinato un po’ il nostro mondo, a mio parere. E tra l’altro ho notato che anche quelli del settore non ci capiscono più niente: all’ultimo MelloBlocco mi sono confrontato con Nicholas di Planetmountain e gli ho detto “ma scusa, Laura Rogora ha fatto il 9a+ in giornata, che è stato realizzato forse da tre o quattro uomini al mondo, e la notizia è uscita come se nulla fosse tra le tante”. Quando venne salito il primo 8b+ nella storia femminile ci fu una risonanza pazzesca. Capito? Anche questo ti fa notare come sono cambiate le cose.

Ne ho viste tante e comprendo che il cambiamento fa parte del gioco, ma spero che i ragazzi abbiano la voglia di imparare anche da chi è venuto prima di loro. Se per loro la palestra, l’attrezzatura sono un mezzo, per noi tutto è stato una crescita fisica e mentale: abbiamo cambiato tante volte la visione, il modo di scalare, perché abbiamo vissuto i molteplici passaggi. La scalata è qualcosa che ti formi dentro di te.

Tra le righe delle mie interviste, Simone e gli altri alpinisti e scalatori non mi hanno dato un insegnamento, mi hanno aperto gli occhi, mi hanno fatto riflettere, con loro ho fatto un passo in avanti oltre il limite che pone la mente.

E devo dire che ogni volta mi sento un po’ meglio.

Grazie Simone. E grazie Augusto per il prezioso contatto.

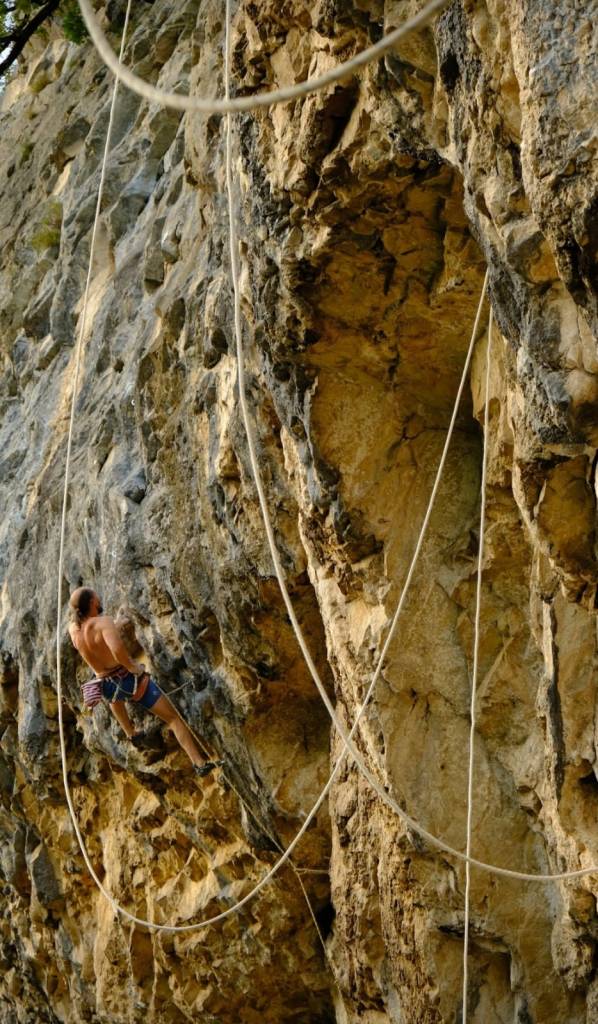

[Foto copertina: Simone Pedeferri in Sicilia durante la chiodatura della Cattedrale a San Giuseppe Jato. Foto Michela Caminati]

Di’ la tua!