Durante la preparazione di un articolo, mi sono imbattuta in una guida alpina del Gran Paradiso che, oltre alle informazioni su un personaggio d’altri tempi, mi confida aneddoti sulla Valle dell’Orco, la sua prospettiva sull’alpinismo di ieri e di oggi, il suo punto di vista sulla comunicazione e il valore del sognare ai suoi tempi. E, perché no, anche oggi!

È nata una bella intervista e dunque ti invito a leggerla. Se riesci, fallo senza il senno di poi e con la voglia di crederci ancora.

Stefano, domanda a bruciapelo: anni ’80, Valle dell’Orco, chi eri e cosa volevi fare?

Chi ero… un adolescente. Negli anni ’80 avevo 15 anni e avevo iniziato ad arrampicare un paio d’anni prima, proprio con Roberto (Perucca, ndr). Eravamo lì in vacanza: sebbene fossimo entrambi originari della Valle, io abitavo a Milano e lui a Torino. Passavamo i classici tre mesi estivi nello stesso posto. Ci siamo conosciuti a un torneo di calcio, se non ricordo male, e poi abbiamo condiviso la passione dello sci.

Alcuni ragazzi più grandi ci diedero l’opportunità di iniziare con lo scialpinismo in Valle Orco e poi, in maniera naturale, è arrivata l’arrampicata.

Raccontami questo percorso, fino a quando hai scelto di diventare guida.

Abbiamo iniziato ad arrampicare sui sassi senza un obiettivo preciso. All’epoca seguivamo la prima guida di Gian Piero Motti e utilizzavamo attrezzature ‘improbabili’: siamo dei sopravvissuti! (Ride, ndr)

Prima degli anni ’80, che io definisco gli anni del consumismo anche nell’alpinismo, l’attrezzatura era fai da te. Pensa che le nostre prime calzature, a fine anni ’70, erano semplici scarpe da ginnastica.

Ricordo di aver comprato a Milano il libro di Andrea Gobetti, Una frontiera da immaginare: vedere che la mia valle era interessante per persone al di fuori del nostro piccolo paesello mi faceva sentire importante.

Poi abbiamo scoperto il Verdon, Finale Ligure, le Dolomiti, il Monte Bianco, che era l’obiettivo principale delle vacanze estive, ma finché non fummo almeno un po’ indipendenti economicamente, abbiamo girato la Valle dell’Orco in lungo e in largo, dandoci l’opportunità e il piacere di assaporare anche l’ambiente.

Questo, oltre a tutto il resto, mi ha fatto capire quello che volevo fare da grande: volevo che il mio lavoro, la mia vita, fosse legata non solo alla Valle, ma alla natura, all’ambiente, alla montagna. E cosa meglio della guida alpina?!

E Roberto Perucca?

Roberto era il trascinatore e io ero sempre felice di seguirlo, di arrampicare con lui e scoprire luoghi, nuove linee.

Poi è capitato di allontanarci per vari periodi, a causa di diverse esigenze, per lavoro o altro, ma ci siamo sempre ritrovati, senza bisogno di spiegazioni.

Nel frattempo lui arrampicava con altre persone, riusciva a coinvolgerle a suo modo, semplicemente, trasmettendo la sua passione.

Ma non le coinvolgeva perché voleva realizzare la salita e non trovava nessuno: lo faceva perché quando parlava, la gente rimaneva affascinata e veniva coinvolta in modo estemporaneo in salite più o meno difficili.

Tu hai vissuto la fine del Nuovo Mattino, è corretto?

No, noi non l’abbiamo neanche visto, perché è durato veramente poco. Non l’ho vissuto direttamente. Il Nuovo Mattino lo identifico dal ’72 al ’75 o poco più, quando sono state salite tutte le vie principali tra il Caporal e il Sergent. Poi sono arrivati anche Andrea Giorda, Claudio Bernardi (da non confondere con Marco Bernardi, un altro fortissimo alpinista), Gabriele Beuchod*…

Quello è stato un periodo di esplorazione in cui gli alpinisti hanno abbandonato l’ottica della ‘conquista’. Il loro obiettivo era la ricerca di linee un po’ particolari, come, oltre a quelle aperte da Motti e company, L’orecchio del pachiderma (aperta da Gabriele Beuchod, Roberto Bonelli e Luca Mozzati nel 1979, ndr), o le vie della della Parete delle ombre, che a vederla sembra una selva oscura, piena di boschi, vegetazione, e invece ci sono delle fessure da 25-30 metri su 150 metri di salita. Per non parlare della Parete del disertore, davanti al Sergent, con, tra le altre, la via del Totem bianco (dove spunta la pianta bianca secca sulla terza sosta che dà il nome all’itinerario, aperto da Roberto Bonelli e Claudio Persico nel luglio del 1976, e di cui il tetto, primo tiro dove si concentrano le difficoltà, è stato liberato da Patrick Edlinger la prima volta nel 1982, ndr).

Il bello era la scoperta.

*Gabriele Beuchod è stato uno storico arrampicatore degli anni ’70 e guida alpina di Gressoney, ha aperto e salito in libera L’orecchio del pachiderma.

Mi hai citato diversi nomi…

Ti ho parlato di Gabriele Beuchod e Claudio Bernardi, ma insieme c’era anche Bonelli, che è arrivato verso la fine del Nuovo Mattino. Questo periodo ha aperto la mente a un modo nuovo di intendere l’arrampicata, ma spesso gli scalatori dell’epoca ricorrevano comunque ai chiodi, all’artificiale. Sai, l’attrezzatura era quella che era: se non sbaglio Tempi moderni, tra le altre, l’hanno salita con gli scarponi, quindi la libera era complessa su posti e gradi del genere. E dobbiamo anche pensare che la maggior parte delle vie di cui parliamo, degli anni ’70 e ’80, sono state aperte e salite con molta meno attrezzatura rispetto a quella che abbiamo oggi.

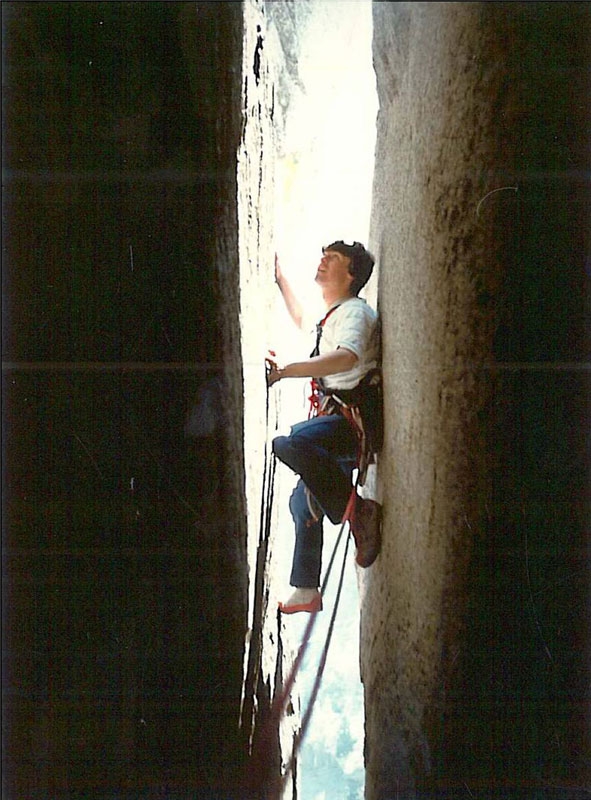

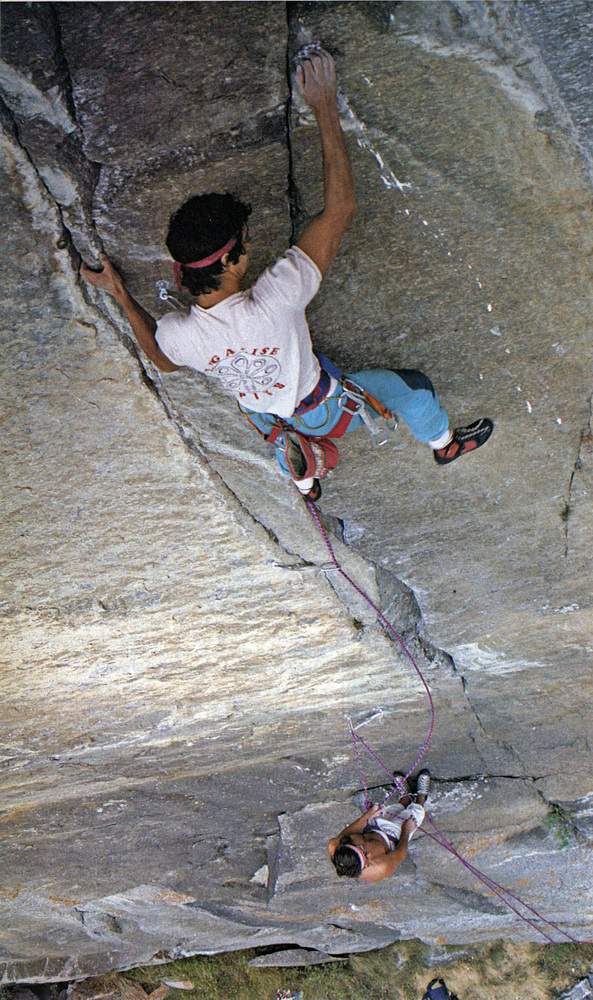

Nella seconda foto un arrampicatore sulla stessa via oggi.

Da notare l’attrezzatura nei due imbraghi.

Gli alpinisti che arrivano alla fine o subito dopo il Nuovo Mattino hanno sposato il concetto del non salire alla cima, ma hanno anche alzato il livello tecnico, con l’introduzione di nuove protezioni mobili e relegando il chiodo a pochissime occasioni.

Le influenze sono arrivate dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti, dove gli arrampicatori erano un passo avanti a noi. E in Verdon succedeva già, come sul Monte Bianco: ricordiamo Patrick Cordier e Jean Afanassieff, ad esempio, che avevano già fatto delle salite solo con l’uso di blocchetti e senza i chiodi.

Però il Nuovo Mattino si sentiva ancora parecchio, anche quando ho iniziato a scalare io.

Sai, quello che mi fa un po’ ridere adesso è che, soprattutto nell’ambiente torinese, si è sentito forse troppo questo peso, il macigno del Nuovo Mattino, questa visione un po’ onirica. Basta pensare all’altra faccia della medaglia, la Val di Mello, dove gli arrampicatori hanno abbracciato la nuova visione, ma si prendevano in giro e parlavano di tutt’altro. In Piemonte invece, dopo 40-50 anni, siamo ancora qui a citare gli scritti di Motti, che va benissimo, perché devono essere presi in considerazione, ma non dovrebbero essere più presi come riferimento: da lì si è partiti, va bene, ma bisogna evolvere.

Quindi hai vissuto gli effetti del Nuovo Mattino, l’influenza dell’arrampicata inglese e americana, l’approccio all’arrampicata con le nuove attrezzature e l’avvento dell’arrampicata sportiva…

All’inizio della mia esperienza non si parlava ancora di arrampicata sportiva e c’era parecchia confusione quando si faceva riferimento al free climbing, che identificava la salita in libera, ma senza piantare i chiodi, utilizzando solo i nut, perché i friend dovevano ancora arrivare. Io il primo friend l’ho comprato nel 1987, ma costavano cari, quindi ci si arrangiava con gli eccentrici.

Ancora adesso, quando vado in cantina e vedo gli eccentrici, mi chiedo come ho fatto a salire certe vie a 15 anni con questa attrezzatura: oggi scaliamo con i friend, che basta cacciarli dentro con una mano, eppure non eravamo più bravi, semplicemente si poteva fare solo così e ci si doveva adattare.

L’avvento dell’arrampicata sportiva viene identificato con l’utilizzo degli spit, oltre che con le gare.

I primi spit piantati dall’alto furono di Mario Ogliengo, sulla placca del Cacao.

In Valle dell’Orco i primi spit piantati su una grande parete, nell’ottica di salire in libera una via dura di artificiale, sono stati piantati da Marco Pedrini, un fortissimo arrampicatore svizzero che ha fatto la prima solitaria del Cerro Torre. All’epoca fu uno scandalo: ti lascio immaginare con il peso di quella cultura! Anche lui era un provocatore. Io non l’ho conosciuto personalmente, però all’epoca si era parlato tanto di questo personaggio.

E dove li ha piantati questi spit?

Sull’Orecchio del Pachiderma, se non ricordo male nel 1983/84. Pedrini era un visionario: quando arrivò in Valle dell’Orco, provò in libera Itaca nel sole, la parte alta con i due famosi muri, e piantò degli spit per migliorare la sicurezza. Allora erano gli spit Rock, quelli che si piantavano a mano.

Anche su Itaca nel sole?

E ci sono ancora, forse uno.

Quella è una via salita in artificiale e negli anni dopo il Nuovo Mattino si cominciò a salire in libera le vie in artificiale.

Però piantare degli spit sulla via di altri non è stato molto ‘etico’…

Esatto. Ma soprattutto lui cosa fa? Mentre prova la via, nei suoi vari tentativi pianta una serie di spit anche sulla placca sottostante, a destra di Itaca nel sole, e la chiama variante Arrapaho, che è ancora oggi un tiro molto impegnativo per la sua chiodatura molto esigente.

Quella degli spit di Pedrini è una delle prime discussioni ‘spit sì, spit no’ sulle fessure.

Famosa era una sua foto con una t-shirt con scritto Legalize spit.

E nel frattempo Marco chioda il secondo tiro allora più duro della Valle: Tu mi turbi alla Rupe Tarpea (7a+, chiodata dall’alto e a mano, ndr).

Il primo tiro più duro era stato Incastro amaro, salito prima da Marco Bernardi e poi da Manolo on sight!

Hai parlato di provocazione, da parte di Pedrini, ma secondo te cosa voleva provocare?

Semplice: non era ancora mai stato fatto niente del genere. Lui era un personaggio un po’ alternativo. Prendi questo mio paragone con le pinze, ma è un po’ come fece Warren Harding sul Nose per dimostrare che si poteva salire. Marco, nel nostro piccolo, voleva provocatoriamente dire che di lì si poteva salire in libera e anche piantare degli spit: una nuova visione.

Tu mi turbi era un livello decisamente superiore a quello che era stato superato fino ad allora in Valle dell’Orco. Poi la via è stata subito ripetuta da Marco Bernardi, uno tra i più forti arrampicatori.

Quindi l’evoluzione è stata nel passaggio dal Nuovo Mattino all’apertura di nuovi itinerari con un metodo più ‘pulito’, l’arrampicata clean, che arrivava dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra, e il ripetere le vie in libera. Ma poi arriva anche l’arrampicata sportiva…

Esatto. Poi per quanto riguarda l’arrampicata sportiva, ripeto che io la identifico con gli spit oltre che con le prime gare, che hanno appunto fatto la differenza, aperto un’altra porta.

Anche la comunicazione è cambiata, giusto?

Certo. Ora ti faccio ridere.

Ricordo bene quando avevo sedici o diciassette anni. Roby (Roberto Perucca, ndr), tutto gasato, mi propose di andare a salire il mitico Orecchio del Pachiderma. Partimmo carichi come muli: bong, nuts e tutto l’armamentario dell’epoca.

Arrivati alla base della parete comparvero due francesi, vestiti in modo un po’ particolare: a quei tempi non era sempre facile distinguere un fricchettone da un arrampicatore. Non parlavamo la stessa lingua, ma riuscirono comunque a chiederci quale fosse la via più classica. Tra gesti e poche parole riuscimmo a dare qualche indicazione sulla linea che avevamo in mente di salire.

Dopo il primo tiro capimmo subito il loro livello. Sul tiro dell’Orecchio del Pachiderma salirono facilmente con due friend, poi passarono in libera a vista sulla placca del terzo tiro di Itaca nel sole e, senza battere ciglio, anche sull’ultimo tiro di Tempi Moderni, 6c. Se la fumarono come niente fosse. Noi, dietro, ad arrancare penosamente con le staffe.

All’epoca non avevamo idea di chi fossero.

Solo due mesi dopo lo scoprimmo, sfogliando Montagnes et Randonnées, dove si parlava della Valle dell’Orco: erano, Michel Faquet e, se non sbaglio, Jean Marc Troussier. In qualche modo ci sentimmo importanti anche noi.

Questo per farti capire com’era una volta la comunicazione.

Oggi basta un selfie sotto il Caporal postato sui social per sapere tutto.

Noi, invece, dovevamo aspettare i tempi delle riviste.

E com’era? Cioè, com’era la sensazione che provavi quando, per scoprire, dovevi attendere?

Sono discorsi da vecchio, lo so, però il bello era che le foto le facevi per il piacere di farlo, con parsimonia perché costavano care all’epoca la pellicola e le diapositive. Tutto era un ricordo.

Oggi quelli che ho nel telefono non sono ricordi, ma momenti, istantanee che non rimangono. A volte addirittura cancello le foto per fare spazio senza scaricarle sul PC.

Quelle fotografie erano veramente dei ricordi, perché te le riguardavi con ammirazione, con nostalgia.

Questa è forse un po’ la differenza con la comunicazione di oggi.

E poi una volta le riviste le ricevevi ogni due o tre mesi. Il grande passo avanti è stato fatto con Alp e con Vertical, che erano mensili, ma tu in tre mesi rileggevi almeno cinque volte quello che c’era scritto, per memorizzare le relazioni o le informazioni tecniche relative a dove volevi andare a scalare, o semplicemente per sognare!

Adesso vai a cercare informazioni su internet, con il cellulare, perché ti risolvano il problema, a volte in tempo reale.

Allora, acquistavi le riviste per imparare, per informarti veramente.

Oggi è molto più facile e veloce avere informazioni, e forse rimangono un po’ meno nella memoria.

Quali correnti di pensiero nell’alpinismo hanno influenzato il tuo modo di arrampicare e fare alpinismo?

Sicuramente tutta quella parte anglosassone che aveva sdoganato il Nuovo Mattino e Gian Piero Motti con le traduzioni degli scritti. I miti erano Royal Robbins, Harding e gli americani arrivati sulle Alpi, oltre agli arrampicatori inglesi. Siamo andati per anni in giro senza martello, come dicevano gli inglesi (hammerless), solo con i nut.

Lo stile era eccezionale e l’etica di non lasciare tracce in parete, il clean climbing, era quel qualcosa di nuovo, che aveva il suo fascino.

Eravamo giovani e con la testa tra le nuvole, non pensavamo all’impatto ambientale.

I nostri ‘influencer’ erano Gaston Rébuffat con Le 100 più belle salite del Monte Bianco e Alessandro Gogna con Cento Nuovi Mattini, libri fotografici stupendi. E poi Alp, Vertical e altre riviste.

A noi adolescenti interessava lo stile: la prendevamo come una forma di evoluzione, per sentirci o atteggiarci a ‘diversi e alternativi’, un po’ in tutti i sensi.

Se in questo momento avessi davanti a te dei giovani, che magari vogliono diventare guida alpina come te, cosa diresti loro?

È una domanda tosta. Nel mestiere di guida alpina è difficile trasmettere l’esperienza. L’esperienza non te la trasmette nessuno, la fai da solo. Devi avere la capacità di autovalutarti, di avere la giusta considerazione di te stesso, soprattutto all’inizio, quando l’esperienza ancora non ce l’hai.

Arrivare a essere alpinista, secondo me, è la parte finale di un percorso che solitamente parte dal semplice camminare in montagna, andare a correre, imparare a sciare, magari anche nei luoghi più improbabili, fare ghiaccio, arrampicare e così via.

Ai miei tempi, quando ero giovanissimo, non è come adesso che chiedi ai genitori corda e kit per arrampicare, ti iscrivi al corso, trovi con facilità altri ragazzi che hanno la tua stessa passione e la voglia di scalare. Allora si recuperava l’imbragatura da un amico, la corda da quell’altro, si metteva insieme il minimo dell’attrezzatura trovata e si andava a salire una via arrampicabile con quei pochi rinvii. La domenica dopo si faceva lo stesso, solo se si riusciva a recuperare nuovamente materiale e compagno di cordata.

Vedi, so che il mio può essere un discorso anacronistico adesso, ma noi l’esperienza ce la siamo fatta semplicemente in base a quello che ci permetteva il nostro contesto sociale in quel momento. L’approccio è stato dunque per forza naturale. L’esperienza ce la costruivamo pian piano, spesso con fatica, e non era solo tecnica: dovevamo saperci giudicare e valorizzare.

Oggi per fare trad spesso si pensa che bisogna partire con minimo due serie di friend, ma chi l’ha detto che devi averne due serie? Per iniziare a fare dell’arrampicata trad non devi per forza andare subito sull’Orecchio del pachiderma! Puoi andare alla Piramide, iniziare da una via di quarto grado e due friend bastano.

Lo ripeto: sono convinto che l’esperienza te la costruisci tu, un passo dopo l’altro. Non te la può dare nessuno, né tantomeno regalare.

Sì, una volta era diverso e i tempi sono cambiati, ma il mio consiglio rimane sempre quello di riflettere, anche parecchio, avere la testa sulle spalle, essere consapevoli del rischio, selezionare le informazioni e magari evitare di prendere come riferimento i social (lo vedo anche con i miei clienti).

Il grado aiuta tantissimo, però serve conoscere anche le manovre, come utilizzare bene l’attrezzatura; è necessario essere consapevoli del rischio fisico, avere la preparazione anche mentale per affrontare determinate salite ed eventuali contrattempi… è importante sentirsi parte integrante dell’ambiente in cui ci si muove, con la consapevolezza di essere comunque sempre un ospite.

E sono convinto che tantissimi ragazzi oggi hanno il piacere e la voglia di imparare. Forse non trovano chi ha voglia di insegnare senza sentirsi superiore o superato, magari con atteggiamenti accademici e forse un po’ anacronistici. È necessario trovare nuovi ‘linguaggi di comunicazione’.

Certo ci sono anche ragazzi a cui non interessa, ma gli asini ci saranno sempre.

L’esperienza può essere trasmessa, senza enfatizzarla e soprattutto senza porre dei limiti. Un giovane deve andare a metterci il naso e capire perché un ambiente o un comportamento è pericoloso.

Insomma, i ‘vecchi’ secondo me, devono essere capaci di trasmettere senza sentirsi superiori e invidiosi verso il nuovo che avanza, che inevitabilmente li supera! Dovrebbero avere un atteggiamento propositivo e non mettere i paletti.

Quando avevo 20 anni e vedevo qualcuno della mia età in rifugio, te lo dico sinceramente, pensavo ‘ma che caspita, dove va ancora in giro questo qua alla sua età?’!

E sicuramente i giovani oggi penseranno la stessa cosa di me. Per questo chi ha la possibilità di insegnare, deve farlo nella maniera giusta, con l’adeguata sensibilità. E certo i giovani devono saper ascoltare, recependo quanto può essere utile a loro per farsi l’esperienza.

Grazie Andrea Giorda per il contatto.

Di’ la tua!