Succede che di alcune persone se ne parli soltanto dopo una straordinaria performance: accadeva agli inizi, perché le imprese non erano molte, e accade oggi, perché c’è sovrabbondanza di notizie. Un tempo se ne parlava parecchio, oggi molto meno, perché c’è subito altro che oscura il precedente.

E poi c’è chi è ricordato da pochi, ma tanto intensamente che le performance passano in secondo piano. Ricordato per la sua attività, ma anche per il suo modo di essere e di fare.

In questo racconto è ospite Roberto Perucca, un giovane alpinista e guida alpina che ci ha lasciati presto, ma che i suoi amici ricordano per la sua personalità, riservata e coinvolgente, e per le sue vie, diventate famose e molto ripetute. Una fra tutte è la linea di Greenspit, fessura orizzontale di 12 metri sopra Rosone nella Valle dell’Orco, resa famosa dalla libera di Berthod e dalla recente salita flash di Adam Ondra.

Ma sua è anche Incastromania:

“[…] Roberto Perucca salì questa fessura nei primi anni ottanta, in un’epoca in cui un monotiro (che non arrivava da nessuna parte) non interessava a nessuno. Ma Roberto era a suo modo un visionario e anticipò i tempi”.

Maurizio Oviglia

È stato nell’articolo di Andrea Giorda pubblicato su Lo Scarpone del CAI che ho letto per la prima volta il nome di Roberto. Subito dopo ho chiamato Andrea, che mi ha raccontato qualcosa di lui, di questo ragazzo che lui e Mario Ogliengo hanno portato con sé nel 1982 per aprire una tra le più famose e ripetute vie della Valle dell’Orco, Nautilus.

“

Partiamo dall’inizio. Come hai conosciuto Roberto Perucca?

L’ho conosciuto che era giovanissimo, avrà avuto 15-16 anni, alla palestra del Palazzo Vela a Torino. Quella palestra era una novità assoluta all’epoca. Lui viveva a Torino, ma aveva radici a Locana, dove lavorava suo padre per l’ Azienda Elettrica proprio come il mio.

Era un ragazzino incredibilmente appassionato.

E poi vi siete trovati in Valle dell’Orco.

Sì, noi avevamo già aperto diverse vie e ricordo che lui era spesso alla baita di Sitting Bull, sperando di venire a scalare con noi. Nonostante la differenza d’età (noi avevamo vent’anni e lui era un bocia) lo abbiamo un po’ adottato e la sua occasione arrivò con l’esplorazione della linea che sarebbe diventata la via Nautilus.

Racconta!

Eravamo io e Mario Ogliengo. Cercavamo una linea a destra della via Locatelli e siamo arrivati alla base della parete. Roberto ci guardava con gli occhi di chi avrebbe voluto assolutamente venire con noi, quindi gli abbiamo detto “dai, vieni anche tu”.

Gli abbiamo fatto fare il primo tiro ed è salito nello stile di allora: senza mettere quasi nulla. A un certo punto ha piazzato un excentric a destra, ma poi si è spostato a sinistra verso la fessura: quegli attrezzi non sono dinamici e l’excentric si è sfilato, finendo in fondo alla corda. Praticamente ha fatto tutto il tiro senza protezioni.

Se guardi le foto, lui indossa le EB Super Gratton, calzature mitiche e oggi superate. Non avevamo friend, usavamo i nut o gli excentric. Oggi la gente ripete il Nautilus con una miriade di friend, ma noi non avevamo quasi niente addosso. La via l’abbiamo finita arrivando fino ai prati in cima, perché allora non si scendeva in doppia per non lasciare i chiodi, che costavano troppo.

Pensa che se non me lo avesse chiesto la Rivista del Cai Torino Monti e Valli, non avrei mai fatto la relazione, ed è diventata una delle vie più ripetute della Valle.

Com’era Roberto come scalatore?

Era un fessurista puro. Non tanto alto, un po’ tarchiato, molto forte di braccia.

Ed era un sognatore, sempre con il suo mangiacassette da cui ascoltava soprattutto i Pink Floyd. Infatti, il suo capolavoro, aperto in libera con Rinaldo Sartore sul Becco della Tribolazione, lo chiamò Diamante Pazzo, da Crazy Diamond dei Pink Floid, il brano preferito da Roberto.

Mi accennavi a un lato più fragile di Roberto…

Era una persona estremamente generosa, con un carattere sensibile e un po’ fragile rispetto alla vita di tutti i giorni.

L’ultima volta che ho scalato con lui è stata sulla Fessura della Disperazione, nel 1985 se non ricordo male. L’ho salita un sacco di volte, ma a Roby piaceva tanto ripeterla a fine giornata, in velocità. In quell’occasione ricordo che ho avuto una crisi allergica dovuta alle graminacee e non ci vedevo quasi più: lui insistette per proseguire e, come al solito, salì senza mettere protezioni, conoscendo la via a memoria. Il problema è che il primo tiro della via è orizzontale e se cadi arrivi a terra, lui rideva perché sapeva che la conoscevo a memoria, ma io non ero tranquillo per nulla. Ora la Fessura della Disperazione la fanno portandosi i friend numero 5 e 6. Una volta pochissimi la ripetevano ed era sempre una prova di coraggio.

”

Quando ho intervistato Stefano Dalla Gasperina, ho conosciuto Roberto attraverso il racconto di un amico e compagno di cordata. Ecco le risposte di Stefano ad alcune mie domande.

“

Con Roberto hai condiviso l’arrampicata, ma anche una grande amicizia: mi racconti com’è andata?

Insieme abbiamo vissuto davvero la vita di quegli anni, sotto tanti aspetti, non solo nell’arrampicata. Ricordo quando siamo partiti per andare a Parigi, in autostop, passando dalla Valle dell’Orco, attraversando il ghiacciaio del Col de la Galise. Il legame che ci univa non era solo la passione per l’attività che ci piaceva fare, ma l’amicizia.

Abbiamo intrapreso strade diverse e per alcuni periodi non ci siamo visti, ma poi ci siamo ritrovati, amici come sempre. È la vita!

Com’era Roberto?

Era una persona estremamente semplice e spontanea. Roberto non aveva particolari ambizioni, se non quella di vivere bene, di stare bene con sé stesso e con gli altri.

Forse non ha mai trovato la sua vera dimensione in questa società, in questo ambiente, probabilmente proprio per la sua semplicità e la sua forte sensibilità.

Lui aveva tante passioni, come disegnare le magliette, scolpire il legno, suonare l’armonica… era un tipo creativo, new age, lontano dai mass media. Ricordo bene anche la sua giacca: la particolarità era nel colore rosso con un’aquila disegnata sulla schiena. E poi la sua Renault 4, come dimenticarla? Sul cofano aveva disegnato l’adesivo, se non ricordo male, dell’occhio di un famosissimo album dei Grateful Dead.

© Stefano Dalla Gasperina

Qualche aneddoto ce l’hai?

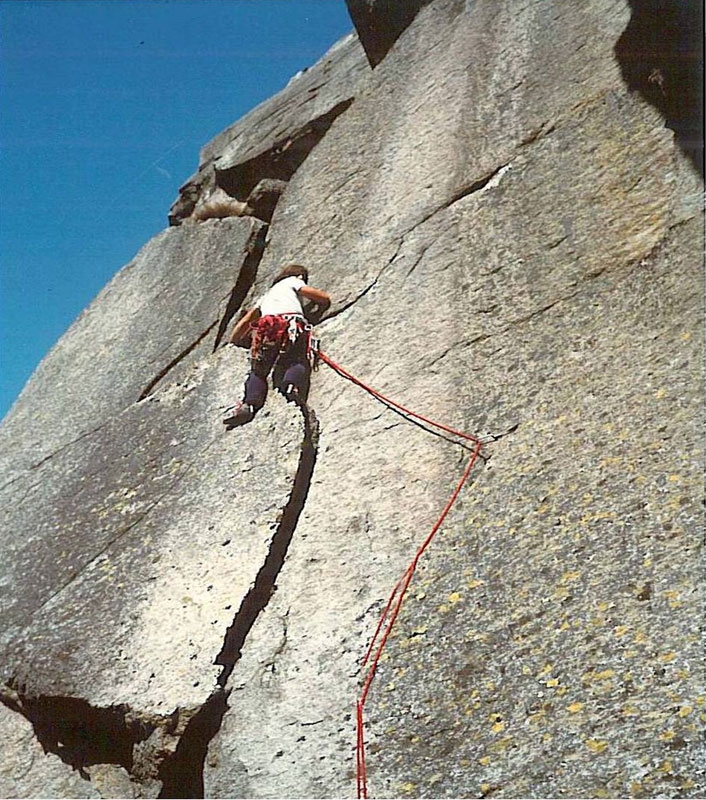

Ne avrei parecchi. Ricordo che prendevamo in giro Roberto perché aveva la fissa dei tetti: pensa che ha fatto un viaggio lunghissimo negli Stati Uniti e lui per tutto il periodo, un mese e mezzo, ha rotto le scatole a tutti perché voleva assolutamente provare, tra le tante bellissime fessure, Separate Reality e la salita al Nose nel parco dello Yosemite! Durante il viaggio hanno salito tutte le fessure classiche, ma Roberto è tornato orgoglioso con le foto di lui appeso a testa in giù su Separate Reality e con la soddisfazione di aver salito la Salathè, dopo un tentaivo di liberare il Nose, dove persero tutta l’attrezzatura, perché il saccone da recupero si ruppe.

Al suo ritorno gli ho chiesto com’è andata e lui, con la sua semplicità, mi disse che era stata dura, senza enfatizzare nulla che avesse fatto.

“Successivamente, la guida alpina Roberto Perucca ha presentato una suggestiva proiezione di diapositive riguardanti la sua ‘spedizione’ alla mitica Devil’s Tower del Wyoming (USA). Grazie al commento diretto del protagonista, il pubblico ha potuto affacciarsi su un mondo fatto di fessure inaccessibili su pareti verticali che s’innalzano improvvisamente dalla pianura. La proiezione è proseguita con bellissime immagini delle pareti dello Yosemite, delle sequoie giganti e della Monument Valley.”

Mauro Brusa, dalla rivista del CAI Monti e Valli, 1998.

E Andrea Giorda ti avrà raccontato di quando lui e Mario Ogliengo hanno portato Roberto con loro ad aprire il Nautilus: lui ne era estasiato, sembrava un bambino da quanto era felice. Aveva 17 anni circa e sul primo tiro gli è saltato fuori l’unico nut che aveva posizionato a metà tiro: lui ha continuato sotto gli occhi terrorizzati degli altri due, che si sentivano ovviamente responsabili del ‘bocia’. Roberto invece è salito senza preoccuparsene, come nulla fosse, come faceva sempre lui.

Qual è stata l’influenza che ha avuto su di te Roberto?

Roby mi ha stimolato professionalmente, ad esempio: lui è diventato guida alpina giovanissimo, avrà avuto 18 o 19 anni. Io lo sono diventato alcuni anni dopo.

Mi ha coinvolto nelle sue avventure e mi ha dato coraggio nelle situazioni in cui io ero più titubante, più cauto.

Mi ha regalato un po’ della sua spontaneità, il piacere dell’esplorazione, scoprire ambienti nuovi, soprattutto attraverso l’arrampicata.

Il periodo in cui eravamo adolescenti e poco più, il nostro legame di amicizia e le nostre avventure sono stati parte integrante della mia crescita, della mia formazione.”

Lui non era esuberante, ma era molto di compagnia, socievole: mi ha sempre affascinato la sua capacità di coinvolgere le persone, la sua empatia. Sapeva mettere chiunque a proprio agio.

Questo non significa enfatizzare o idealizzare una persona, ma quanto ho detto di Roberto è la verità.

Quand’è mancato Roberto?

Se non ricordo male, è mancato nel 2000: era giovane, aveva 36 anni.

Stava andando ad aprire una via insieme alla compagna alla Torre di San Pietro: aveva lo zaino pesante e quando è caduto, questo gli ha generato una compressione toracica, che gli ha procurato un’insufficienza cardiaca. Mi hanno raccontato che dopo la caduta lui ha camminato per un altro po’, poi, arrivato al bivacco si è seduto dicendo che non si sentiva bene e d’improvviso è mancato.

Parlami del Roberto scalatore!

Una delle più famose vie che ha aperto è stata Diamante pazzo, con Rinaldo Sartore sul Becco della Tribolazione. Ma quando lui apriva una via, non era per la ricerca di sé stessi o altri pensieri trascendentali: lui in particolare sembrava che fosse lì per caso, sicuramente per arrampicare, ma con la sua naturale spontaneità.

Amava esplorare, scoprire nuovi progetti, ma soprattutto luoghi mai visitati prima. Era questo che ha colpito sempre tutti. Non era un fuoriclasse, seppur molto bravo, e nemmeno un mito dell’arrampicata, ce n’erano altri di molto più forti, ma la sua naturalezza lo portava a essere davvero parte dell’ambiente.

Poi, se vogliamo parlare di cose scontate, la sua linea visionaria è stata Greenspit.

“La via potrebbe corrispondere ad un 5.14a (8b+) nella Valle di Yosemite. Infatti, i gradi su entrambi i lati dell’atlantico sono molto diversi. […] La mancanza d’esperienza di questo tipo d’arrampicata può essere una spiegazione per questo divario. Con difficoltà di 5.14a/8b+ di tipo tradizionale, Greenspit è sicuramente una delle fessure più dure d’Europa. La rotpunkt è stata fatta con le protezioni già sulla via. Seguendo i gradi di fessura europei, sarebbe forse un 9a… Per riflettere su questo divario ho deciso di gradarlo 5.14, ovvero tra 8b+ e 9a. I ripetitori sapranno dare un grado più preciso…”

Didier Berthod, 2003

Era la fine degli anni ’80 e la linea Greenspit era sotto gli occhi di tutti, su una parete accanto alla strada. Eppure l’ha vista Roberto. Per lui, a quei tempi non c’era l’ambizione di oggi di salirla per provare il grado, per fare la performance. Il tiro doveva essere bello per divertirsi. Per noi era troppo difficile, non riuscivamo a salire in libera, non avevamo i friend. Roberto deve aver chiodato questa fessura svasa nel ’90-’92: la visione stava nella bellezza della linea. Ora i big prendono in mano il binocolo e cercano la fessura più difficile della Valle dell’Orco per metterci le mani e definirne il grado, che più alto è meglio è, ma una volta non era così.

E Incastromania?

La sua visione è stata una caratteristica importante di Roberto: è stato forse tra i primi a vedere il singolo tiro nella sua estetica e nella sua difficoltà, a prescindere che fosse una via multipitch o no. Un esempio è la fessura di Incastromania, che è diventata iconica nella Valle. La salgono tutti per la sua bellezza.

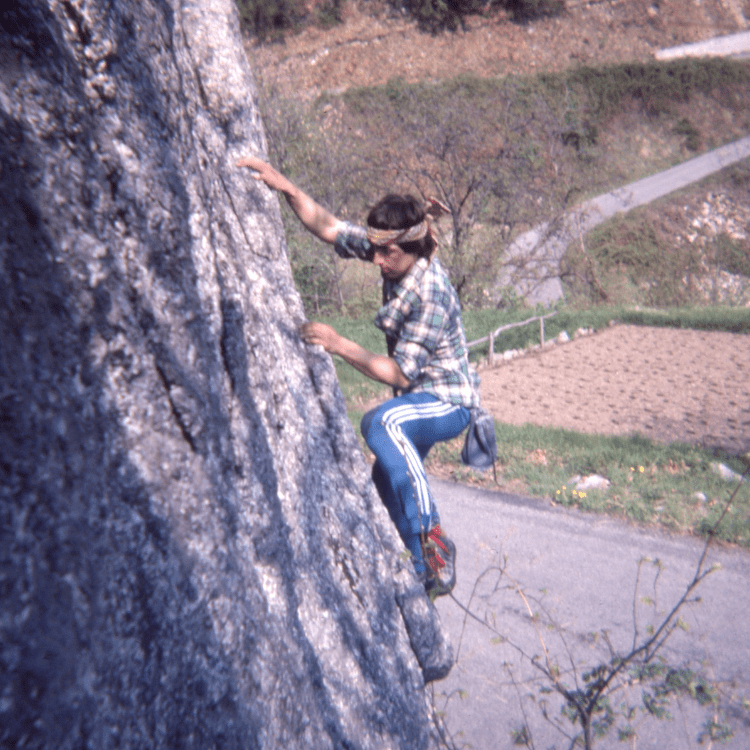

L’arrampicata sui sassi l’ha di certo aiutato nel costruire questo suo punto di vista.

E anche questa via è la dimostrazione che a Roberto piaceva proprio il gesto della scalata.

Possiamo parlare veramente di una ricerca, di un atteggiamento, di un modo di vedere il passaggio. Oserei dire che Incastromania forse è stato il primo monotiro del Sergent. Eravamo io e lui: usciti da scuola siamo saliti sul motorino e l’ho seguito perché voleva provare quella fessura che aveva individuato una settimana prima. Erano i primi anni ’80.

Ma toglimi una curiosità: ora su Greenspit ci sono ancora gli spit verdi?

Roberto aveva chiodato Greenspit con gli spit, perché il livello per salirla non c’era e nemmeno l’attrezzatura. Quando Didier Berthod è andato lì e l’ha schiodata perché ha dimostrato che si poteva salire in libera con solo protezioni veloci, due ragazzi del posto, amici di Roberto (che già non c’era più), sono andati lì e un po’ ingenuamente, non sapendo nemmeno chi fosse Berthod, polemizzarono con lui per la sua azione.

Sono polemiche sterili, ma in quel momento Berthod si è sentito un po’ in difetto, soprattutto dopo aver conosciuto tutta la storia. Sai, in quei paesi una figura come Roberto era diventa un po’ un mito.

Molto intelligentemente, da grande persona che è, Berthod battezzò la via Greenspit, ma non perché gli spit fossero verdi come tutti pensano (ed è vero, comunque, che gli spit erano verdi, perché erano delle placchette artigianali). Due erano i messaggi fondamentali che il nome doveva trasmettere: uno ambientale, quindi il rispetto degli arrampicatori nei confronti della natura, e l’altro di pace tra gli scalatori, per evitare stupidi conflitti.

Nella via comunque c’è ancora uno spit verde e nessuno l’ha più richiodata.

”

Non potevo fare a meno di intervistare anche il fratello di Roberto, Graziano, e gli amici Rocco e Tiziana.

Comincio con Graziano.

“

Come ha iniziato Roberto e cosa le confidava riguardo alla scalata?

Fin da piccolini andavamo in montagna, perché i nostri nonni erano di Locana. Roberto aveva già nel sangue l’arrampicata, era portato: era sempre nei boschi ad arrampicare sui massi lì intorno. Inoltre era un grande appassionato di storia e leggeva molti libri di montagna, tra cui quelli di Bonatti. Ne conservo ancora.

Il suo spazio era la montagna. D’estate, durante le ferie, andava negli alpeggi a fare il garzone o il malgaro, per mantenere il contatto con quell’ambiente.

Nonostante leggesse i grandi classici, lui è entrato nel ‘nuovo modo’ di arrampicare, giusto?

Sì. È stato istruito inizialmente da Bruno Nemour, un alpinista di Locana che purtroppo è morto in in Perù. Mi ricordo che Bruno lo portava con sé nelle prime uscite, anche se era più vecchio di Roberto. Facevano parte di un gruppo che includeva anche Proserpio, un altro alpinista della valle.

Da lì è nata la passione vera. Roberto avrà avuto circa 14 anni quando ha iniziato seriamente ad arrampicare.

Ha anche conosciuto gli arrampicatori del Nuovo Mattino…

Sì, in Valle dell’Orco e dintorni si conoscevano tutti. Ricordo che aveva una grande stima per Manlio Motto. Quando erano andati a fare una via a Forzo, nel Canavese, appena aperta da Motto, Roberto mi disse che era sbalordito dalla difficoltà tecnica e dalla bravura di Manlio.

Com’era il carattere di Roberto?

Era una persona umile. Non ho mai sentito Roberto criticare qualcuno; stimava tutti. Era piuttosto riservato, non amava i luoghi o le occasioni con troppa gente: era un’anima un po’ chiusa.

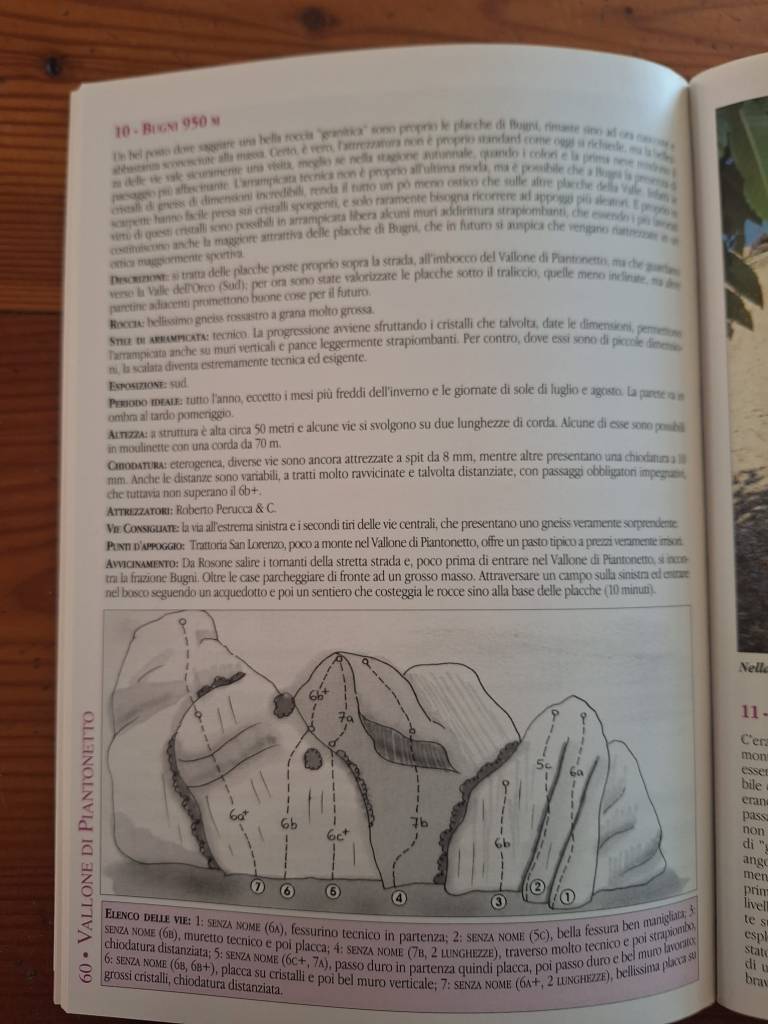

Amava la novità. Per esempio, le vie che ha aperto al Gran Carro, nel Vallone di Piantonetto, non le aveva mai viste nessuno. Un giorno, insieme a me e a un nostro amico, Salvatore Siriani, detto Turi, decise di andare a vedere quelle pareti e da lì nacquero quattro vie bellissime che oggi sono molto frequentate. Gli piaceva esplorare.

Lei ha scalato spesso con lui. Com’era il suo approccio?

Mi ha avviato lui alla scalata. Quando non aveva il compagno forte con cui andare, diceva a me “dai, andiamo a farci una via”. Avevamo la ricorrenza di fare qualcosa di impegnativo ogni ultimo dell’anno: siamo stati al Becco della Tribolazione, abbiamo salito il Diedro del Mistero a Ceresole e mi ha portato anche a scalare una cascata di ghiaccio in Piantonetto.

Quando arrampicava, Roberto era incredibile: a lui scalare veniva naturale come camminare. Non l’ho mai visto in difficoltà e il bello era che metteva tutti a proprio agio, trasmettendo la sua sicurezza.

Mi dicono che, pur essendo riservato, fosse molto coinvolgente.

Sì. Bastava poco perché le persone lo seguissero. Pensi che, dopo anni dalla sua scomparsa, proprio l’altra settimana mi ha telefonato un suo amico tedesco, Gerard, che veniva ogni anno dalla Germania per scalare un mese intero con Roberto, e abbiamo parlato di lui.

Qual era il suo rapporto con l’ambiente e l’esplorazione?

È stato in California e in Sud America, ma il suo paradiso restavano la Valle dell’Orco e il Vallone di Piantonetto. Si era trasferito a Locana a 18 anni per essere sempre lì: d’estate scalava, d’inverno faceva sci o cascate di ghiaccio.

Molti vedevano la montagna come una fuga dalla società o dalla routine. Roberto la pensava così?

No, non la definirei una fuga: la sua era passione pura.

Però è vero che non amava la routine, i gesti sempre uguali o la confusione della città. Era un uomo tranquillo, non un ribelle.

Cosa vorrebbe che le persone ricordassero di lui?

Il coinvolgimento che creava.

Ancora oggi, dopo 25 anni, quando incontro persone che lo conoscevano, si ricordano delle giornate passate insieme e delle feste fatte dopo la fatica.

”

Tiziana ha arrampicato con Roberto per un periodo e così me ne ha parlato.

“

Come hai conosciuto Roberto?

Io sono nata e cresciuta a Torino, ma la mia famiglia è originaria della Valle dell’Orco, mia mamma della Valle di Piantonetto, un luogo che negli anni ha attirato moltissimi arrampicatori, sia italiani sia stranieri, ma soprattutto scalatori di gran talento.

Con Roby ci conoscevamo in modo superficiale, poi

Una sera in pizzeria a Locana lo incontro e iniziamo a chiacchierare: lui era convalescente da un’operazione al ginocchio e aveva il tutore. Gli racconto entusiasta che anche io avevo iniziato ad arrampicare con un gruppo che frequentava la Val di Susa, ma in quel momento, a causa di un brutto incidente accaduto a una mia amica, ero in pausa.

Io mi muovevo su gradi semplici, 5a e 5b, quindi non mi sembrava vero di ricevere la sua proposta di arrampicare insieme: disse “tanto con questo ginocchio devo ricominciare a fare cose semplici”. Wow! In quel periodo abbiamo fatto molte vie insieme, spesso anche con Salvatore Siriani, suo grande amico, purtroppo scomparso lo scorso settembre.

Cosa ti è rimasto più impresso del suo modo di scalare?

Roberto arrampicava con una grazia e una spontaneità uniche: sembrava non facesse mai fatica. Si muoveva nella dimensione verticale come se stesse danzando: che si trattasse di placche, fessure, strapiombi o lame, i movimenti erano sempre misurati, calmi, leggeri.

Anche nei confronti del mondo si poneva in punta di piedi, con attenzione e delicatezza nei confronti degli altri.

Era un fuoriclasse e proprio per questo si poneva in modo umile in un mondo che iniziava già allora a diventare troppo incline alla performance e al mettersi in mostra.

Eppure è stata questa umiltà che lo ha reso un arrampicatore che tutti ricordano.

L’arrampicata ce l’aveva dentro, infatti non sgomitava per primeggiare, né cercava a tutti i costi i riflettori. Ciononostante ha guadagnato l’autorevolezza riservata a chi si distingue con i fatti. Non seguiva diete mirate o allenamenti scientifici, amava fare festa, stare in compagnia e bere il vino. Spesso, dopo aver arrampicato ci invitava a casa sua: la sua specialità era il risotto e si discuteva di vie, dei grandi dell’alpinismo, delle montagne dell’Himalaya o delle vie in Yosemite dove è stato.

Se dovessi parlare di lui a dei giovani alpinisti, quale messaggio ti piacerebbe trasmettere?

Direi loro che l’approccio di Roberto verso la montagna e il mondo era fatto di umiltà e rispetto.

In montagna non devi sentirti invincibile: ci vai per stare bene con te stesso, non per far vedere agli altri cosa hai fatto.

La montagna è una maestra che ti insegna a essere propenso ad adattarti, perché le cose possono cambiare improvvisamente, e a fare i conti con la tua dimensione interiore. Una dimensione che magari dimentichiamo, perché siamo abituati alla nostra quotidianità.

Roberto non cercava solo la performance sportiva, ma coglieva tutto: il paesaggio, l’aquila o lo stambecco, il cambio delle stagioni, la spiritualità del momento. Guardarsi intorno significa cogliere tutto quello che è in grado di darti la montagna.

C’è un ricordo o un aneddoto particolare che ti lega a lui in parete?

Ricordo quando siamo andati in Verdon: mi portò a salire una via pazzesca per le mie capacità e alla fine ero così sfinita che non riuscivo nemmeno a slacciarmi le pedule. O ancora, sull’ultimo tiro del Nautilus, quando Roby mi disse con estrema calma “mah, qui i chiodi sono un po’ psicologici”. Be’, ho pensato ‘speriamo di non volare e andiamo!”.

Se potessi dirgli qualcosa oggi, cosa gli diresti?

Mi piacerebbe fare ancora un sacco di arrampicate con te. Grazie Roby, senza la sicurezza che mi hai trasmesso non avrei osato salire le pareti più belle della Valle Orco!

“

Rocco è un amico e uno dei compagni di cordata di Roberto. Così lo ricorda.

“

Roberto era una persona particolare, specialmente fuori dall’ambiente dell’arrampicata. In parete era un professionista: era una guida alpina ancora prima di esserlo ufficialmente, preparato e serio. Con i piedi per terra era un uomo fuori dagli schemi.

Scalavate insieme?

A volte quando ci incontravamo, la giornata prendeva un’altra piega. La prima tappa era il bar: capitava che si partisse con un caffè, poi un bianchino, poi un altro, e finivamo per passare la giornata a far festa.

Ma quando si decideva di arrampicare, lo facevamo con estrema dedizione e serietà.

Siamo stati in Verdon e nelle Calanques, e abbiamo salito vie anche molto impegnative. Ricordo che una volta diretti in Verdon, abbiamo montato la tenda in mezzo a una strada provinciale e la mattina dopo ci siamo svegliati con la fila di macchine che suonavano perché bloccavamo il passaggio.

Ti ricordi qualche episodio di Roberto scalatore?

Mi viene in mente una volta a Forzo, in Val Soana. Roberto stava provando un 7a+ a vista su una via dove una pietra, cadendo, aveva rotto lo spit che proteggeva il passo chiave. Se fosse caduto, Roby sarebbe arrivato dritto a terra. Io gli urlavo di lasciar perdere, ma lui è passato comunque. Aveva classe nell’arrampicata: lui danzava sulla roccia, ho visto poche persone con la sua naturalezza affrontare le pareti.

Perché scelse di diventare guida alpina?

Per lui come alpinista diventare guida alpina era un sogno, la realizzazione delle sue aspirazioni. E questo lavoro gli permetteva di stare nella natura, che lui amava profondamente.

Roberto cercava qualcosa di specifico nella montagna?

Credo cercasse la libertà; non il grado, ma una vita senza padroni, né orari, senza la schiavitù del telefono o della routine. Per lui la libertà era poter decidere di andare a sciare o arrampicare quando lo desiderava.

Come definiresti Roberto?

Una persona umile, che non si vantava mai. Era ‘particolare’ perché era un passo avanti, anche se spesso questo la società non lo capisce. Ci sono persone che ti colpiscono senza una spiegazione logica: lui era uno di quelli che, quando parlava, ti lasciava dentro qualcosa.

Sai, la gente muore solo quando la dimentichi: a Locana e tra chi lo ha conosciuto si ricordano tutti perfettamente di Roberto. E lo fanno con il sorriso.

”

A volte ci dimentichiamo che dietro agli alpinisti ci sono persone, esseri umani con il loro talento, ma anche con i loro difetti e, pare impossibile, le loro fragilità. Un tiro sprotetto, trovarsi a metri e metri da una protezione, rischiare voli interminabili e talvolta la vita… I racconti degli alpinisti e su di loro fanno di queste persone degli eroi, che però eroi non sono. Quel che dovremmo impegnarci a fare è però ricordarli, soprattutto attraverso ciò che a loro sta più a cuore: le loro salite.

Di seguito riporto l’intervista pubblicata su PARETI nel numero dell’estate 1987: l’articolo titolava ‘Nel corso del tempo’, di Rampik e i Canavesani.

“

Vincenzo: […] Andrea (Giorda) aveva un sacco d'idee ed era un mago della ricerca delle linee, quello che ora sta facendo Manlio in questo periodo. Tutti i ‘pigri’ canavesani vedevano la linea quando salivano il Mellano-Perego: "guarda che bello sarebbe arrivare lì sotto, perché non si potrebbe finire su per di lì?". Giorda ha fatto 4 o 5 anni di attività esplorativa che si è conclusa con Sturm und Drang, una ricerca forse un po' ‘californiana’, con metodi tradizionali e rigidi, senza bucare e con artificiale spinto, in un posto che non aveva spazio per altro, se non per quello che poi Manlio ha fatto dopo.

Era frutto dell'epoca e quei primi anni ’80 rappresentavano proprio un periodo di transizione, in attesa delle nuove correnti che si sono poi sviluppate.

Roberto Perucca: La prima linea un po' particolare su quelle pareti e stata proprio questa via e successivamente Furore, ancora più spinta della Sturm und Drang.

Vincenzo: Comunque in quegli anni è nata anche un'altra via che secondo me ha perso ingiustamente un po’ di smalto, la Diretta alla Torre Staccata, una via del 1980 che ha massimizzato l'arrampicata libera, con i limiti dell'epoca, e con un grande artificialista in cordata quale Meneghin.

E il Becco della Tribolazione, non me ne parlate?

Vincenzo: Sul Becco un salto dell'epoca è stato l'itinerario dei due signorini di fronte a te. Roby ha visto una linea e l'ha salita in modo pulito, una via di 6a del 1984 salita con metodi tradizionali.

Manlio: E perché questo? Semplicemente per il motivo che Roby a quell’epoca andava già a confrontarsi con i nostri vicini francesi.

Diamante pazzo è stata la prima via concepita per la libera?

Roby: La storia è questa: in quel periodo ero in servizio militare e in un giorno di licenza ho salito la via Malvassora. Guardando sulla sinistra, prima della Grassi-Re ho visto che c'era la possibilità di concatenare una serie di fessure e ho subito fatto sapere a Rinaldo Sartore il mio progetto. Due settimane dopo un'altra licenza e in tre orette abbiamo tracciato la via, con due rinvii per tiro. Per me è stato un momento molto forte riuscire ad aprire una via sul Becco della Tribolazione, perché ce l'avevo proprio davanti a casa.

Rinaldo: Anche la mia storia è simile. Lui aveva salito la Malvassora e io pochi giorni dopo ho scalato in solitaria la Grassi-Re, guardando sulla destra la possibilità della nuova via. Ci siamo così ritrovati in due, in mezzo alle nostre precedenti salite, e il commento di Roby alla fine è stato questo: 'finalmente abbiamo tracciato una via senza passi in artificiale, così nessuno potrà venire dopo a dire di averla liberata...'. Peccato che adesso dicano che è troppo poco chiodata.

Voi due, Rinaldo e Roby, vi siete poi spartiti anche le solitarie.

Rinaldo: Fin dove si poteva salivo slegato, anche su brevi tratti in artificiale dove tiravo i chiodi. L'autoassicurazione era troppo noiosa per me. Su Diamante pazzo, quando l'ho ripetuta da solo, mi sono legato in due tiri e il resto sono salito senza usare la corda. Ricordo anche il sorpasso di una cordata sulla Mellano-Perego, con i due che guardavano chi c'era legato all'altro capo della corda che trascinavo nel vuoto dietro di me e poi mi hanno chiesto “e il tuo compagno dov’è?".

Giungiamo così agli spit e alla nascita delle prime due vie moderne d.o.c., quella dei fratelli Remy e quella di Motto e compagnia.

Vincenzo: Quando Manlio cominciava ad andare in Bianco ad aprire vie, gli ho suggerito di dare un'occhiata anche a questa parete del Valsoera, vicina a casa nostra e senza vie che si potevano considerare moderne e invitanti per i ripetitori. Contemporaneamente i nostri amici torinesi Manera e Ribetti erano in contatto con i fratelli Remy e hanno mostrato loro una foto della parete invitandoli a venire a dare un occhio. Manlio ha colto il mio invito e ci è arrivato prima, i Remy successivamente e hanno trovato già la sua opera su quel tratto di parete della Torre Staccata, nella zona dove effettivamente stava il problema.

Claudio: I Remy hanno dovuto quindi spostarsi più a sinistra e tracciare la loro via, secondo me un po' forzata e con uno stile di chiodatura che può lasciare non tutti concordi.

Mi dicono che tu, Roby, hai ancora tanti progetti in Piantonetto, quando li finisci?

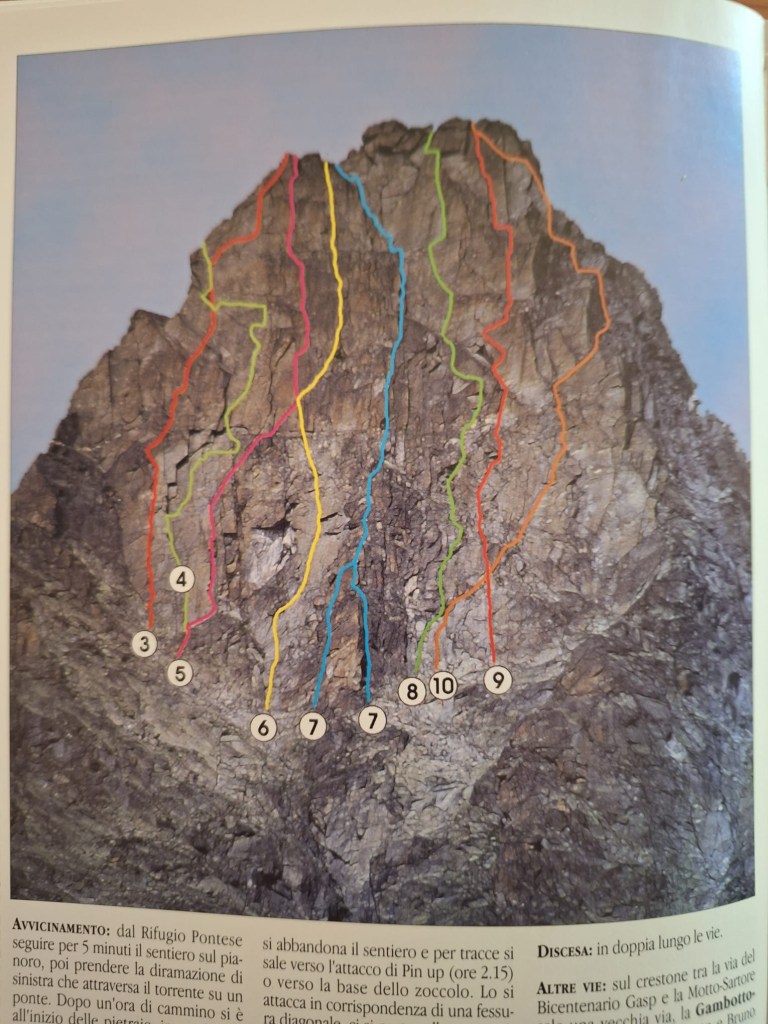

Roby: Ho un’idea alla Torre del Gran San Pietro e sono già due anni che ci provo. Per ora ho salito due lunghezze di corda difficili mentre sul Gran Carro, a un’ora e mezza dalla diga, sulla sinistra, ho salito una prima via accanto ad altre linee che vorrei completare in futuro.

E tu, Manlio, quante vie ci regalerai nel prossimi 5 anni?

Manlio: Le mie future pareti si chiamano Nuova California, una parete di difficili fessure, fino a oggi fortunatamente e incredibilmente inesplorata, che sto esplorando con Gisa utilizzando al minimo o per niente lo spit. Per il resto alcuni progetti li ho già portati a termine, per gli altri è solo questione di tempo. L'affascinante è che c'è la possibilità di 'inventare' la via facile su ottima roccia, tipo quella che ho aperto alla Tribolazione con Vincenzo, Pin Up, poi c'è la possibilità di aprire la via moderna dura e infine c'è la possibilità di aprire la via artificiale molto complessa, senza usare gli spit sui tiri. Naturalmente bisogna cercare la linea giusta con un occhio particolare, molta fantasia e una buona dose di fortuna. Chi dice che non c'è più niente da fare vive del passato, senza accorgersi che un poco più in là del proprio naso la vita continua e offre ancora molto, anzi moltissimo.

Ora non sto a svelare quali sono i miei progetti, anche perché toglierei a molti parte del desiderio e delle sorprese, ma vi posso assicurare che di pareti da scoprire ce ne sono ancora molte e alcune di queste particolarmente belle e interessanti. Abbiate fede e pazienza!

”

Grazie a Andrea Giorda, Graziano, Rocco, Tiziana e all’Ufficio Turistico di Locana.

Di’ la tua!