Ho letto un libro dove era citato Mountain Wilderness. ‘Che cos’è?’, mi sono chiesta. Quindi ho deciso di informarmi e ho scoperto che…

“Nel 1986, nel bicentenario della conquista del Monte Bianco, 33 tra gli alpinisti più famosi del Mondo firmarono il manifesto Alpinisti per il Monte Bianco che chiedeva, per la salvaguardia di questa grande montagna-simbolo, il primo parco internazionale europeo.

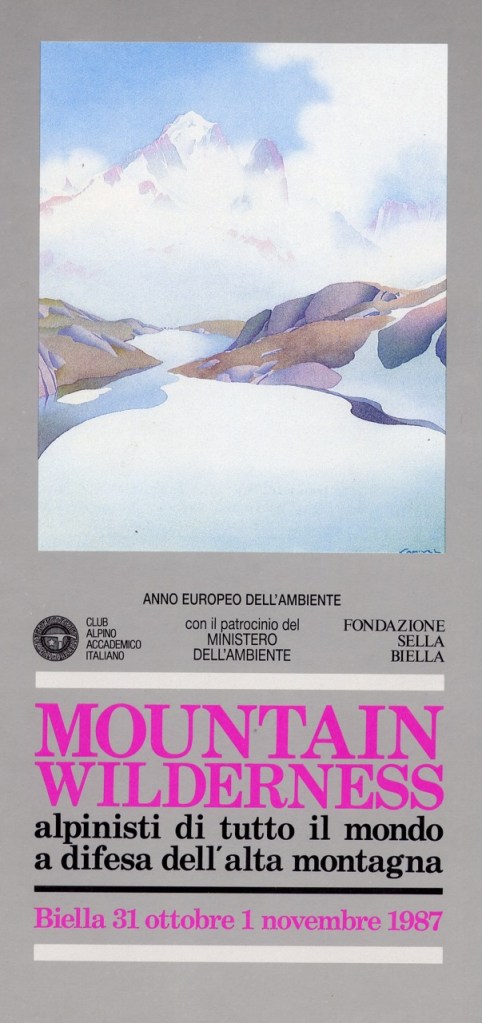

E nel 1987 nasce a Biella, a conclusione dell’omonimo convegno del Club Alpino Accademico Italiano, Mountain Wilderness, un movimento di alpinisti che, in autonomia da qualunque confine, univano le idee e le forze per la conservazione mondiale della montagna.”

Dal sito di Mountain Wilderness Italia

Come ho fatto a non saperne niente fino a ora? Lo confesso e ora cerco di recuperare.

La storia di questo movimento è lunga e continua ancora oggi. Ci mancherebbe: oggi e domani più del passato abbiamo bisogno di difendere la wilderness.

Ho voluto allora saperne di più, ma non solo leggendo le Tesi di Biella: volevo parlarne con chi è all’interno del movimento e lo conosce molto bene. Ecco perché ho chiesto un’intervista a Nicola Pech, vice presidente di MW Italia.

Nicola, voi parlate di autosufficienza in montagna. Mi definiresti meglio questo concetto?

Noi più che di autosufficienza, parliamo di auto-responsabilità e auto-protezione: riteniamo che la montagna, la wilderness, gli spazi incontaminati, oltre a essere un serbatoio di biodiversità, sono anche uno spazio dove l’uomo può ancora ritrovare il confronto con sé stesso, con i propri limiti attraverso un incontro diretto con i grandi spazi dove vivere in libertà la solitudine, i silenzi, i ritmi, le dimensioni, le leggi naturali, i pericoli .Quindi crediamo che tutto quello che l’uomo può fare in quegli ambienti derivi da un confronto serio con sé stesso. È chiaro che, perché questo si avveri, gli ambienti alpini dove pratichiamo le nostre attività devono essere il più possibile mantenuti al loro stato naturale.

Per noi autosufficienza non significa fare corsi di sopravvivenza, ma essere in grado di valutare dove si è, dove si va: essere consapevoli che nelle Alpi esiste il soccorso alpino, ma che non va abusato, ad esempio, e questo non vuol dire essere eroi, perché se ti rompi una gamba e rischi di morire assiderato, il soccorso alpino lo puoi chiamare. È importante avere la capacità di misurarsi con un ambiente e con i pericoli che in questo ambiente esistono.

Possiamo dire che per noi vale un po’ il concetto ‘insicuri in montagna’: la montagna per sua natura non può garantire nessun tipo di sicurezza. Il problema è che viviamo in una società dove tutto è ridotto a protocollo e con la convinzione che se rientro in quegli standard, nulla mi può succedere.

In montagna non è così.

Le nostre azioni generano sempre degli effetti e noi dobbiamo essere responsabili delle conseguenze, in montagna come anche in pianura.

Oggi questa esigenza di sicurezza, di mettere a norma tutto, come nelle falesie ad esempio, secondo te andrà anche a ‘invadere’ quello che è il terreno alpinistico, la sua anima libera?

Già parzialmente l’alpinismo è stato intaccato. Se pensiamo agli spit, alle corde fisse, alle bombole d’ossigeno… anche l’alpinismo è già stato fortemente intaccato.

Questo è un’estremizzazione, ma se ci pensiamo bene, anche una relazione della via o dell’itinerario intacca lo spirito originario, l’avventura: non so dove sto andando e mi devo cercare la strada, il percorso, e per farlo devo entrare in sintonia con la montagna, capire quali sono i suoi punti deboli, che nell’alpinismo classico vuol dire ‘passo dove è più facile, dove i miei limiti fisici, tecnici, di capacità, di allenamento mi permettono di passare’. Oggi le cose sono cambiate.

La tendenza è quella di infrastrutturare anche la montagna: pensiamo agli impianti da sci, alle vie ferrate, alle falesie, alle corde fisse, questi elementi vanno contro allo spirito dell’alpinismo, l’essere capaci di capire quali sono i pericoli e quali sono i propri limiti.

Quindi voi siete contrari a queste ‘infrastrutture’.

Noi siamo totalmente contrari, lo siamo sempre stati: contrari agli spit, alle corde fisse, soprattutto in Himalaya, che poi rimangono lì e ciclicamente qualcuno cerca di toglierle, come nella nostra iniziativa Free K2. Il senso è quello di toglierle o non mettere perché chi viene dopo deve avere le stessa possibilità di chi l’ha preceduto, nulla più nulla meno.

Quali ostacoli avete dovuto e dovete superare per raggiungere i vostri obiettivi e difendere la wilderness?

Noi siamo stati fondati nel 1986: i temi che c’erano allora ci sono ancora oggi. La tecnologia aumenta sempre più le possibilità e quindi l’infrastrutturazione è sempre più massiccia. Ricorderai la funivia del ghiacciaio su cui noi abbiamo appeso lo striscione nel 1988: ora in quell’immenso bacino glaciale hanno costruito una specie di astronave che si chiama Skyway… La nostra grande battaglia non l’abbiamo ancora vinta, ma almeno stiamo facendo qualcosa.

“Ghiacciaio del Gigante, alba del 16 agosto 1988. Un’ombra si cala lungo il cavo che regge il pilone sospeso della telecabina che collega la Punta Hallbronner con l’Aiguille du Midi. È Reinhold Messner, l’alpinista più famoso del mondo, che raggiunto il pilone cala una corda in direzione del ghiacciaio. Lungo questa fune salgono Alessandro Gogna e Roland Losso. Quando tutti e tre sono in alto, issano un grande striscione con la scritta “Non à la télécabine. Mountain Wilderness”. In basso restano molti altri militanti dell’associazione, tra cui moltissimi alpinisti come Michel Piola e Patrick Gabarrou, un folto gruppo di giornalisti, una troupe della RAI.

L’immagine di quello striscione, di quelle corde, delle cabine che riprendono a muoversi fa il giro del mondo.”

Da La storia di Mountain Wilderness sul Monte Bianco.

Gli ostacoli incontrati da Mountain Wilderness non sono mai stati né casuali né neutri: sono stati, nella loro quasi totalità, il prodotto di interessi economici voraci, di chi ha guardato alla montagna come a una risorsa da sfruttare e mercificare, senza alcuna considerazione dei danni profondi inflitti agli ecosistemi e alle coscienze di chi la montagna la vive e la frequenta.

Dalle prime battaglie contro l’heliski fino alla normalizzazione dell’elicottero come fosse un taxi, il problema non è mai stato il progresso in sé, ma l’uso predatorio della tecnologia piegata al profitto. La montagna, da luogo di esperienza e comprensione del proprio limite, è stata trasformata in prodotto. E da lì la massificazione, la richiesta di sicurezza, l’infrastrutturazione crescente: un cortocircuito assurdo che nega l’essenza stessa dell’andare in montagna.

Tutti hanno diritto di salirci, certo, ma con mezzi leali, assumendosi il peso dei propri passi. Quando quel peso viene eliminato, resta solo il vuoto di un consumo che corrode il paesaggio e, insieme, il pensiero.

Gli ambienti incontaminati di quota, anche questa è un’espressione che ho preso dal vostro sito, riguardano solo l’alta montagna?

Eh, bella domanda. Questo è stato spesso oggetto di dibattito.

Ad esempio per Messner sì: l’alta montagna va da una certa quota in su. È difficile avere una risposta univoca. Secondo me no, perché tu difendi la montagna partendo dalla pianura, dalla cultura, dai limiti che devono esserci in montagna come sul piano, e quindi è talmente tutto legato che è un po’ difficile definire la quota. È chiaro che il malgaro che deve portare 150 chili di formaggio ha diritto a un ausilio, però l’elisciatore no, lui non deve portare i pesi, quindi o ci va con le sue gambe oppure non ci va.

“Oggi se qualcuno mi dice che ha fatto eliski in Canada so già che è un turista danaroso appesantito dal benessere e spaventato mortalmente dall’incertezza; che è stato messo comodo su un elicottero che lo ha depositato in cima a una discesa perfetta e che l’elicottero lo ha poi raccolto in fondo non appena la pendenza non gli consentiva più di scivolare a valle per portarlo in cima a un’altra discesa perfetta. Un beverone a base di Coca Cola per idratarsi e un paio di sci ‘fat’ (come lui) ai piedi, per rendere il tutto fattibile et voilà, lo sciatore si sente invincibile e pronto ad affrontare ogni pendio.”

Da Abbiamo fatto eliski in Canada… ma siamo felici?, di Marcello Cominetti.

Ho letto un articolo di Montagna.tv dove riportano in sintesi un pensiero di Messner sulla conservazione della natura del paesaggio: “quelli porteranno alla rovina della montagna”, ha detto senza mezzi termini, aggiungendo “la wilderness va garantita, ma sopra i 2400 metri, dove non ci sono malghe, né animali; al di sotto, ben vengano impianti di risalita. Attività contadina e il turismo devono poter convivere e quando economicamente il contadino si trova in difficoltà deve poter trovare solidarietà dai proventi del turismo”. Messner vi ‘accusa’ di fondamentalismo. Dato che è stato uno dei fondatori del vostro movimento, che ne pensi a riguardo?

Dal punto di vista prettamente alpinistico già nei suoi primi scritti Messner affronta uno dei temi di cui abbiamo parlato: l’uccisione del drago nell’articolo L’assassinio dell’impossibile. Lì siamo perfettamente in sintonia e Messner rimane forse il più grande alpinista di tutti i tempi, qui non si discute.

Dal punto di vista storico e pratico, lui a un certo punto ha avuto dei dissapori con il direttivo di allora di Mountain Wilderness e quindi ha deciso di andarsene.

Per noi questa scelta è stata un gran dispiacere, perché lui avrebbe dato gran voce alle nostre battaglie. E forse anche lui in qualche modo è dispiaciuto.

Per quanto riguarda il ‘fondamentalismo’, forse c’è stata un’incomprensione o una degenerazione di quanto è stato detto: io ad esempio sono d’accordo che le popolazioni in montagna devono vivere e possiamo anche dire che gli impianti di risalita nel corso della storia hanno aiutato alcune vallate a uscire da una vera e propria miseria. Ma dobbiamo porci dei limiti.

Dobbiamo invadere tutte le Alpi di impianti di risalita? A pro di cosa? A chi vanno in tasca questi soldi? Siamo sicuri che i guadagni dagli impianti di risalita non vadano in tasca solo a pochi impiantisti e che i valligiani si debbano accontentare delle briciole?

Noi non siamo ‘talebani’: noi pensiamo semplicemente che debba esserci una misura, un limite.

2400 metri, 2000… secondo me non ha molto senso identificare una quota in modo rigido.

Io sono alpinista, ma vivo a Milano e certe sconcezze non mi vanno bene neppure qui in città…

Nella rivista del CAI Lo Scarpone, nel numero del 1990, ho trovato un testo in cui si parla di un libro di Bonatti appena uscito in quel periodo, sul suo pensiero e sulla dichiarazione di Pinelli (di seguito l’articolo). Tu che ne pensi?

Non so a cosa esattamente si riferisse Bonatti, ma posso dirti che quella della furbizia non è un’accusa nuova: fare i ‘furbacchiotti’ è un’accusa ricorrente e pretestuosa verso chi difende l’ambiente.

Probabilmente alcune associazioni ambientaliste lo sono state, hanno avuto della convenienza economica, politica. Di certo non noi: siamo sempre stati pochi e molto agguerriti, senza sovvenzioni pubbliche, con un bilancio che è qualche decina di migliaia di euro all’anno. Nessuno di noi qui diventa ricco.

Certo siamo umani e tutti possiamo sbagliare.

Pinelli ha più di 90 anni ed è ancora l’anima di Mountain Wilderness, pur non avendo più cariche esecutive all’interno dell’associazione: è sempre un riferimento, una persona con grande lucidità, capacità di ascolto. Se avrai tempo e vorrai intervistare anche lui, ne rimarrai affascinata.

Sarebbe fantastico.

Ti faccio anche un’altra domanda, a cui ovviamente puoi non rispondere: voi siete sovvenzionati solo dai vostri sostenitori?

Noi siamo sovvenzionati solo con le quote sociali e il 5×1000.

Quindi non avete sponsor, aziende che vi sponsorizzano…

No. Quando Mountain Wilderness International ha realizzato il progetto in Pakistan, Girls in Action, aveva due sponsor, ma erano tecnici per l’attrezzatura.

Non prendiamo soldi né da sponsor, né da aziende, né dallo Stato.

Ci furono alpinisti di spicco che al momento della fondazione di MW non aderirono o magari si sono dimostrati contrari?

Bonatti, ad esempio, non ha aderito.

[Di seguito la lettera di Walter Bonatti pubblicata su Lo Scarpone del 1987:

“Pur riaffermando la spontaneità e il calore con cui fin dall’inizio avevo accolto il progetto di questo Convegno, e il relativo invito a parteciparvi (il convegno di Biella di Mountain Wilderness del 1987, ndr), allo stato odierno delle cose ho deciso di revocare la mia adesione. Ne è motivo la presenza, nella lista degli invitati, di persone che io reputo trovarsi in netta contraddizione con il carattere idealistico e molto significativo della manifestazione. Questo lo riconfermo anche alla luce di un successivo comunicato stampa del «Mountain Wilderness» in cui emerge, stranamente, qualche variazione riferita ai nomi specifici degli invitati, pur tuttavia conservando, questo nuovo documento, sia la data della sua versione originale e ormai diffusa, sia lo stesso numero di progressione.

Non sono il solo a ritenere che il deterioramento del territorio, di quello montano in particolare che ci riguarda più da vicino, sia imputabile non soltanto alla contaminazione fisica di acque, foreste, cime e valli, ma anche a un tipo di inquinamento più nascosto, direi subdolo, dovuto a un certo tipo di gente che in qualche modo sfrutta il complesso ambientale. È proprio da qui che parte la via maestra per degenerazioni più evidenti, ampie e concrete.

Ovviamente non siederanno al tavolo dei lavori gli operatori da cui dipendono in gran parte, fosse anche in modo indiretto, i vari tipi di inquinamento; del resto è impensabile che questi possano approvare denunce e rimedi di problemi che spesso loro stessi creano o peggiorano. Ma neppure si sarebbe dovuto ammettere a questo tavolo certi campioni dell’alpinismo, che per dubbia necessità e con troppo scarso ritegno si prestano a mercificare sé stessi e a essere strumento e richiamo di chi fa negozio. Chi vanta tali premesse è senza dubbio un interessato, e a me pare cosa ben poco edificante che gente di questo tipo venga accolta come modello esemplare cui riferirsi e da cui aspettarsi un messaggio di idealità. Nel business non può esserci espressione di idealità, e chi non possiede questa idealità non potrà difenderla se non per compiere una ulteriore speculazione. È chiaro ed è certo che in tutto ciò non può riconoscersi la voce del «Mountain Wilderness». Tali personaggi sono dunque figure sbagliate, non idonee a rappresentare e sostenere la causa dell’odierno convegno, e a mio avviso sono anche in contrasto con l’etica del Club Alpino Accademico Italiano, istituzionalmente chiuso a ogni forma di professionismo inerente alla pratica della montagna.

L’aver ignorato, o sottovalutato da parte degli organizzatori le conseguenze di un tale risvolto è stata a mio giudizio una leggerezza, anche per il riguardo dovuto agli altri convenuti, molti dei quali di grande rispetto e credibilità; e questo forse sminuirà l’effetto positivo che invece poteva ottenere pienamente una manifestazione di questo tipo, date anche le sue elevate premesse.

Il Convegno di oggi dunque, così concepito, risulta per me inaccettabile e quindi senza possibilità che io possa presenziarvi. Lo dico con grande rincrescimento.

Ritengo tuttavia doveroso, e opportuno, indirizzare agli ospiti convenuti e al pubblico presente, poche parole di ulteriore chiarimento sulla mia posizione già assunta nei confronti del problema messo sul tappeto e che ci inquieta un po’ tutti. Infatti è ormai cosa pubblica la mia offensiva da tempo iniziata contro gli inquinatori e i moralmente inquinati. Perciò sia questo il mio personale contributo all’operazione dei molti che desiderano ridare all’ambiente, e ai suoi mediatori, se non proprio la sperata idealità almeno una dignitosa pulizia.

Walter Bonatti

*A fine articolo ho inserito anche la lettera di Messner, pubblicata dopo quella di Bonatti nello stesso articolo de Lo Scarpone del 1987

“Nel 1971 Bonatti aveva dedicato il suo libro I giorni grandi alla figura di Reinhold Messner, “giovane e ultima speranza del grande alpinismo tradizionale”.

Ma, stranamente, la posizione di Bonatti nei confronti dell’azione di Mountain Wilderness non è favorevole. Forse il suo giudizio negativo risente del mutato giudizio sul grande sud-tirolese, che dopo la conquista dei 14 Ottomila rischia di offuscare tutti gli altri miti, compreso quello di Bonatti. Che sostanzialmente lo accusa di essersi venduto al sistema, di fare alpinismo per il business. I due si riappacificheranno molto tempo dopo, riuscendo perfino a stabilire un grande rapporto di stima e amicizia.”

Da Walter Bonatti, di Alessandro Gogna.

Quali sono state le manifestazioni più significative secondo te?

La manifestazione più iconica resta senza dubbio quella sul Monte Bianco: un gesto simbolico e radicale, capace di parlare al mondo senza bisogno di folle. Ma non è stata l’unica. Le grandi spedizioni–pulizia, come Free K2, ci hanno garantito una visibilità enorme: non perché volessimo fare gli ‘spazzini delle montagne’ (come Pinelli ha sempre precisato), ma perché volevamo rendere evidente ciò che rifugisti, impiantisiti e alpinisti lasciano dietro di sé, e usare quella evidenza come strumento di educazione.

Accanto a queste azioni, ce ne sono state molte altre: contro l’heliski, contro le motoslitte, contro nuovi impianti di risalita che continuavano a erodere territori già fragili.

Non abbiamo mai pensato che il successo si misurasse nel numero dei partecipanti: ciò che cercavamo era l’eco, la capacità di incidere nell’immaginario e nel dibattito pubblico. E a volte quell’incidenza è diventata realtà concreta, come nel caso dell’istituzione del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, uno dei risultati più significativi di una lunga stagione di lotte. Segni tangibili che dimostrano come l’azione, quando è coerente e radicale, possa davvero cambiare il destino dei luoghi.

Qual è stata all’inizio la reazione delle associazioni, come i Club Alpini, al movimento?

Di base noi siamo una costola dell’Accademico: Pinelli è un accademico.

Poi Pinelli ha voluto fondare un’associazione a sé, più autonoma.

Ma il CAI rimane comunque per statuto un’associazione anche ambientalista, che si impegna nella difesa delle montagne.

È chiaro che noi abbiamo un focus diverso e nel CAI siamo molto stimati da qualcuno e considerati estremisti da altri.

Ma devo dire che in generale c’è grande solidarietà.

Ti chiedo qual è la reazione dei giovani, il loro coinvolgimento. Avete avuto modo di monitorare questo?

Bella domanda anche questa.

I corpi intermedi nella società attuale come sai sono gravemente indeboliti. Quando parlo di corpi intermedi penso alle associazioni ambientaliste, ai sindacati… Noi soffriamo, come tutte le associazioni, la crisi dell’associazionismo. La soffriamo meno degli altri, perché siamo un’associazione molto piccola e molto focalizzata sulla montagna, ma abbiamo anche noi un corpo sociale vecchio, con poco ricambio generazionale. Io sono in Mountain Wilderness da dieci anni e quindi sono entrato che avevo 40 anni: ero uno dei giovani.

Non c’è oggi una partecipazione ampia di giovani ed è un dato che non neghiamo. Tuttavia Mountain Wilderness non vive questa condizione come una resa, ma come una fase di passaggio.

Auspichiamo l’ingresso di nuove forze capaci di portare aria fresca, nuove istanze, linguaggi diversi e forme di attivismo più creative e aderenti al tempo presente. Sappiamo che alcune modalità di comunicazione funzionano meglio di altre con le giovani generazioni e continuiamo a sperimentare, a interrogarci, a metterci in discussione. Perché un’associazione che pretende di difendere la montagna non può permettersi di restare immobile: deve accettare di essere attraversata dal cambiamento, se vuole restare viva..

Come lo vedi il futuro? Ci sarà più attenzione da parte delle nuove generazioni, secondo te?

Alcuni miei colleghi, da più anni di me dentro Mountain Wilderness, su certe cose mi dicono “tu non hai idea che passi avanti sono stati fatti”.

Ci sono una sensibilità e una consapevolezza diverse oggi. Però io credo poco all’efficacia dell’azione individuale, dovrebbe essere politica, di tutti. Noi possiamo avere tutta la sensibilità e la consapevolezza che vogliamo, ma poi dobbiamo votare le amministrazioni comunali, che magari permettono quel tipo di aggressione alla montagna (con impianti, eccetera, ndr). Questo è il vero disastro.

A me piacciono quelli che fanno l’avvicinamento in bicicletta per andare a fare scialpinismo, ma è chiaro che sono una nicchia. Va bene, danno il buon esempio, sono belle avventure. Certi avvicinamenti sono molto più romantici, ma poi quanto influiscono questi pochi sulla massa?

Molto meno rispetto ad azioni strutturate e collettive, che forse sono meno romantiche, meno fotogeniche, ma producono risultati concreti.

È indubbiamente più eccitante un gesto spettacolare, un’azione simbolica che scalda l’immaginario, rispetto a un ricorso al TAR o a una richiesta di accesso agli atti. Ma è spesso lì, in quei passaggi opachi e faticosi, che si giocano le partite decisive. È lì che si inceppano i meccanismi di chi vuole costruire una funivia su una frana attiva ed è lì che l’azione politica smette di essere testimonianza individuale e diventa conflitto reale.

Guide alpine, guide naturalistiche, altre figure che si apprestano a portare persone in montagna: qual è il loro contributo a tutelare la wilderness?

È impossibile generalizzare. Il mondo delle guide non è un blocco unico, e ogni semplificazione rischia di essere fuorviante. Esistono modi di fare la guida che sono esemplari, come quello di Michele Comi: pratiche fondate su una profonda sensibilità culturale, su un’etica chiara, capaci di formare frequentatori consapevoli e rispettosi della montagna. Se tutti operassero con questo approccio, la qualità della presenza umana in quota sarebbe radicalmente diversa.

Esistono però anche pratiche opposte, decisamente peggiori, come quelle di chi, tra le stesse guide alpine, continua a promuovere l’heliski o forme di fruizione che trasformano l’esperienza in consumo rapido e spettacolarizzato. Lo stesso vale per certi modelli portati all’estremo, come le code sugli Ottomila himalayani: la negazione stessa dell’idea di wilderness.

Accanto alle guide alpine, poi, c’è il vastissimo mondo degli accompagnatori di media montagna e delle guide escursionistiche, che dal punto di vista numerico hanno un impatto forse ancora maggiore. Proprio per questo la loro responsabilità è enorme: possono orientare migliaia di persone verso una frequentazione più lenta, consapevole e responsabile, oppure contribuire alla normalizzazione della montagna come parco giochi. Alla fine, tutto si gioca lì: nel comportamento quotidiano, nell’etica delle scelte, nella visione di montagna che si decide di trasmettere.

Secondo te chi o cosa ha iniziato a ‘contaminare’ la montagna?

Quello che contamina, secondo me, sono l’arroganza, la cecità, la supponenza, lo spirito colonialista. E ovviamente gli interessi economici.

Quello che rovina tutto è la mancanza della capacità di porsi un limite.

L’alpinismo non è conquista, ma relazione. La montagna non è un oggetto da consumare né un problema da risolvere, ma un luogo con cui entrare in dialogo. E questo dialogo passa inevitabilmente dal limite: accettare che non tutto è possibile, che non tutto deve essere reso facile, che l’incertezza e il rischio, se scelti consapevolmente, hanno un valore formativo.

È un’esperienza che ridimensiona l’ego, che smonta l’illusione del controllo totale. E quando questo accade, paradossalmente, anche la montagna ne beneficia: perché chi ha imparato a porsi un limite difficilmente sentirà il bisogno di lasciare un segno inutile.

In un altro articolo de Lo Scarpone del ’91 mi ha un po’ colpito una dichiarazione di Herzog. La costruzione dei rifugi potrebbe, secondo lui, essere coordinata o gestita dalla UIAA (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), rendendola così “una buona volta operativa e utile”. Ecco le sue parole: “visto che c’è il problema delle spedizioni che lasciano rifiuti ai campi base, visto che di queste spedizioni capita che ce ne siano anche dieci nello stesso momento verso la stessa vetta, perché non cominciamo a costruire dei rifugi-base al posto dei campi base?”

Io in Himalaya non ci sono mai stato, ma credo che la situazione attuale sia arrivata ormai a essere insostenibile: essendoci ora così tanta gente, questo presupporrebbe la costruzione di reti fognarie, che le tende venissero portate a valle, una bonifica, una pulizia non solo del campo base, ma anche di tutti i campi intermedi…

Potrebbe essere che creare un rifugio sia il male minore, ma io non ci credo, perché ritengo che tutte le volte che tu costruisci, colonizzi.

Però probabilmente Herzog ne sapeva più di me.

A livello di principio io comunque sono contrario.

Sono certo però anche che non sia sostenibile nemmeno la situazione attuale. Ma una soluzione non ce l’ho.

Erano gli anni ’90 e, anche se sono parole che potrebbero tranquillamente essere pronunciate oggi, lui parlava della necessità di un’organizzazione: è proprio quello che hai detto tu. La sua proposta di un ‘rifugio base’ mi era risultata quasi simpatica, ma il tuo identificarla come una sorta di colonizzazione quando si costruisce mi trova d’accordo. Sono due punti di vista interessanti.

Ti chiedo un’altra cosa: secondo te è più il potere economico o la ricerca della comodità a ‘contaminare’ la montagna e la sua wilderness?

Le due cose procedono insieme, perché molto spesso la comodità è semplicemente la forma più accettabile del potere economico. A contaminare davvero la montagna non è tanto il desiderio di andarci, quanto l’arroganza di chi pretende di piegare un bene comune ai propri interessi, trasformandolo in merce, in esperienza confezionata, in occasione di profitto.

Lo ripeto: per noi tutti hanno diritto di andare in montagna. La differenza non sta nell’accesso, ma nella logica con cui quell’accesso avviene.

Se la montagna diventa un fatto di moda, uno sfondo per un selfie, un trofeo da esibire, allora la wilderness viene svuotata di senso, ridotta a superficie consumabile. Diventa una colonizzazione culturale prima ancora che materiale.

Negli anni Novanta si parlava già della necessità di organizzare, di strutturare, di ‘rendere fruibile’. Sono parole che potremmo pronunciare anche oggi. Anche l’idea del rifugio-base, apparentemente innocua, diventa problematica nel momento in cui si traduce in costruzione, in infrastruttura permanente, in occupazione di spazio: è lì che il passo dalla protezione alla colonizzazione è brevissimo.

Se non fosse di moda andare sul Cervino, se si comprendesse davvero che la montagna può essere un’esperienza di crescita individuale profonda, allora sia il potere economico sia la ricerca della comodità passerebbero in secondo piano. Ciò che le persone cercherebbero sarebbe altro: la solitudine, il silenzio, la fatica. Elementi scomodi, non monetizzabili, ma fondamentali. Ed è proprio questo che rende la wilderness incompatibile con l’arroganza di chi vuole sfruttarla.

E qui torniamo sempre anche alla questione dell’educazione, soprattutto dei giovani, perché sono loro che poi portano avanti quello di cui parliamo. Però è un po’ come la questione se è nato prima l’uovo o la gallina: la mia domanda era proprio questa, secondo te è stata più l’esigenza di guadagnarci sopra oppure è stata la massificazione della montagna a fare in modo che le aziende e gli enti ne approfittassero per guadagnare? È stata la massa ad attrarre il potere economico o il contrario?

È la cultura dello sci di massa, che arriva dagli anni ’70 e che adesso col cambiamento climatico si trasforma in escursionismo di massa, che per avere un valore economico deve utilizzare gli impianti di risalita o i rifugi. Quindi è chiaro che non c’è stata una strategia occulta: la montagna pian piano si è trasformata, c’è stata una grande polarizzazione, gran parte delle valli si spopola e c’è una notevole concentrazione dove ci sono i grandi resort, che una volta erano dedicati allo sci e che adesso diventano della montagna a 360 gradi, con attività di un certo tipo in inverno e altre in estate, con le persone che con l’elicottero vanno a mangiare le ostriche a 2500 metri.

A mio parere nasce prima l’offerta: l’offerta intravede, con un classico percorso di segmentazione e targeting di un piano di marketing, che ci sono delle nicchie o delle masse che sarebbero disposte a spendere soldi per fare certe cose. Quindi attraverso la comunicazione creo il bisogno e ti porto prima a sciare, poi a fare l’heliski, poi a consumare le ostriche, e quindi ti offro un ambiente simile a quello che tu lasci in città, dove però il panorama ovviamente è più bello e dove tu puoi vivere la stessa schiavitù che vivi in pianura, ma in montagna.

Questa a me non sembra frequentazione della montagna, ma una cartolina dove tu replichi il tuo solito modello da consumatore in città e che con la montagna non ha nulla a che fare. La montagna è utilizzata solo come uno sfondo, uno scenario.

Ultima domanda: come vedi oggi il contributo del movimento alla tutela della parte in quota del pianeta? Come lo valuteresti oggi quello che è stato fatto?

Credo che Mountain Wilderness, pur rimanendo una piccola associazione ambientalista, abbia dato un contributo enorme. Lo ha dato sia dal punto di vista teorico, con le Tesi di Biella, sia da quello pratico.

Siamo riusciti a portare l’attenzione su temi che erano totalmente ignorati. Alcune volte abbiamo avuto dei successi, siamo riusciti a impedire che quell’impianto venisse fatto o che in quella valle non si volasse più per fare heliski, o che quella ferrata non venisse fatta. Siamo riusciti a far germogliare in alcuni un seme, a incuriosirne tanti altri…

Quindi io credo che nel nostro piccolo il contributo sia stato enorme, e soprattutto lo è stato il grande lavoro fatto dai padri fondatori, da Pinelli, da Casanova, da tutti quelli che in Mountain Wilderness sono entrati. Come hai visto tra i soci fondatori c’erano tutti i più grandi alpinisti degli anni ’80 e molti sono rimasti.

Abbiamo seminato grandi dubbi. Si veniva da un mondo dove si riteneva che la direzione fosse unica e che quindi la colonizzazione, l’infrastrutturazione fossero la sola strada. Si è posto un dubbio e questo dubbio ha lavorato, ha seminato!

Come ti ho detto all’inizio, non abbiamo di certo vinto e anzi, se facessi un bilancio forse abbiamo perso, ma non so neanche se ha senso dirlo…

Non avete perso, ci avete provato e lo state ancora facendo, avete fatto qualcosa e in parte siete riusciti nell’intento!

Certo, sì, continuiamo a provarci. Quindi anche solo far fare un impianto in meno, una ferrata in meno o aver convinto una persona in più che volare avanti e indietro su un bel pendio vergine ha un sapore molto diverso che andare con le proprie gambe, sono successi.

Una curiosità: tra i vostri sostenitori ci sono anche gli alpinisti che usano gli spit?

Il problema non è lo spit in sé. Non è uno spit in più o in meno a cambiare le sorti del pianeta.

Tutti, chi più chi meno, prima o poi ci siamo appesi a uno spit o a un chiodo e negarlo sarebbe poco onesto. Anche il chiodo lascia segni, anche le mani consumano la roccia.

Il punto vero è un altro: lo spit diventa un problema quando trasforma la scalata in una scala per galline, quando elimina il pericolo, l’incognita, la necessità di scegliere e assumersi una responsabilità. In quel momento non si altera solo la parete, ma si snatura il senso stesso dell’alpinismo, che da sempre vive di incertezza, di misura, di libertà.

L’alpinismo, in fondo, è libertà. Ognuno può avere la propria visione, ma nessuna visione dovrebbe puntare ad addomesticare la montagna fino a renderla innocua. Non crediamo negli estremismi: né nell’abuso degli spit, né nel purismo sterile che finisce per diventare incoerente, perché allora anche guidare un’auto per andare a scalare sarebbe un attentato alla montagna.

Noi cerchiamo il rispetto: non tanto in termini numerici (uno spit in più o in meno) quanto nel significato delle scelte.

Grazie Nicola!

A chi crede ancora nel buon senso, a chi ha cuore la vita, a chi vuole lasciare alle nuove generazioni le meraviglie della natura ancora intatte, a chi ha provato sensazioni che vorrebbe potessero vivere anche altri. A queste persone e a chi non ci ha mai pensato, a me stessa e a chi arriverà, auguro la migliore wilderness che possiamo difendere.

Lettera dì Rehinold Messner pubblicato nel numero de Lo Scarpone del 1987, nell’articolo relativo al Convegno di Mountain Wilderness

Contrariamente alla scienza, ove nuove cognizioni del mondo sostituiscono continuamente quelle antiche, l’uomo a contatto con l’ambiente selvaggio si appropria della realtà mediante una visione soggettiva.

L’uomo, nel corso dei secoli, ha sempre eletto santi e intoccabili alcuni luoghi ch’egli aveva riconosciuto particolari. Lì vivevano gli dei, lì vi era il nulla, proprio lì era la conoscenza, in genere nascosta e accessibile solo agli eletti.

All’inizio di questo secolo l’uomo sì assunse il compito di esplorare gli ultimi luoghi selvaggi della terra. Le «macchie bianche» sulle carte geografiche erano così condannate a scomparire e oggi, grazie alle smisurate e molteplici possibilità offerte dalla tecnologia, l’uomo arriva dappertutto e apre quei luoghi sacri ad attività molto profane.

È così che a poco a poco si distrugge un ambiente che invece potrebbe essere una grande «Università per poveri di spirito», una grande Chiesa naif. Non ha più senso oggi la «conquista dell’inutile».

Soltanto se rinunciamo a ogni forma di conquista, allo scopo di conservare ciò che è solo apparentemente inutile, ci rimane una chiave per il cosmo e per noi stessi, per capire chi siamo e dove andiamo.

Da questo punto di vista, esplorare e «vedere» saranno due attività che si escludono a vicenda, proprio perché le curiosità del singolo verso se stesso e il mondo si inaridiscono allorché ciò che è attorno a noi si rivela completamente. Ecco perché abbiamo bisogno, ora più che mai, di una Wilderness inesplorata.

Forse un tale modo di «vedere» può ancora apparire assurdo, ma a chi attribuisce all’ambiente selvaggio un valore ricreativo e conoscitivo apparirà certamente «sensato»; e solo il singolo individuo potrà riconoscere questo segno. In tal modo si origina, ogni volta, un quadro unico e intuitivo della realtà e finalmente il singolo individuo potrà «misurarsi», cioè riconoscere lo scopo della sua singola esistenza.

Le «macchie bianche» sulle carte geografiche, i monti senza funivie, senza segnaletica di sentieri, i deserti senza strade, le foreste vergini, tutto ciò è White Wilderness.

Anche per noi, uomini del duemila, le «macchie bianche» devono essere sacre come lo erano per gli antichi: perché sono un frammento di creazione originaria.

La conoscenza intuitiva del cosmo, la sua infinità e la sua limitatezza, la sua dolcezza e la sua crudeltà, e, infine, tutto ciò che di verità è in esso, possono sopravvivere solo se andremo incontro a questi frammenti del mondo, le White Wilderness, come Uomini e non come uomini-macchina e solo se le difenderemo per le future generazioni con la stessa forza con cui

vorremmo difendere la nostra terra d’origine.

Rehinold Messner

Per saperne di più, vai al sito di Mountain Wilderness: https://www.mountainwilderness.it

Di’ la tua!