Nei suoi ragionamenti, riflessivi e profondi sulla sua esperienza e dalla sua prospettiva, ho trovato l’aspetto razionale e quello irrazionale che convivono nell’alpinismo e che solo chi ha vissuto intensamente questa attività sa esprimere.

Per quanto tu possa essere preparato, natura e fortuna sono due aspetti incontrollabili per qualunque essere umano, dunque chi fa alpinismo, nel modo in cui lo vede Marco, ha una forte componente irrazionale a guidarlo. Ma accanto a questa parte Marco Bernardi pone una significativa quantità di razionalità, che permette di tendere a un’obiettività di giudizio alquanto sorprendente. Potrebbe apparire distaccato, ma infine tutto appare chiaramente: questo alpinista e arrampicatore riesce a definire le sensazioni, esprimere l’inesprimibile, semplicemente perché in ciò che ha fatto ci ha creduto davvero. E ci crede ancora, nonostante tutto.

Ho avuto la fortuna di intervistare un grande, anche se nel suo modo di porsi e per la sua umiltà nulla lascia pensare che nel periodo della sua attività sia stato tra i più forti arrampicatori italiani. Probabilmente lui questa frase me l’avrebbe fatta togliere dall’articolo, ma io, prima della pubblicazione, sottopongo alla visione dell’intervistato solo le sue risposte…

Marco, secondo te in quali tipologie si divide l’arrampicata e quale, a tuo parere, ne rappresenta la vera essenza?

Innanzitutto l’alpinismo è una cosa e l’arrampicata è un’altra.

E già questa specificazione è eloquente… Spiegami perché.

Mentre nell’alpinismo le motivazioni che ti spingono a farlo sono più di tipo filosofico, secondo me, nell’arrampicata sono esclusivamente sportive.

L’arrampicata è uno sport a tutti gli effetti, come qualsiasi altro, e chi la pratica, anche ad alti livelli, è spinto da motivazioni che non sono quelle di un alpinista.

Dal mio punto di vista l’alpinismo racchiude tre componenti fondamentali: esiste l’esplorazione, poi il coraggio, cioè la capacità di rischiare la propria vita per il raggiungimento di un traguardo, e infine l’intelligenza, che, dato un obiettivo da raggiungere, mi permette di capire come sono in grado di affrontare tutte le difficoltà per poter raggiungere quello che mi sono prefissato.

L’arrampicata è secondo me espressione della sola intelligenza: Io sviluppo delle capacità per poter raggiungere la prestazione sportiva.

La motivazione dell’arrampicata è quella di comprendere quanto l’essere umano è in grado di superare certe difficoltà dal punto di vista psicologico sportivo, di intelligenza, di coordinazione, ma non ci sono la parte esplorativa e quella del rischio, di mettersi a confronto anche con la morte. Questi ultimi due componenti fanno parte dell’alpinismo.

Ecco perché ti dico che arrampicata e alpinismo sono due attività totalmente diverse. Nella mia vita ho vissuto un periodo in cui ho praticato alpinismo, poi mi sono dedicato all’arrampicata.

Quindi secondo te la salita con spit portata in montagna, anche ad alta quota, non è alpinismo?

No, assolutamente, per me non è alpinismo. Anzi, a mio parere portare l’arrampicata con gli spit in alta quota significa distruggere in parte quel terreno che dovrebbe essere invece puramente alpinistico, l’idea di raggiungere una vetta con le mie sole forze. Poi c’è l’etica, regole non scritte che però sappiamo essere relative.

Se noi guardiamo l’alpinismo del 1700-1800, l’importante era raggiungere la vetta e gli artifici tecnici potevano anche essere giustificati dato che erano gli inizi. Oggi il discorso è diverso: se ad esempio volessi raggiungere una vetta himalayana, è implicito che non posso usare l’ossigeno se voglio compiere un’impresa alpinistica.

L’alpinista, secondo me, cerca di mettersi in gioco con tutti e tre gli aspetti che ho descritto prima (esplorazione, coraggio, intelligenza, ndr), in modo tale da arrivare al limite di ognuno.

Oggi, per esempio, nelle Alpi l’evoluzione dell’alpinismo non esiste più: non si può dire ‘qualcosa di nuovo’ sull’alpinismo in un contesto così antropizzato come quello alpino… Da un punto di vista esplorativo non esiste quasi più nulla.

Dal punto di vista dell’intelligenza, riuscire ad arrivare in cima a una vetta non dice nulla di nuovo rispetto a ciò che è stato fatto in passato, anzi. Pensiamo ai mezzi di un tempo: riuscire a compiere certe salite con l’attrezzatura e l’abbigliamento dell’epoca, senza conoscere le previsioni meteorologiche, con sfide psicologiche di cui molte sono incomparabili rispetto al presente… sono stati dei grandi alpinisti!

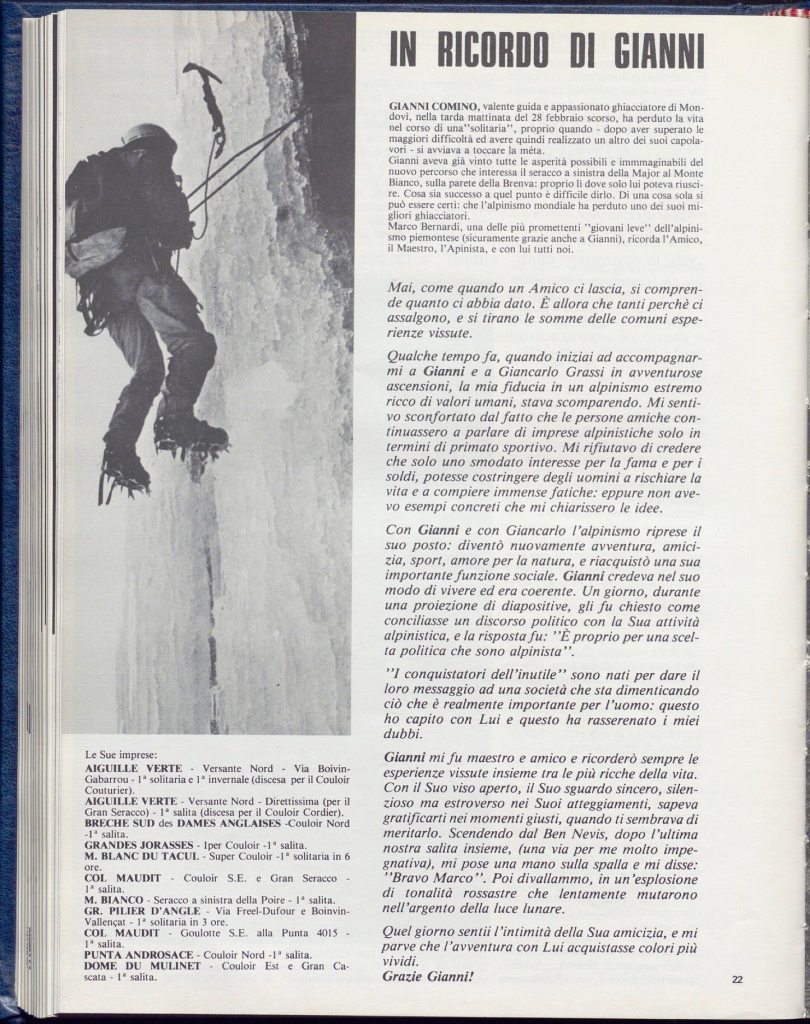

Oggi si arriva alle basi delle pareti in tempi veloci, sono disponibili le previsioni del tempo e attrezzature molto più sofisticate: sulle Alpi realizzare qualcosa di ‘più’ implicherebbe l’affrontare rischi enormi, anche quello di ammazzarsi. Ma anche sotto questo aspetto ciò che ha fatto Gianni Comino diventa difficile da superare.

Comino è andato a scalare dei seracchi in solitaria: fare qualche cosa di più riguardo alla componente rischio mi sembrerebbe forse impossibile…

Secondo te il concetto di alpinismo sportivo è quindi un ossimoro?

Oggi siamo abituati a sentire parlare di imprese da record, come fare tutti i 4000 delle Alpi in 15 giorni o altro, ma in questi casi non esiste esplorazione e nemmeno un grande rischio, perché le pareti selezionate risultano abbastanza semplici per chi le sale, giusto? Quindi questo è sport, non è alpinismo: insomma, la componente sportiva è talmente esagerata rispetto al resto che io non lo definirei alpinismo.

Se invece prendiamo in considerazione, ad esempio, le imprese come quelle di Matteo Della Bordella in Patagonia, allora sì, quelle le definirei la prosecuzione, l’evoluzione dell’alpinismo.

Perché?

Perché effettivamente queste hanno in sé un equilibrio delle tre componenti di cui ti ho parlato prima, sono esperienze spinte veramente all’estremo: andare su una vetta di quel genere vuol dire avere una pianificazione e la preparazione adeguata, quindi c’è la componente di intelligenza. Il rischio ovviamente esiste, quindi il coraggio. E l’esplorazione anche, perché sono territori in cui c’è stata molta meno attività esplorativa, non come sulle Alpi.

Quindi, secondo te, finché ci sono ancora territori da esplorare, l’alpinismo sopravvive. Ma a quanto pare è un po’ agli sgoccioli, se la pensiamo così…

Credo che sia stata un’evoluzione umana importante, perché ha portato alla ribalta dei valori secondo me importanti, come i tre aspetti di cui ho ti parlato. Un’evoluzione che però si sta pian piano fermando. Alla fine oggi quello che in qualche modo si cerca sono i tempi, le spettacolarizzazioni…

L’evoluzione esiste se si fa qualche cosa di nuovo, di non fatto nel passato. A me sembra veramente difficile ora affermare l’esistenza della novità.

Mentre ai tempi di Bonatti c’era la parete impossibile, quella che tutti giudicavano impossibile, oggi quel che c’è di impossibile è trovare il grande problema: tutti hanno già fatto quasi tutto.

Ed è il grande problema che identifica l’evoluzione.

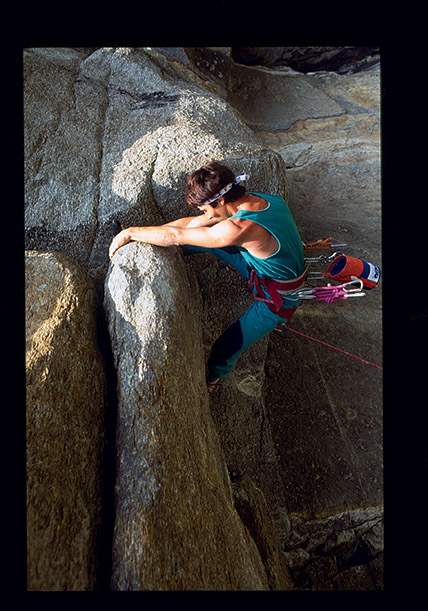

Tu sei stato uno dei promotori dell’arrampicata sportiva. Vorrei chiedere un tuo parere proprio sull’avvento di questa. Cosa ha cambiato?

Possiamo dire che l’arrampicata sportiva sia nata dall’alpinismo o dagli alpinisti, perché le prime gare di arrampicata che abbiamo organizzato in Europa occidentale si basavano su parametri come la difficoltà. Prima, nei paesi dell’est, si facevano gare di arrampicata basate esclusivamente sulla velocità.

E chi ha organizzato le prime gare di arrampicata siamo stati Andrea Mellano, un grande alpinista, io, che sono stato alpinista, e Emanuele Cassarà, giornalista che scriveva di alpinismo.

Noi arrivavamo da quell’ambiente e nel momento in cui io mi sono avvicinato all’arrampicata, per me l’alpinismo aveva già perso abbastanza significato: dell’alpinismo mi era rimasta la grande passione, ma ho subito capito che era totalmente diverso da quella che è la disciplina sportiva.

Lo sport dell’arrampicata è molto complesso, richiede molta intelligenza motoria e molta intuizione, ma rimane comunque uno sport senza il rischio e l’esplorazione.

In un’intervista a montagna.tv hai detto “mi sono allontanato quando si è iniziato a puntare sulla plastica, sulle pareti artificiali. Io pensavo a gare sulla roccia, magari con la corda dall’alto come in Russia”. Sulla roccia posso capire, ma mi spieghi meglio il concetto della corda dall’alto?

Inizialmente, quando io ho cominciato a pensare a un regolamento che in qualche modo valorizzasse la performance e ai parametri specifici dell’arrampicata, mi sono chiesto: eticamente cosa vogliamo dire con questa attività?

Nell’arrampicata la sfida è vedere come l’atleta riesce a superare una determinata parete di roccia, un ostacolo naturale non definito a priori da altri individui: come riesce a salire e a che punto riesce ad arrivare. Questa era un po’ la mia idea, la mia etica dello sport.

Mi sono allontanato dall’organizzazione delle gare non solo perché si è passati alla plastica, ma anche per l’influenza che il tracciatore ha nella definizione della performance sportiva. Da un punto di vista etico, secondo me, l’inserimento di un tracciatore è già qualcosa che non è così ‘pulito’, perché questa figura può creare una struttura che favorisce qualcuno anziché un altro. Ad esempio lui traccerà in base alla sua morfologia, quindi ci sarà l’atleta simile a lui che sarà agevolato rispetto ad altri più bassi o più alti…

Il regolamento a cui stavo pensando era quello di mettere a confronto tutti gli atleti su strutture che non fossero predefinite. La difficoltà sarebbe stata definita dalle performance degli atleti stessi: il numero di persone che raggiunge un determinato punto ne stabilisce la sua difficoltà e l’ordinamento di tali risultati avrebbe definito la classifica, premiando chi avesse fatto ciò che nessun altro aveva fatto. Su ogni via di gara, che avrebbero potuto essere anche 7/8, tutti gli atleti avrebbero dato il meglio di sé : se tre arrampicatori raggiungono la cima di tre vie diverse, sarà il loro secondo, terzo, quarto miglior risultato a fare la differenza. Meno persone fanno una cosa, più quella è difficile.

Per come la vedo io, dunque, avrei eliminato la necessità del tracciatore e degli spit come protezioni: questo avrebbe implicato l’utilizzo delle corde dall’alto sul terreno di gara, valorizzando il gesto puro dell’arrampicata, che non sarebbe stato interrotto dalla necessità di passare la corda nei moschettoni: sarebbe stata la prova della massima performance umana su strutture naturali di roccia.

Capisco che sembra un po’ un’utopia, però a mio parere il modo di gestire le gare va molto bene per il business, ma non rispecchia i valori fondamentali che io avrei voluto ci fossero nell’arrampicata sportiva.

È un discorso interessante e in qualche modo mi fa capire che tu sei stato un fortissimo arrampicatore sportivo, ma con un’anima alpinistica senza compromessi.

Diciamo che le sponsorizzazioni hanno reso sia l’alpinismo sia l’arrampicata un po’ meno ‘etici’, perché in questo caso scendere ad almeno alcuni compromessi diventa necessario.

Ogni attività umana passa attraverso una fase pionieristica di scoperta e poi in qualche modo si affina. A un certo punto bisogna quantificarla, bisogna vedere fino a che punto si può arrivare. E allora ecco che lì subentrano tanti altri aspetti, che non fanno più parte della visione idilliaca, romantica, iniziale, che era quella del pioniere.

Certo. Senti, alcuni tuoi ‘colleghi’ proprio non volevano sentir parlare della plastica. Mi viene in mente uno tra tanti, Gian Piero Motti, che quando è stata inaugurata la palestra Palazzo Vela a Torino nemmeno ci è andato. Hai mai avuto modo di discutere con gli altri arrampicatori sull’avvento dell’arrampicata sportiva, delle palestre, dei nuovi punti di vista e delle future prospettive?

Capivo effettivamente che fosse difficile realizzare un terreno di gara che non fosse sulla plastica, quindi ho compreso le diverse scelte. Io ho un po’ una visione da ‘pioniere’, ma per lo sport quella è stata la strada. Rispetto tutte le scelte, senza discussioni, ma io ho seguito sempre la mia strada, quella che mi portava ad amare ciò che facevo e faccio.

In generale non sono attratto da tutti gli sport troppo artificiali, in cui l’uomo interviene e costruisce un terreno di confronto ad hoc. Come il Bob, per esempio: a mio parere è uno sport un po’ assurdo, dove è necessario costruire una pista solo per far scendere delle persone su questo mezzo.

Tu parli di un’evoluzione interiore dell’uomo. Allora ti chiedo che arrampicatore eri all’inizio e come ti senti adesso. Correggimi se sbaglio, ma penso che un alpinista rimane tale anche quando smette di farlo…

Io mi sono innamorato della montagna, dell’ambiente, soprattutto da un punto di vista esplorativo: da bambino guardavo le montagne di casa e mi sentivo enormemente attratto, volevo andare là, a scoprire quelle pareti, cosa c’era in quel canalone, volevo salirlo, arrivare in cima.

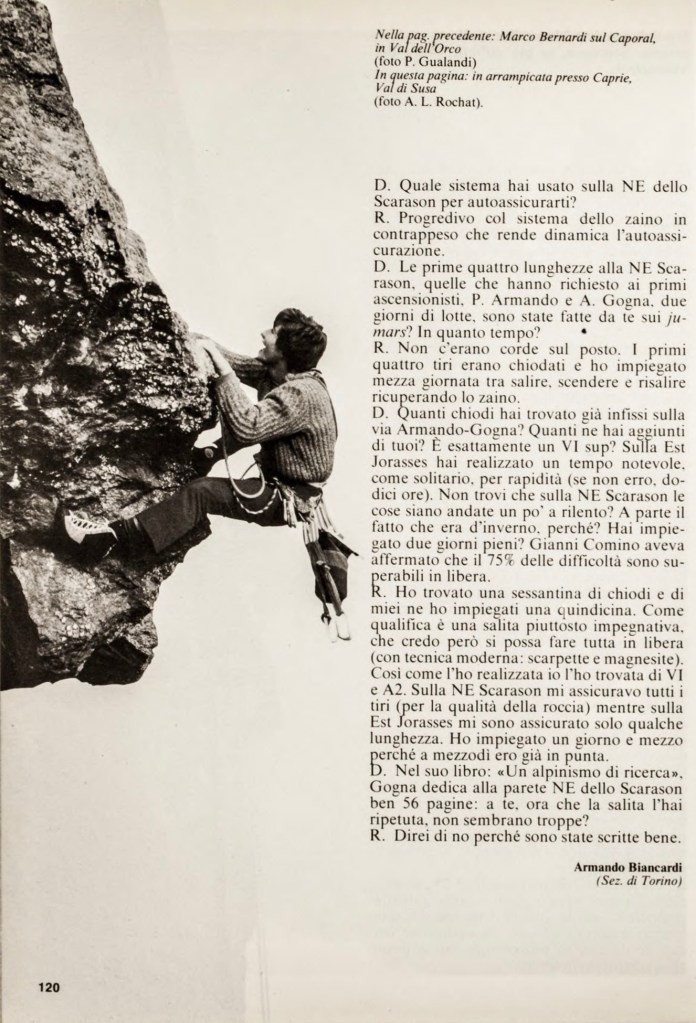

E poi ovviamente mi sono avvicinato sul serio a questo mondo: quindi ho dovuto approfondire le mie capacità, la mia tecnica, e questo mi ha portato anche alla passione per l’arrampicata.

Poi c’è stata la fase in cui sono stato anche molto attratto dal rischio: per fare una solitaria, ad esempio, dovevo mettere in gioco la mia vita, dovevo considerare che c’erano delle possibilità di non tornare a casa. Questo è stato l’aspetto che mi ha messo più in crisi. Ritengo che il saper mettere in gioco la propria vita per una passione ha un valore di per sé, fa parte di un archetipo, che è quello del coraggio, da cui tutti, chi più chi meno, siamo attratti. Infatti, se vediamo qualcuno che arrampica slegato, ne rimaniamo affascinati e restiamo incollati allo schermo.

Io però credo che da un punto di vista razionale si possa anche fare una selezione: posso essere attratto da un astronauta che vuole andare su Marte e non esserlo da qualcuno che scala un grattacielo… A un certo punto mi sono chiesto se rischiare la vita per scalare montagne e rischiare la vita per andare su Marte avessero lo stesso significato per la nostra specie.

Da un punto di vista etico, mi sono chiesto quanto e cosa di queste azioni rischiose (l’esempio più attuale è quello di Honnold che ha scalato il grattacielo Taipei 101 a Taiwan, ndr) può costituire un progresso per il resto della società da un punto di vista evolutivo: questo ha fatto sì che interrompessi la ricerca di un mio limite in alpinismo.

Io non mi sono mai allontanato dalla montagna, anche quando ho smesso di fare alpinismo, perché i paesaggi montani e l’andare sulle cime, il girare per la montagna in tutti i modi l’ho sempre fatto e lo continuo a fare. Oggi più che altro mi dedico alla mountainbike, che comunque mi dà un po’ quel senso della ricerca, dell’esplorazione, dell’avventura.

Quindi il comune denominatore rimane sempre la montagna e l’esplorazione, il confrontarsi con l’ambiente naturale…

Per questo la plastica non mi ha mai attirato molto: mi andava bene utilizzarla per allenarmi, ma il fine ultimo è sempre stato la via su roccia.

Vorrei un tuo parere su questo. Noi comprendiamo il senso della vita solo maturando, secondo te, oppure ci rendiamo conto che il rischio non vale la candela quando abbiamo provato abbastanza e non ci sembra più il caso di continuare.

Il problema è dare un significato a ciò che uno fa. Posso fare qualcosa perché sono gratificato dall’ammirazione degli altri, oppure perché credo che le mie azioni contengano dei valori etici, dei valori che permettono di esplorare la vita.

Io ho smesso di fare alpinismo quando mi sono reso conto che il rischio non aveva più un valore etico: avevo raggiunto il mio limite, lo avevo esplorato e poi non ho trovato più motivazione.

È chiaro che noi siamo spinti soprattutto dalle emozioni e possiamo anche compiere azioni assurde, irrazionali. Io non provavo più emozioni e quindi ho smesso. Ma la voglia di fare, la curiosità che ho verso la vita rimane attraverso altri aspetti.

Penso che la vita sia un mondo estremamente vario e complesso, e che anche l’alpinismo lo sia: quando io sento di aver raggiunto il mio limite, di non avere il fisico o le capacità e le motivazioni per andare oltre, se non avvicinandomi a un asintoto che non raggiungerò mai, perdo interesse. Non solo perché quello non mi dà più le gratificazioni che vorrei, ma anche perché vedo che ci sono mille altre esperienze nel mondo che posso fare e approfondire, magari arrivando a livelli molto inferiori, ma che comunque mi arricchiscono.

Continuare su una strada dove non posso conoscere niente di più, nulla di nuovo, mi sembrerebbe riduttivo, non pensi?

Dunque l’alpinismo è stato un percorso introspettivo…

Io credo che l’alpinismo abbia un valore proprio perché ti mette a confronto con la morte. E questo ti porta a comprendere molto di te: ecco l’introspezione.

Gianni Comino, che per me è stato un grande amico, e Giancarlo Grassi, ad esempio, sono morti facendo ciò che volevano e che amavano fare, hanno vissuto intensamente, si sono messi a confronto con la vita e con la morte. Ciò che non vorrei è morire in un letto d’ospedale…

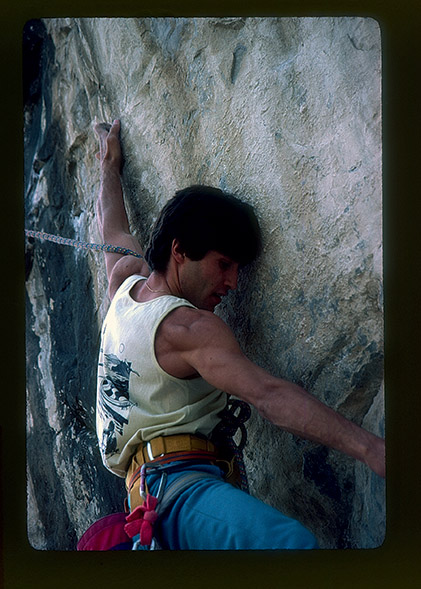

Maurizio Oviglia, Andrea Giorda e altri ti definiscono come probabilmente il più grande arrampicatore degli anni ’80 e non solo. Ti chiedo se hai mai superato il tuo limite in alpinismo.

È capitato, sì.

Pianificandolo, però. Mi sono sempre trovato di fronte ciò che in qualche modo mi aspettavo.

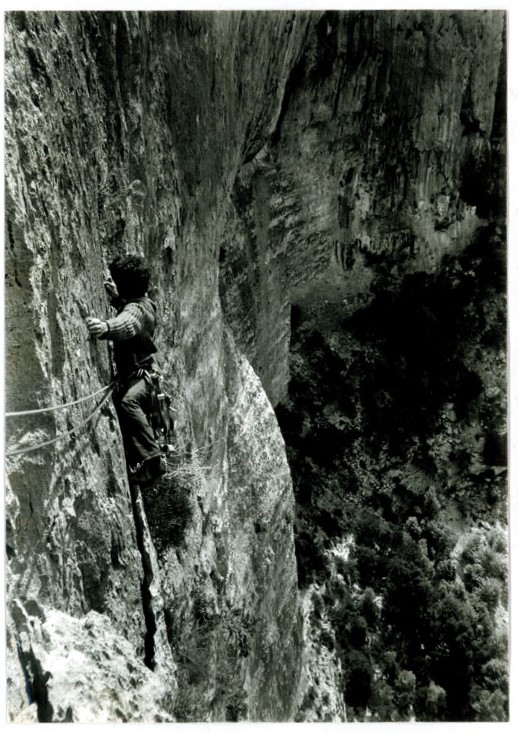

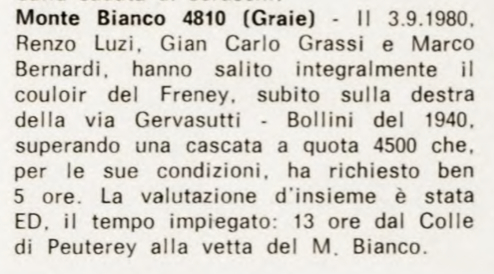

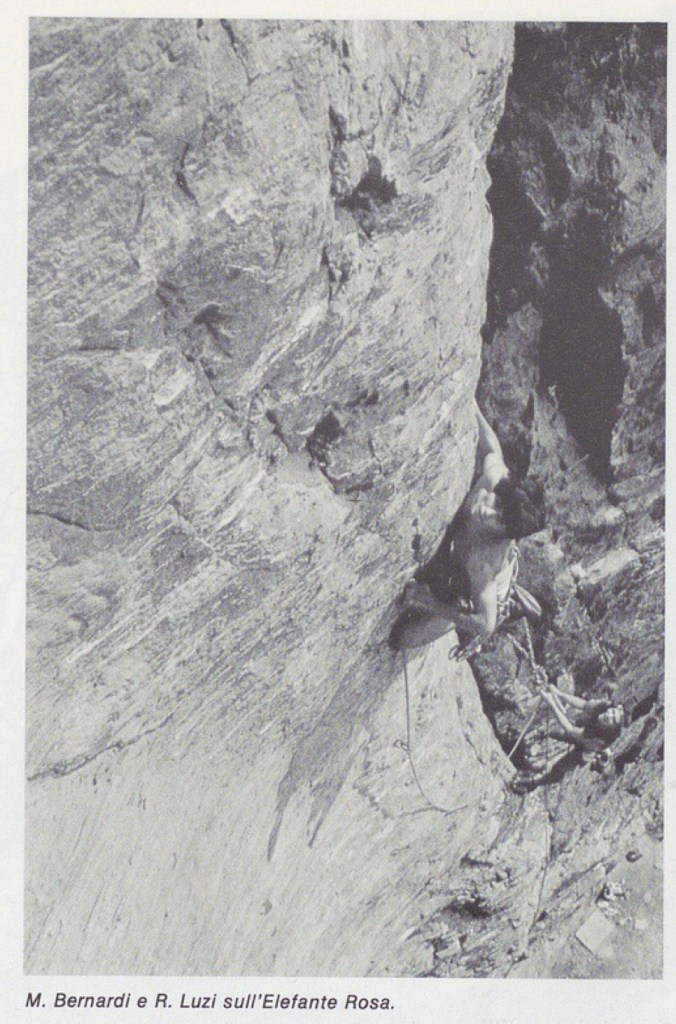

Invece su ghiaccio mi è successo di non aver pianificato quanto accaduto: è stato quando abbiamo scalato la cascata più alta d’Europa sul Frêney (la cascata del Frêney è una delle più alte cascate di ghiaccio d’Europa, a circa 4500 metri di quota sul versante italiano del Monte Bianco, sopra il Canalone del Frêney. Si tratta di una colata di ghiaccio di circa 80 metri, con pendenze che raggiungono i 90°, nota per le sue condizioni estreme, variabili e i forti pericoli oggettivi, ndr). Lì ho trovato condizioni che non avevo previsto e sono andato un po’ al limite: credo di aver avuto anche un po’ di fortuna in quell’occasione, per uscire da un tratto in cui il ghiaccio era ormai molto molle, bagnato, e non teneva più.

Te lo ricordi cosa hai provato in quel momento?

Ho sempre mantenuto il controllo, sapendo che a un certo punto le piccozze avrebbero potuto non tenere, però in quei momenti sei concentrato, l’adrenalina in qualche modo ti tiene all’erta, e ne sono uscito.

Cosa ne pensi dell’alpinismo solitario?

L’alpinismo solitario è sicuramente l’occasione perfetta quando vuoi davvero comprendere le tue possibilità. Se ti vuoi confrontare con quello che sei in grado di fare, devi andare da solo, perché da un punto di vista psicologico la situazione è ben diversa di quando ti trovi in cordata.

Credo che ogni alpinista, chiunque cerchi il proprio limite in alpinismo, prima o poi si troverà a voler fare una solitaria.

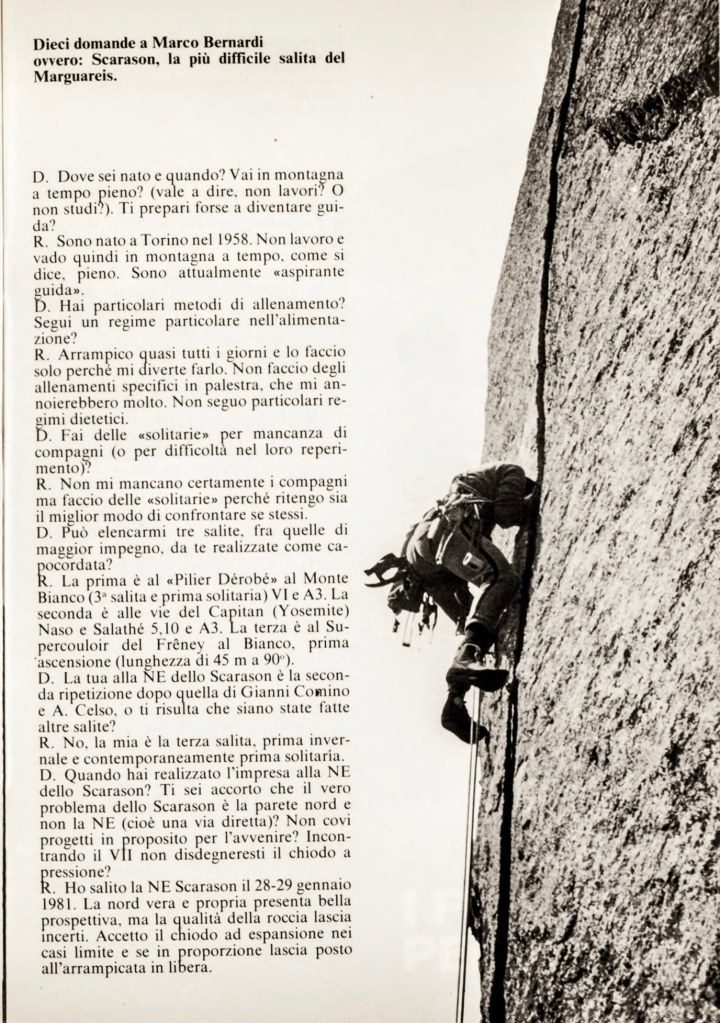

“45 anni fa la mitica solitaria sullo Scarason […] Roccia friabile, grandi strapiombi, oltre 400 metri di sviluppo. La prima solitaria della parete Nord-est dello Scarason sulle Alpi Liguri è uno dei capolavori di un protagonista dell’alpinismo e dell’arrampicata sportiva.”

[Le parole sono di Stefano Ardito, nell’intervista a montagna.tv]

Oltre a Gervasutti, cosa ti ha spinto nel 1980, poco più che ventenne, ad affrontare la prima solitaria della via Gervasutti alla parete est delle Grandes Jorasses*?

* “Magnifico itinerario di circa 750 m che richiede grande impegno. La parte bassa della parete è caratterizzata da una grande Y spesso nevosa. Si svolge su uno splendido granito compatto e difficile da chiodare; le difficoltà maggiori sono concentrate nei primi 550 m. ED. Primi salitori: Giuseppe Gagliardone e Giusto Gervasutti, 16-17 agosto 1942.” [scuolagervasutti.it]”

In quel periodo era una salita di cui tutti parlavano e, quindi, se ti vuoi confrontare con qualche cosa, vai a cercare ciò che anche per gli altri è considerato importante, difficile.

Avevo fatto un paio di salite più semplici prima, per provare, ed erano andate bene, mi sentivo preparato. E quindi mi sono detto che ero pronto per la Est.

Nella tua carriera alpinistica e sportiva c’è stato qualcuno che ti ha ispirato? O qualcosa, qualche evento…

Mi ha ispirato tantissimo il pensiero di Bonatti: mi sono veramente innamorato dell’alpinismo leggendo i suoi libri a 12-13 anni. Mi piace la sua visione stoica, eroica dell’alpinismo, nel quale traspare non solo l’azione sportiva, ma anche un vissuto psicologico. E questo mi ha attirato moltissimo.

Bonatti era una persona intelligente e mi affascinava perché sapeva affrontare delle situazioni che a mio vedere erano molto complesse. Senza nulla togliere a un altro grande alpinista, quando leggevo i libri di Messner, non mi coinvolgevano allo stesso modo: lui era molto più asettico, non parlava delle sue emozioni, del suo percorso interiore.

Anche Hermann Buhl mi piace molto, è un altro straordinario alpinista.

Al contrario di Bonatti, ma più vicino a Hermann Buhl, tu non sei mai stato molto sotto i riflettori, anzi. Ti chiedo come mai.

Innanzitutto negli anni ’80 i riflettori non erano quelli di oggi. E a me piaceva l’alpinismo in un modo un po’ ideale, mio. Non lo praticavo per la fama.

A modo mio e nei pochi anni in cui ho praticato l’alpinismo sono riuscito a vivere con gli sponsor, uno stipendio minimo, e poi ho trovato un altro lavoro. Credo che nel periodo ero più o meno nella media e non ricercavo l’impresa.

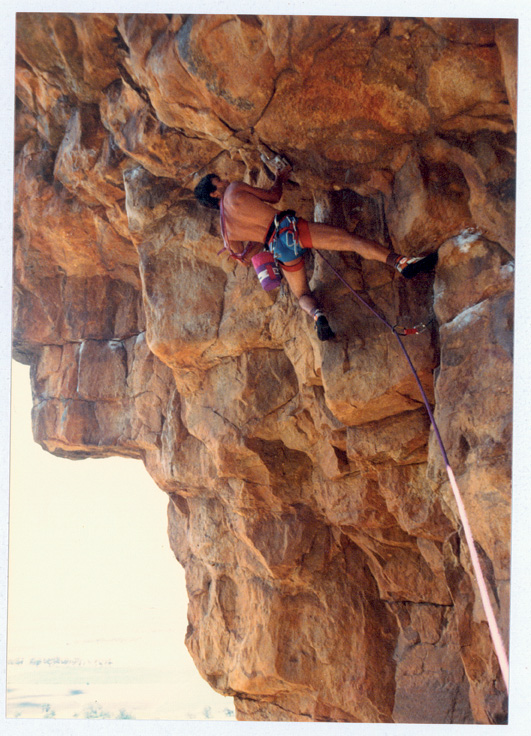

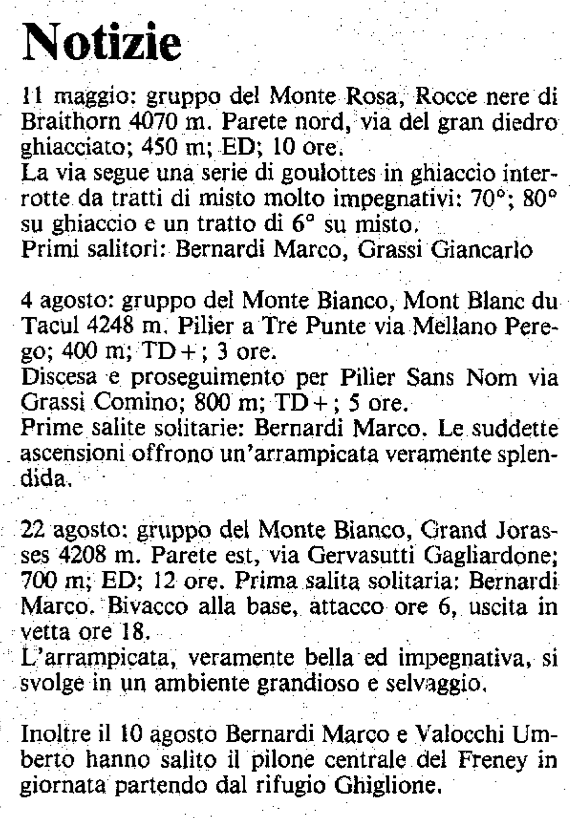

“Marco Bernardi è stato, probabilmente, il più forte arrampicatore dell’ambiente torinese del dopo guerra: il suo era un talento naturale che egli affinò applicandosi con intelligenza allo studio della dinamica della scalata ed allenandosi intensamente e scientificamente. Quando le sue straordinarie capacità erano già note legò con Gianni Comino e Gian Carlo Grassi che lo iniziarono, quasi giovane allievo, al giaccio estremo. Allievo sul ghiaccio si intende perché sulla roccia era già insuperabile. Dopo la morte di Comino sui seracchi della Poire al Bianco, continuò a scalare con Grassi aprendo le prime vie con passaggi di settimo grado nel gruppo del Gran Paradiso.

Bernardi si impone nell’alpinismo internazionale con una serie di prime solitarie eccezionali tra il 1980 e l’81: il concatenamento in solitaria del Pilier a Tre Punte ed il Pilier Sans Nom al Mont Blanc du Tacul, la prima solitaria della via Gervasutti alla Est delle Jorasses e la prima solitaria del Pilier Derobèe sulla Sud del Monte Bianco. A queste imprese nel Massiccio più ambito dagli scalatori torinesi, va aggiunta la prima solitaria della difficilissima via Armando- Gogna sullo Scarason nelle Alpi Marittime.”

[dall’articolo VENTO DELL’OVEST – ALPINISMO TORINESE DALLA MORTE DI GERVASUTTI ALLE GARE DI ARRAMPICATAdel Club Alpino Accademico Italiano]

La Cascata di Rochemolles è stata salita la prima volta da Marco Bernardi, Gian Carlo Grassi e Franco Salino il 20 dicembre 1980.

Comino e Grassi erano un po’ simili a te?

Eh, non molto. Grassi è stato un grande esploratore, ma non amava particolarmente il rischio. Comino è stato un alpinista estremamente coraggioso: ricercava il limite, nelle situazioni in cui è stato di fronte alla morte lui dava il meglio di sé.

Credo di essere stato un po’ di entrambi, scontrandomi poi con questo limite che mi fece desistere dal continuare. Diversamente da quello che ha fatto Comino.

Sono stato un po’ meno esploratore di Grassi, perché io cercavo la salita che in qualche modo avrebbe confermato ciò che io pensavo di poter raggiungere. Frequentare ambienti sconosciuti e valli sperdute, però, piaceva e piace molto anche a me.

“Marco Bernardi, giovane e preparatissimo arrampicatore del CAI di Rivoli, ha superato per la prima volta, completamente in arrampicata libera (jaune), il Diedro del Loup sulla Catena delle Guide, ed il Corno Stella per la via Ughetto-Ruggieri della parete sud.”

[Da Alpinismo Piemontese a cura di Giancarlo Grassi in Monti e Valli del 1980]

Cambieresti qualcosa della tua vita alpinistica o arrampicatoria? Oppure ti manca qualcosa che non hai fatto?

Verso il 1982/83 ho attraversato un momento di crisi nella mia attività, perché non trovavo più grandi motivazioni. L’ultimo sogno che avevo era quello di andare a salire le Torri di Trango, pareti di 2000 metri di granito fantastiche. Ma dal punto di vista economico era un po’ complicato: gli sponsor erano più attratti da chi voleva raggiungere la vetta di un 8000, non salire pareti a 6000 metri, un po’ nascoste al grande pubblico.

E credo anche di non essere stato più così determinato, mi mancavano le motivazioni per farlo, appunto.

In un’intervista hai detto: “a un certo punto ho avuto la netta sensazione di aver già vissuto tutto, di aver già provato tutto. Avevo anche paura che il mestiere di guida si trasformasse in routine.” Cosa intendevi?

Intendevo che avevo raggiunto i miei limiti, che non avrei più potuto scoprire o provare nulla di nuovo, non perché non esistesse altro, ma perché io non ero in grado di andare oltre, da un punto di vista di motivazione, di capacità fisiche e intellettuali.

C’era altro di nuovo che mi incuriosiva nella vita, come scoprire aspetti della realtà che non conosco. Questo ora mi sembra più interessante e stimolante.

Ho smesso di arrampicare per problemi muscolari e lasciare questa attività è stato abbastanza doloroso: in quel momento ho capito che non avrei più potuto vivere di arrampicata e ho dovuto reinventarmi.

Ho dovuto cambiare decisamente vita.

Qual è secondo te l’inutile che spinge gli alpinisti a fare quello che fanno?

Eh, questo bisognerebbe chiederlo all’inconscio collettivo, che li spinge in questa direzione! (Ride, ndr)

Questa è un’attività che permette all’umano di evolversi grazie alle tre componenti che ti ho citato prima, quindi possiamo dire che l’alpinismo è un modo di esplorare sé stessi e trasmettere i valori che ne fanno parte agli altri.

Ma credo che se uno va a scalare le montagne o a fare altro, non lo faccia per un motivo in particolare. Sarebbe come chiedersi perché l’uomo suona il violino o il pianoforte, mi spiego?

Non c’è un motivo di per sé, utilitaristico, ma certo l’alpinismo e l’arrampicata sono un’espressione… possiamo definirla anche artistica, in cui vengono messi in evidenza dei valori fondamentali.

Forse l’alpinista è proprio un artista!

Tu sei più uno da ‘conquista della vetta’ o da ‘arrampicata come gesto in sé’?

Benché a così tanta distanza da quel periodo, direi che io sono più quello della vetta.

Le più grandi emozioni le ho vissute facendo alpinismo.

Verdon, Monte Bianco, Dolomiti, Sardegna, Yosemite, Australia… quale ambiente ti ha colpito di più? E quale salita?

Sicuramente la Est delle Jorasses è stata un’esperienza per me molto importante, anche perché essendo così giovane e non conoscendo la via, è stata una soddisfazione enorme. Arrivare in vetta senza nessuno è stato epico per me.

Come ambienti non posso scordarmi il Capitan, che è stato veramente emozionante: una parete così alta su cui salire e rimanere più giorni, un granito infinito… anche da un punto di vista estetico mi ha dato grande soddisfazione.

Se qualcuno dovesse scrivere la tua biografia, che foto sceglieresti per la copertina?

Mi sarebbe piaciuto fare una foto in vetta della Est, però allora non avevo neanche la macchina fotografica con me.

L’immagine che mi piacerebbe trasmettere è quella di una persona che si pone degli obiettivi e si impegna a realizzarli, che esplora i suoi limiti e che si scontra con essi, li comprende e li accetta, cercando poi eventualmente altre strade.

È anche un messaggio che vorresti dare ai ragazzi che si stanno approcciando all’alpinismo?

L’alpinismo per me ha avuto un grande valore, ma credo che direi tante altre cose ai ragazzi. Ad esempio che ci sono tanti problemi enormi nel mondo e che le vere colonne d’Ercole non sono l’alpinismo e l’arrampicata, ma molto altro. Quindi forse vorrei dire loro di prepararsi, di fare il possibile per affrontare al meglio i grandi problemi che si stanno generando nel mondo. Perché se le cose vanno avanti così, credo che l’umanità non possa durare altri 100 anni.

E allora, se li rende felici fare alpinismo, che lo facciano, per godersi la vita e quel che rimane del mondo.

Grazie Andrea Giorda per il contatto!

Di’ la tua!